EL DÍA QUE NACIÓ EL OTOÑO

Esto sucedió hace muchísimo tiempo. Para ubicar aproximadamente la época, fue algo después del Diluvio Universal.

La tierra todavía estaba húmeda y una capa maloliente de resaca traída por el agua lo cubría todo. Los hombres no lograban que creciera el trigo. En Oriente habían comenzado a cultivar arroz en los pantanos que aún permanecían en la superficie terrestre. Los descendientes de Cam y de Sem prescindían de las vides que se extendían como plaga, alarmados por la historia que aún se recordaba de la ebriedad del abuelo Noé y la expulsión que le había valido a Jafet.

Yver, Prímula y Verónica, los tres hijos mayores del Año, se habían distribuido los tiempos y comenzaban a organizar las estaciones. Otto, el menor, siempre sumiso a su hermana preferida, Verónica, por la que sentía una deslumbrada admiración, la ayudaba en todos sus quehaceres, especialmente en el secamiento de la tierra mediante las temperaturas estivales y en propiciar lo necesario para el crecimiento del trigo.

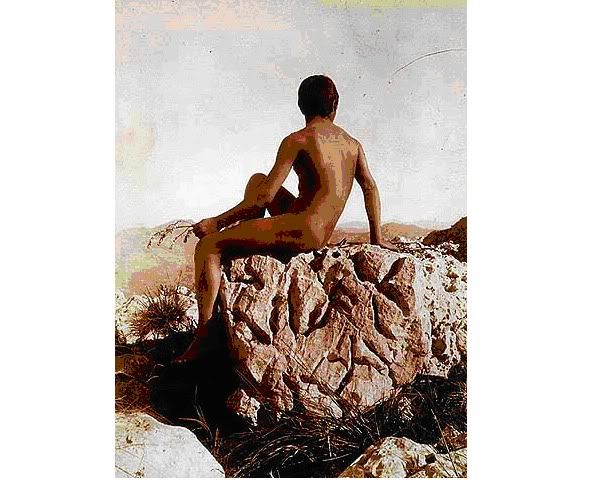

Debo aclarar que por aquel entonces Otto era un adolescente con apenas pocos pelos de su barba rojiza y el rostro brotado de acné. No escuchaba a Yver –que pese a ser joven ya parecía anciano- y solo sabía reñir con Prímula, quien adrede lo provocaba, enrostrándole que él era el único hermano que no tenía un tiempo del año y que eso era debido a su servilismo hacia Verónica, "la ejecutiva eficiente", como ella la llamaba con sorna.

Otto defendía a su hermana mayor. Pero, en su fuero íntimo, comenzaba lentamente a cansarse de tener siempre que obedecerla en sus exigencias que, a veces, le parecían arbitrarias y caprichosas. Hasta estuvo tentado de escuchar a la veleidosa de su hermanita Verónica.

* * *

Fue en ese trance que Otto conoció a un joven algo mayor que él, gordo, de risa fácil y mirada equívoca, pero con el que, como fue el único que lo supo escuchar, simpatizó de inmediato.

Al principio, al joven Otto, algunas de las costumbres de Dionisio, su nuevo amigo, lo alarmaron. El gordo no dudaba en ostentar sus vicios y conquistar a las humanas, murmuraba ideas perversas al oído de los poetas hasta hacerlos componer los cantares más obscenos y promovía la holgazanería en los labriegos, que así desperdiciaban las cosechas logradas con tanto esfuerzo por Verónica y él.

Pero la simpatía de su amigo lo cubría todo.

Otto terminaba riendo, especialmente, y por primera vez, de las rabietas que las travesuras de Dionisio provocaban a su, hasta entonces, admirada hermana.

Fue así que Dionisio un día le planteó, con un tono gracioso que no dejaba de esconder una sutil ironía, que él, Otto, era tan hijo del Año como los otros tres y si no tenía una temporada era por su ridícula obediencia a la autoritaria de su hermana.

Por primera vez Otto no reaccionó en defensa de Verónica y, por varios días, estuvo taciturno. De poco valió que ella le recordara que terminaba la temporada, que era hora de comenzar a detener la savia de las plantas y de juntar sus hojas, blancas, antes de que cayeran, para así guardarlas hasta el año próximo. Le recordaba, con voz autoritaria, que a la llegada de Yver eso debía estar hecho para que la naturaleza no sufriera brutalmente el cambio.

Otto se escondía cabizbajo entre las matas de laurel o se tendía en los prados aún amarillos de trigo. Y meditaba, angustiado.

Cuando Dionisio lo vio así rió de él, llamándolo "niñato" y desafiándolo a que madurara. Como Otto no sabía qué hacer en tal trance, siguió a Dionisio. Y lo siguió hasta los campos prohibidos, allí donde crecían esos arbustos de ramas retorcidas.

Dionisio tomó un manojo de los negros frutos y, apretándolos con sus manos regordetas, exprimió su jugo rojo como sangre en un cuenco sobre el que luego sopló su aliento. Otto temblaba ante lo que le parecía un rito prohibido, pero era más fuerte la tentación de contravenir todas las prohibiciones.

Y cuando Dionisio le ofreció de su copa, Otto bebió.

Y el espíritu de la vid circuló por su sangre. Y rió. Y sintió que Dionisio era el verdadero y mejor amigo que jamás hubo tenido. Y sintió pena por su hermana, Verónica, abandonada, hasta por ella verter llanto. Y discutió con Dionisio. Y tambaleante cayó en un grueso sopor…

* * *

Aquella mañana Yver fue a hacerse cargo de la temporada...

Y creyó morir.

Los árboles estaban verdes, los lirones, los osos y las tortugas aún no se habían dormido y ningún animal había pelechado.

Desesperado fue a ver a Verónica que, enfurecida, no sabía sino maldecir la incuria de su hermano menor, a quien no veía desde hacía ya varias semanas, augurándole los peores castigos. En vano lo buscaron por los lugares que él solía frecuentar.

Por fin, Yver decidió aventurarse por las tierras donde crecen los viñedos.

Y ahí lo encontró, ebrio como una cuba, musitando palabras incomprensibles y, con sus dedos aún tintos de vino, pintando las hojas de mil rojos, amarillos, ocres…

Yver sintió la tentación de golpearlo.

Pero recordó su primera borrachera, con alcohol neutro de papa, esa bebida que en las heladas estepas llamaban vodka. Y comprendió que llevar así a su hermano ante Verónica sería fatal.

Pacientemente, Yver escuchó los balbuceos de Otto. Lentamente fue entendiendo que ya no era aquel pequeño, el que les servía para todo, sino que había crecido y debía madurar.

-¿Qué soy…? -desenredaba sus palabras Otto- ¿El chico de los mandados…? ¿Acaso he cometido un delito para que mi padre, mi Ilustre Padre el Año -ironizó con sarcasmo-, me haya desheredado? ¿Es que no voy a hacer otra cosa que juntar y guardar hojitas blancas? ¿Nunca voy a tener una temporada para mí…?