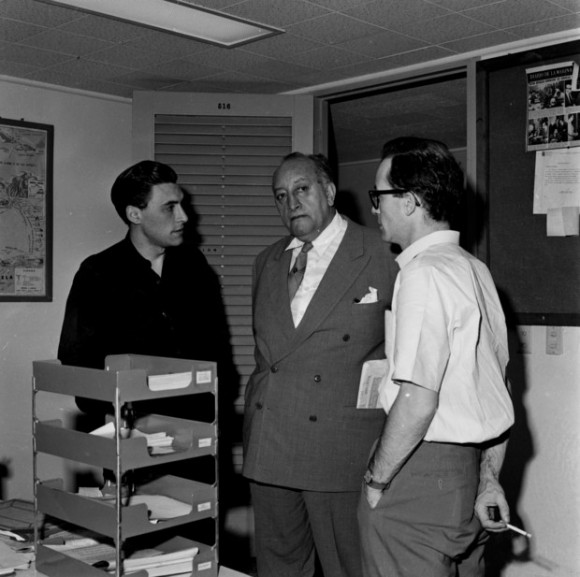

De izquierda a derecha, Jorge Ricardo Masetti, el Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias y Rodolfo Walsh, en la agencia de Prensa Latina.

Uno de mis mejores recuerdos de periodista es la forma en que el Gobierno revolucionario de Cuba se enteró, con varios meses de anticipación, de cómo y dónde se estaban adiestrando las tropas que habían de desembarcar en la Bahía de Cochinos.

La primera noticia se conoció en la oficina central de Prensa Latina, en La Habana, donde yo trabajaba en diciembre de 1960, y se debió a una casualidad casi inverosímil. Jorge Ricardo Masetti, el director general, cuya obsesión dominante era hacer de Prensa Latina una agencia mejor que todas las demás, tanto capitalistas como comunistas, había instalado una sala especial de teletipos sólo para captar y luego analizar en junta de redacción el material diario de los servicios de Prensa del mundo entero. Dedicaba muchas horas a escudriñar los larguísimos rollos de noticias que se acumulaban sin cesar en su mesa de trabajo, evaluaba el torrente de información tantas veces repetido por tantos criterios e intereses contrapuestos en los despachos de las distintas agencias y, por último, los comparaba con nuestros propios servicios.

Una noche, nunca se supo cómo, se encontró con un rollo que no era de noticias sino del tráfico comercial de la Tropical Cable, filial de la All American Cable en Guatemala. En medio de los mensajes personales había uno muy largo y denso, y escrito en una clave intrincada. Rodolfo Walsh, quien además de ser muy buen periodista había publicado varios libros de cuentos policiacos excelentes, se empeñó en descifrar aquel cable con la ayuda de unos manuales de criptografía que compró en alguna librería de viejo de La Habana. Lo consiguió al cabo de muchas noches insomnes, y lo que encontró dentro no sólo fue emocionante como noticia, sino un informe providencial para el Gobierno revolucionario.

El cable estaba dirigido a Washington por un funcionario de la CIA adscrito al personal de la Embajada de Estados Unidos en Guatemala, y era un informe minucioso de los preparativos de un desembarco armado en Cuba por cuenta del Gobierno norteamericano. Se revelaba, inclusive, el lugar donde iban a prepararse los reclutas: la hacienda de Retalhuleu, un antiguo cafetal en el norte de Guatemala.

Idea magistral

Un hombre con el temperamento de Masetti no podía dormir tranquilo si no iba más allá de aquel descubrimiento accidental. Como revolucionario y como periodista congénito se empeñó en infiltrar un enviado especial en la hacienda de Retalhuleu. Durante muchas noches en claro, mientras estábamos reunidos en su oficina, tuve la impresión de que no pensaba en otra cosa. Por fin, y tal vez cuando menos lo pensaba, concibió la idea magistral. La concibió de pronto, viendo a Rodolfo Walsh que se acercaba por el estrecho vestíbulo de las oficinas con su andadura un poco rígida y sus pasos cortos y rápidos. Tenía los ojos claros y risueños detrás de los cristales de miope con monturas gruesas de carey, tenía una calvicie incipiente con mechones flotantes y pálidos y su piel era dura y con viejas grietas solares, como la piel de un cazador en reposo. Aquella noche, como casi siempre en La Habana, llevaba un pantalón de paño muy oscuro y una camisa blanca, sin corbata, con las mangas enrolladas hasta los codos. Masetti me preguntó: “¿De qué tiene cara Rodolfo?”. No tuve que pensar la respuesta porque era demasiado evidente. “De pastor protestante”, contesté. Masetti replicó radiante: “Exacto, pero de pastor protestante que vende biblias en Guatemala”. Había llegado, por fin, al final de sus intensas elucubraciones de los últimos días.

Como descendiente directo de irlandeses, Rodolfo Walsh era además un bilingüe perfecto. De modo que el plan de Masetti tenía muy pocas posibilidades de fracasar. Se trataba de que Rodolfo Walsh viajara al día siguiente a Panamá, y desde allí pasara a Nicaragua y Guatemala con un vestido negro y un cuello blanco volteado, predicando los desastres del apocalipsis que conocía de memoria y vendiendo biblias de puerta en puerta, hasta encontrar el lugar exacto del campo de instrucción. Si lograba hacerse a la confianza de un recluta habría podido escribir un reportaje excepcional. Todo el plan fracasó porque Rodolfo Walsh fue detenido en Panamá por un error de información del Gobierno panameño. Su identidad quedó entonces tan bien establecida que no se atrevió a insistir en su farsa de vendedor de biblias.

Masetti no se resignó nunca a la idea de que las agencias yanquis tuvieran corresponsales propios en Retalhuleu mientras que Prensa Latina debía conformarse con seguir descifrando los cables secretos. Poco antes del desembarco, él y yo viajábamos a Lima desde México y tuvimos que hacer una escala imprevista para cambiar de avión en Guatemala. En el sofocante y sucio aeropuerto de la Aurora, tomando cerveza helada bajo los oxidados ventiladores de aspas de aquellos tiempos, atormentado por el zumbido de las moscas y los efluvios de frituras rancias de la cocina, Masetti no tuvo un instante de sosiego. Estaba empeñado en que alquiláramos un coche, nos escapáramos del aeropuerto y nos fuéramos sin más vueltas a escribir el reportaje grande de Retalhuleu. Ya entonces le conocía bastante para saber que era un hombre de inspiraciones brillantes e impulsos audaces, pero que, al mismo tiempo, era muy sensible a la crítica razonable. Aquella vez, como en algunas otras, logré disuadirle. “Está bien, che”, me dijo, convencido a la fuerza. “Ya me volviste a joder con tu sentido común”. Y luego, respirando por la herida, me dijo por milésima vez:

-Eres un liberalito tranquilo.

En todo caso, como el avión demoraba, le propuse una aventura de consolación que él aceptó encantado. Escribimos a cuatro manos un relato pormenorizado con base en las tantas verdades que conocíamos por los mensajes cifrados, pero haciendo creer que era una información obtenida por nosotros sobre el terreno al cabo de un viaje clandestino por el país. Masetti escribía muerto de risa, enriqueciendo la realidad con detalles fantásticos que iba inventando al calor de la escritura. Un soldado indio, descalzo y escuálido, pero con un casco alemán y un fusil de la guerra mundial, cabeceaba junto al buzón de correos, sin apartar de nosotros su mirada abismal. Más allá, en un parquecito de palmeras tristes, había un fotógrafo de cámara de cajón y manga negra, de aquellos que sacaban retratos instantáneos con un paisaje idílico de lagos y cisnes en el telón de fondo. Cuando terminamos de escribir el relato agregamos unas cuantas diatribas personales que nos salieron del alma, firmamos con nuestros nombres reales y nuestros títulos de Prensa, y luego nos hicimos tomar unas fotos testimoniales, pero no con el fondo de cisnes, sino frente al volcán acezante e inconfundible que dominaba el horizonte al atardecer. Una copia de esa foto existe: la tiene la viuda de Masetti en La Habana. Al final metimos los papeles y la foto en un sobre dirigido al señor general Miguel Ydígoras Fuentes, presidente de la República de Guatemala, y en una fracción de segundo en que el soldado de guardia se dejó vencer por la modorra de la siesta echamos la carta al buzón.

Alguien había dicho en público por esos días que el general Ydígoras Fuentes era un anciano inservible, y él había aparecido en la televisión vestido de atleta a los 69 años, y había hecho maromas en la barra y levantado pesas, y hasta revelado algunas hazañas íntimas de su virilidad para demostrarles a sus televidentes que todavía era un militar entero. En nuestra carta, por supuesto, no faltó una felicitación especial por su ridiculez exquisita.

Masetti estaba radiante. Yo lo estaba menos, y cada vez menos, porque el aire se estaba saturando de un vapor húmedo y helado y unos nubarrones nocturnos habían empezado a concentrarse sobre el volcán. Entonces me pregunté espantado qué sería de nosotros si se desataba una tormenta imprevista y se cancelaba el vuelo hasta el día siguiente, y el general Ydígoras Fuentes recibía la carta con nuestros retratos antes de que nosotros hubiéramos salido de Guatemala. Masetti se indignó con mi imaginación diabólica. Pero dos horas después, volando hacia Panamá, y a salvo ya de los riesgos de aquella travesura pueril, terminó por admitir que los liberalitos tranquilos teníamos a veces una vida más larga, porque tomábamos en cuenta hasta los fenómenos menos previsibles de la naturaleza. Al cabo de veintiún años, lo único que me inquieta de aquel día inolvidable es no haber sabido nunca si el general Ydígoras Fuentes recibió nuestra carta al día siguiente, como lo habíamos previsto durante el éxtasis metafísico.

Fidel Castro en Playa Girón.

Cuando Masetti lo vio acercarse, preguntó a García Márquez a qué se parecía Rodolfo Walsh, y el escritor le contestó que tenía cara de un pastor protestante.

“Exacto —replicó Masetti, radiante y preciso—, pero de pastor protestante que vende biblias en Guatemala.”

Gabriel García Márquez en Prensa Latina.

(Publicado en El País, de España, el 16 de diciembre de 1981)

El

El

Por Winston Manrique

Por Winston Manrique