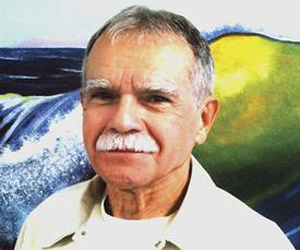

El Nuevo Día publica periódicamente los sábados las cartas que el preso político Óscar López Rivera le envía desde prisión a su nieta Karina, a la cual solo ha conocido a través de los barrotes de la cárcel.

El Nuevo Día publica periódicamente los sábados las cartas que el preso político Óscar López Rivera le envía desde prisión a su nieta Karina, a la cual solo ha conocido a través de los barrotes de la cárcel.

Querida Karina. Hace pocas semanas te escribí para felicitarte con motivo del día más grandioso y memorable de tu vida: a tus 22 años, te graduabas de la Universidad de Chicago.

Te dije entonces que la vida está llena de retos y, en algunos momentos, de decepciones. Que nunca permitas que nada ni nadie te desaliente, porque tienes la fortaleza para enfrentar y superar cualquier obstáculo.

Cuando entraste a la universidad, seguramente te tocó vivir en un ambiente muy diferente del que me tocó a mí. Me alegro de eso: la razón por la que las personas luchan, en lo colectivo y en lo personal, es que las cosas cambien para que sus hijos y nietos vivan un mejor futuro.

Yo tenía tres años cuando me acerqué a la escuela, pues caminaba detrás de mis hermanos mayores, que protestaban porque los seguía. Tanto los molesté, que mi hermana decidió enseñarme a leer y escribir. Como era zurdo, ella me ataba la mano izquierda y me obligaba a usar la derecha. A los cinco años, cuando empecé el primer grado en la escuela del barrio Aibonito-Guerrero, del pueblo de San Sebastián, estaba muy adelantado gracias a esas lecciones. Me aburría en la clase y me dedicaba a hacer travesuras, invitaba a los otros niños para que nos escapáramos al río, y allí nos poníamos a tumbar naranjas.

Cuando terminé el sexto grado, aunque travieso, gané el primer premio de honor de mi clase. De allí me fui a la escuela intermedia de Hoya Mala, pero al poco tiempo de empezar las clases me enfermé. Me llevaron al médico en Aguadilla, quien me diagnosticó que había cogido un parásito en el río. Era la “justa” recompensa por mis travesuras. Me dieron desparasitantes, pero no mejoré. Cuando entré al noveno grado estaba tan raquítico que mi madre, desesperada, decidió mandarme con mis tíos a Chicago. Fui aceptado en una escuela secundaria, y al llegar tuve que pasar por un examen físico: mi estatura era de 53 pulgadas y mi peso de 58 libras. Todos los demás alumnos de esa escuela, la Tuley High School, parecían gigantes comparados conmigo. Mi vocabulario en inglés era de menos de 100 palabras. Cada vez que abría la boca, los demás muchachos se reían, y entonces me convertí en una persona introvertida. En Tuley, para la década del 50, sólo había un puñado de estudiantes puertorriqueños. Había que bregar con el discrimen, y eso te lo puedo asegurar ahora, que miro hacia atrás y veo las injusticias que se cometían. No éramos muchachos acomodados que íbamos a estudiar a los mejores colegios. Éramos los emigrantes, teníamos fama de problemáticos y, a veces, nos daban castigos que no nos merecíamos. A mí, por ejemplo, me acusaron de copiarme en un examen de álgebra. Me gustaba tanto el álgebra y estaba tan seguro de que lo dominaba, que le contesté de mala forma a la maestra y ésta me expulsó del salón y me envió a la oficina del director. Allí le dije al míster que no me había copiado y que, para demostrarlo, podía darme otro examen en ese mismo instante, frente a él, con preguntas del último capítulo del libro, que aún no habíamos dado en clase. Él me había matriculado cuando llegué a Tuley y conocía mis buenas notas, así que sonrió y me dijo que no me preocupara.

Dentro de aquel mundo duro para un muchacho puertorriqueño que apenas podía expresarse, conocí a un puñado de personas maravillosas.

Por ejemplo, tuve una maestra inolvidable en el Colegio Wright, un junior college al que asistí cuando terminé la secundaria. Éramos pobres y te confieso que me avergonzaba de mi ropa, tan ajada y fea y de mis tenis viejos, los únicos zapatos que tenía. Pero a esa maestra, que daba clases de dicción, no le importaba mi apariencia. Me dedicó mucho tiempo, con paciencia y cariño. Descubrió que yo tartamudeaba cuando hablaba inglés y me explicó cómo solucionarlo, me mandó a hacer ejercicios y lecturas. Por esa época empecé a pasar los ratos libres en un área de Chicago donde jangueaban los beats, un grupo de escritores y artistas con un gran sentido de la libertad.

Me di de baja de la Wright College cuando mi padre nos abandonó y tuve que empezar a trabajar para ayudar a mi madre. No fue hasta 1967, cuando volví de Vietnam, que regresé a la universidad. La escena había cambiado de manera drástica. Había muchos profesores progresistas, debates sobre derechos humanos en los salones y un activismo político que influyó mi vida.

Ahora veo tu éxito universitario como una prolongación de mis aspiraciones. Según sigas adelante en la vida, llena tu corazón con amor, compasión, esperanza y valor. Ámate a ti misma, a tu familia, a tus compañeros y compañeras, a la tierra, al mar, a la libertad y a la justicia, y a todo aquello que represente y haga posible la vida.

Un beso y un abrazo con brazos puertorriqueños pequeños, pero con mucho amor. En resistencia y lucha…

(Tomado de El Nuevo Día)