|

|

General: El Nobel de Aracataca .... García Márquez

Triar un altre plafó de missatges |

|

|

| De: Ruben1919 (Missatge original) |

Enviat: 19/10/2012 16:38 |

El Nobel de Aracataca

por VIRGINIA HERNÁNDEZ

Macondo es el inicio de todo. El pueblo imaginario fundado por José Arcadio Buendía supuso el comienzo del éxito literario de su autor y el libro de cabecera de varias generaciones. Gabriel García Márquez (1927) quiso «dar salida» a todas las experiencias de su infancia y fabuló una novela para la Historia. Macondo-Aracataca es el inicio pero también es el final. El recuerdo más digno para este genio de las letras hispanoamericanas, 30 años después de su Premio Nobel y cuando su memoria sufre los estragos de la enfermedad. ¿Es 'Cien años de soledad' una alegoría de la Humanidad?, le pregunta su amigo Plinio Apuleyo Mendoza (con el que coincidió en París y que le compraba sus crónicas para 'Elite de Caracas') en una entrevista en EL MUNDO cuando se cumplían 25 años de la publicación de la obra. «No [contestó], quise sólo dejar una constancia poética del mundo de mi infancia, que como sabes transcurrió en una casa grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia».

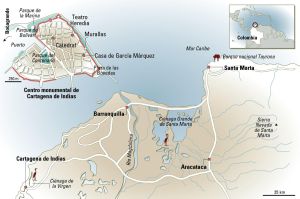

Los días del colombiano, hijo de Gabriel Eligio y Luisa Santiaga, vieron la luz en la región de la Magdalena, en el pueblo de Aracataca. Allí se queda, con sólo dos años, al cuidado de sus abuelos cuando sus padres marchan a Barranquilla para abrir una farmacia. El niño, 'Gabito', se mira en su abuelo, el coronel Márquez, la primera persona que le marca y el mismo que inspira al hombre que, en el libro, lleva a su hijo a ver hielo como si fuera una atracción de feria («Recuerdo que, siendo muy niño, en Aracataca, mi abuelo me llevó a conocer un dromedario en el circo»). El coronel le entretiene con relatos, le habla de la guerra, de la silenciada matanza de la bananera de 1928, en definitiva, le revela cómo es el mundo. Y, junto a su abuela, le descubre la manera de narrar al modo de los Buendía: «Debía contar la historia como mi abuela me contaba las suyas, partiendo de aquella tarde en que el niño es llevado por su abuelo para conocer el hielo».

La muerte del coronel y la ceguera de la abuela le llevan a Sucre a los ocho años, donde se habían trasladado sus padres. Poco después, ingresa en un internado en Barranquilla para comenzar su educación más formal, que completa en los Jesuitas de San José. Llega el año de universidad en Bogotá (1947), donde fue a estudiar Derecho por deseo paterno, la vuelta a casa por unos disturbios en la capital, y la marcha a Cartagena para seguir con las leyes. Pero el sueño de su padre, como tantas veces, no coincidía con el propio. Él quería ser escritor y empezó por periodista. Todavía asistía a las clases cuando entra a trabajar en 'El Universal' como reportero y en el periódico publica su primer cuento, 'La tercera resignación'. Continúa en Barranquilla en 'El Heraldo' y publica su novela de estreno, 'La hojarasca' (1955), con buenas críticas pero pocos ingresos. Marcha a París donde malvive y a duras penas paga una buhardilla en el Barrio Latino, pero regresa a Barranquilla, donde contrae matrimonio (1958) con Mercedes, su amor y otro de sus referentes vitales. Un año más tarde, cuando ya viven en Bogotá, nace Rodrigo, su primer hijo. 1959 también es el año de la Revolución Cubana y viaja a La Habana invitado por Fidel Castro, con el que entabla una duradera amistad.

Se convierte en el corresponsal de la agencia Prensa Latina y con ella viaja a Nueva York. Su estrecha relación con Castro, siempre criticada, le granjea pocas simpatías en EEUU. Se vuelve, a los pocos meses de instalarse, cuando incluso le llegan a amenazar con una pistola al dirigirse en su vehículo a su apartamento de Queens. Su siguiente destino es México y allí publica 'El coronel no tiene quien le escriba' (1961). En el D.F. se relaciona con escritores como Juan Rulfo y Carlos Fuentes, y nace su segundo hijo, Gonzalo (1962). Además, escribe sus primeros guiones, 'El gallo de oro', basado en un cuento de Rulfo.

Un recorrido en coche le lleva más lejos que el Acapulco que estaba en sus planes. Estaba en el coche con su esposa y le volvió a rondar la idea que ya había intentado muy joven pero que entonces no fue capaz de afrontar. En ese viaje, paró el vehículo, renunció al Caribe mexicano y comenzó a escribir el relato de los suyos. Se terminó llamando 'Cien años de soledad' (1968), aunque en los albores fuera 'La Casa': «Tú sabes ya toda la cantidad de locuras de ese estilo que ella me ha aguantado. Sin Mercedes no habría llegado a escribir el libro. Ella se hizo cargo de la situación. Yo había comprado meses atrás un automóvil. Lo empeñé y le di a ella la plata calculando que nos alcanzaría para vivir unos seis meses. Pero yo duré año y medio escribiendo el libro. Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Logró, no sé cómo, que el carnicero le fiara la carne [...]. Se ocupó de todo sin que yo lo supiera: inclusive de traerme cada cierto tiempo 500 hojas de papel. Nunca faltaron aquellas 500 hojas. Fue ella la que, una vez terminado el libro puso el manuscrito en el correo para enviárselo a la Editorial Sudamericana», explica en la misma entrevista con su amigo Mendoza.

El éxito de la obra le regala muchos premios y el reconocimiento como escritor. Se traslada con su familia a Barcelona, donde viviría hasta 1975, y donde coincidió con Mario Vargas Llosa, su primero amigo y después enemigo para siempre. Allí escribió 'El otoño del patriarca'. Y de la calle Caponat de la Ciudad Condal a las mexicanas Lomas del Pedregal del D.F. La dictadura chilena de Augusto Pinochet le hace abandonar brevemente la literatura y dedicarse al periodismo político más combativo. En 1980, publica una columna semanal en 'El Espectador' y ultima 'Crónica de una muerte anunciada' (1981). En 1982 le conceden el Nobel y dedica su discurso a América Latina (con frases como «porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida», «tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado» o «América Latina no tiene por qué ser un alfil sin albedrío»).

Regresa a Colombia y publica 'El amor en los tiempos del cólera' (1985), la historia de amor de sus padres. Su producción literaria se ralentiza pero su perfil ideológico se afianza. Interviene en las negociaciones de su Gobierno con las FARC. Hasta que, en la Feria del Libro de Bogotá de 1996, presenta 'Noticia de un secuestro', en 2002 sus memorias, 'Vivir para contarla', y en 2006 'Memoria de mis putas tristes'. Como personaje inesperado de esta época, el cáncer, un compañero que, como la pérdida de memoria, se resiste a marcharse. «¿De dónde proviene la soledad de los Buendía?», le plantea Mendoza. «Para mí, de su falta de amor. [...] La soledad, para mí, es lo contrario de la solidaridad». Palabra de solitario impenitente.

FECHAS CLAVE

6 de marzo de 1927 Nace Gabriel García Márquez en Aracataca (Colombia) 1928 Masacre en la estación ferroviaria de Ciénaga 1929 Sus padres se trasladan a Barranquilla y se queda con sus abuelos maternos 1932 Nace Mercedes, su futura esposa 1942 Se traslada a Barranquilla 1947 Se matricula en Derecho 1956 Vive en París, donde casi no puede pagar el alquiler, e inicia 'El coronel no tiene quien le escriba' 1958 Se casa con Mercedes, su novia desde hacía 13 años 1959 Viaja a La Habana tras la Revolución y hace amistad con Fidel Castro 1961 Corresponsal en Nueva York 1967 Publica 'Cien años de soledad' 1969 Se establece en Barcelona 1971 Doctorado 'honoris causa' por la Universidad de Columbia 1975 Se instala en México 1981 Medalla de la Legión Francesa y acusaciones de colaboración con el M-19. Publica 'Crónica de una muerte anunciada' 1982 Premio Nobel 1985 Publica 'El amor en los tiempos del cólera' 1992 Publica 'Doce cuentos peregrinos' 1996 Saca 'Memoria de un secuestro' 1997 Discurso de Zacatecas: «Jubilemos la ortografía» 1999 Se le diagnostica un cáncer linfático 2002 Publica 'Vivir para contarla' Julio 2012 Salta la noticia de su enfermedad seria por problemas de memoria

|

|

|

|

|

Bienvenidos a Macondo

En Aracataca surgen los fantasmas literarios de Úrsula Iguarán o Remedios la Bella

La ruta colombiana de García Márquez también se detiene en Barranquilla y Cartagena de Indias

Dos ciudades a la medida del autor de ‘Cien años de soledad’

La carretera que va desde el mar Caribe hacia Aracataca es una cinta plana con leves ondulaciones. Detrás quedan los manglares de Ciénaga Grande, uno de los lugares más cálidos, con sus pescadores de pargo y róbalo, sus casas sobre pilotes de madera y los palafitos de los pueblos lacustres, donde la vida parece algo que se debe luchar a pleno sol, entre la sal del mar y la rudeza del paisaje.

La antigua Zona Bananera aparece a los dos lados de la carretera llenando de verde el horizonte, pero el banano ya no es el gran producto de la región, lo que no impide que todo el mundo recuerde la famosa “masacre de las bananeras”, cuando el Ejército de Colombia disparó contra 3.000 huelguistas —allá por 1928— para proteger los intereses de la United Fruit Company, una de las empresas norteamericanas por las cuales al país, en Estados Unidos, le decían despectivamente república bananera. La United Fruit Company cambió de nombre y ahora se llama Chiquita Brands Company.

Hoy el gran cultivo de la región es la palma africana, de la que se extrae aceite. Es el nuevo producto de exportación, y por eso el paisaje ha cambiado. En lugar de las hojas rectangulares y verdes del banano, se ven los espigados troncos de las palmas y sus hojas verde oscuro abiertas en elipse.

01 Aracataca

Más adelante llegamos al desvío que lleva a Aracataca (unos 35.000 habitantes), y luego la carretera se convierte en una amplia avenida de entrada calcinada por el calor, pero con árboles de sombra a los lados. Avanzamos hasta la plaza principal y allí nos detenemos, delante de una vieja casa con techos de zinc. La plaza central de Aracataca tiene almendros y ficus. Los niños juegan al balón y la gente está sentada en las tiendas que la circundan. Es mediodía, la hora de más calor. Del centro de la plaza veo venir a una viejita con una sombrilla y me digo: “Podría ser Úrsula Iguarán”. En la tienda de la esquina empiezo a ver las primeras referencias al mundo de García Márquez, pues un cuadro mural en el que se ve una casa azotada por un furioso vendaval lleva como título Tormenta en Macondo. Luego, un microbús aparece en la esquina de la plaza y se detiene. Varias personas descienden de él con maletines. Sobre la puerta del vehículo está escrito: Línea Nobel. Claro, Aracataca es la ciudad del Nobel. Le pregunto al dueño de la tienda de refrescos si conoce a García Márquez y me dice que no; “él nunca viene por aquí”, agrega.

En la alcaldía conozco a Rafael Darío Jiménez, poeta de Aracataca de origen guajiro, director de la Fundación Casa Museo de Gabriel García Márquez. Con él volvemos a salir al sol homicida del mediodía y caminamos unas pocas cuadras, hasta la avenida de Monseñor Espejo y la esquina con la calle de Nariño.

Ahí, sobre el costado izquierdo, está la casa.

Según dice García Márquez en sus memorias, el disparador de su obra literaria fue cuando acompañó a su madre a vender esa casa. La familia ya vivía en Barranquilla, y para el joven Gabriel, que había sido criado en ella por los abuelos, volver a ver esos muros y el techo de zinc y el patio con un gigantesco ficus era como entrar a un territorio neblinoso que solo podía ser recuperado a través de la escritura. Hoy la casa tiene en su fachada una reproducción del momento en que el rey Gustavo de Suecia le otorga a Gabo el Premio Nobel. En la terraza hay también una gigantesca mariposa amarilla en honor de Mauricio Babilonia.

En el living hay varias mesas con fotografías antiguas de la familia, un par de viejas ediciones de Cien años de soledad y un árbol genealógico. En la habitación de al lado, que debía corresponder al salón-comedor, Rafael tiene expuestos los amarillentos recortes de prensa que ha ido guardando durante años en una maleta. En ellos se ven imágenes de García Márquez y de los escritores de su generación. Al fondo está el patio y una segunda construcción de madera, con los dormitorios, y el célebre ficus, el árbol de sombra por excelencia, acompañado de árboles de castaño. En el patio está también la cabaña donde dormía el servicio, que en la época de Gabo era una familia de indígenas wayuu proveniente de La Guajira. Por cierto que, según Rafael, la inspiradora de Remedios la Bella era la hija menor de esa familia. Por lo demás, la casa está vacía y es necesario poblarla con la imaginación. Intentar, observando esas paredes desnudas, escuchar los ecos antiguos, la algarabía de una familia o de una estirpe que estuvo condenada a cien años de soledad, pero que tuvo, gracias a la literatura, una segunda oportunidad sobre la tierra.

Al atardecer, el pueblo vuelve a animarse. El calor se ha ido y la gente sale a la calle. Pero a pesar del aire cosmopolita que le dan sus sectores, el barrio Italiano, el barrio Español, el barrio Turco, Aracataca es un pueblo pequeño y algo triste, y bastante empobrecido por la crisis. Esa es la imagen que va quedando atrás cuando regresamos a la carretera. Casas de cemento, niños sin camisa, mujeres prematuramente envejecidas.

02 Barranquilla

Tras una hora y media de ruta por la carretera de la Ciénaga Grande, llena del olor de la sal y de peces descompuestos, cruzamos el puente de Laureano Gómez sobre el río Magdalena y entramos a la ciudad de Barranquilla, con más de un millón de habitantes, una de las perlas del Caribe. Pero la primera imagen, al ver la suciedad de las calles y la pobreza, es más la de una llaga, una herida abierta sobre la piel que no se cura.

García Márquez vivió varias veces en Barranquilla. La primera fue a mediados de la década de los treinta, en el barrio Abajo, que describe así en sus memorias: “Una quinta gótica pintada de alfajores amarillos y rojos, y con dos alminares de guerra”. Ya en esos años, el barrio era “degradado y alegre”, algo que hoy no ha cambiado en lo más mínimo, pues lo que hay es una modesta construcción de un piso frente a un parque rectangular en la calle de Murillo, una arteria infestada de camiones y buses que hacen que el aire se vuelva irrespirable, una imagen muy frecuente en esta Barranquilla de hoy, ciudad de viejo esplendor venida a menos. En la esquina de esa casa está la tienda Tokio, donde Gabo bebía cerveza y donde, según cuentan, le hizo al dueño un cartel que decía: “Hoy no fío. Mañana, sí”.

Volvió a vivir aquí en 1949, siendo ya un joven literato en ciernes y un experimentado periodista. Consiguió un trabajo de cronista en el diario El Heraldo e inició en estas mismas calles su gran aventura de escritor, que transcurrirá en lugares hoy míticos como la librería Mundo, el bar Japi, el café Roma, la librería Cervantes, el burdel y hotel El Rascacielos y, por supuesto, el edificio del diario El Heraldo, que en esos años estaba en un caserón de la calle Real, rodeado de vendedores que tendían sus mercancías en el suelo, carritos de helados y refrescos, bares y pensiones de mala muerte. Hoy El Heraldo cambió de sede y su imponente edificio, con salas de redacción modernas y aire acondicionado, no recuerda su modesto origen. Según me cuenta el escritor y periodista Heriberto Fiorillo, durante años se guardó la vieja máquina de escribir Underwood, propiedad de Alfonso Fuenmayor, en la que García Márquez escribió La casa, el magma inicial del cual saldrían La hojarasca y Cien años de soledad.

—Cuando un redactor no encontraba la inspiración de un artículo, lo sentaban en la Underwood que usó Gabo —dice Heriberto—, y funcionaba. Pero hoy ya no está aquí. Se la llevaron al Museo Romántico, junto a algunas cartas de Simón Bolívar y otros recuerdos de la ciudad.

Desde el edificio del diario veo la Barranquilla de hoy e intento imaginar esa ciudad de esplendor de la década de los cincuenta, enriquecida por la construcción del ferrocarril de Bolívar, el muelle de Puerto Colombia y la navegación fluvial del río Magdalena. Al igual que otras metrópolis de América, Barranquilla fue ciudad de inmigrantes con barrios italiano, español, chino, zonas de influencia sirio-libanesa y judía. Tenía orquesta filarmónica y compañía local de ópera, grandes librerías, revistas culturales, cines, tertulias. Por eso se gestó en ella uno de los movimientos culturales más importantes del Caribe, el llamado Grupo de Barranquilla. La mayoría de los lugares míticos del grupo han desaparecido, como la librería Mundo o el café Colombia, pero la buena noticia es que uno de los más bellos y legendarios, La Cueva, ha resucitado.

La Cueva está hoy en el mismo lugar de antes: la esquina de la calle de la Victoria con la del Veinte de Julio, en el barrio Boston. Su cartel luminoso, un hombre disparándole con un rifle a un pato, recuerda el que tuvo en los años cincuenta, pues La Cueva era un bar para cazadores e intelectuales, las dos grandes pasiones de su propietario, Eduardo Vilá. Para devolver a la vida este bello lugar fue preciso crear una fundación cultural, pero sobre todo un enorme afecto y la decisión de Heriberto Fiorillo, quien siempre lamentó haber tenido solo cinco años cuando La Cueva mítica estaba en funcionamiento, a mediados de los años cincuenta, y por eso su maravillosa obsesión por hacerla renacer. Fiorillo recuperó el lugar y, con la financiación de empresas amigas de la cultura, pudo reabrir en el año 2006 como bar, restaurante y salón de tertulias.

Frente al mostrador, en una pared blanca, hay una reproducción panorámica de una foto en blanco y negro que muestra a la mayoría de los integrantes del Grupo de Barranquilla, y allí está García Márquez, un joven muy flaco con un cigarrillo colgando de la boca. A un lado de la entrada hay un cofre cuyo tesoro es una placa de hielo. El hielo que el coronel José Arcadio Buendía habría de recordar, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento.

03 Cartagena de Indias

García Márquez llegó a Cartagena en mayo de 1948, procedente de Bogotá, muy entusiasmado por regresar del frío del altiplano a su cultura caribeña y con un puesto de redactor en el recién fundado periódico El Universal, de Clemente Manuel Zabala, quien deseaba darle un vuelco a la prensa tradicional y reforzar la crónica como género periodístico. El joven Gabriel, que ya había publicado crónicas y cuentos en el diario El Espectador de Bogotá, encontró allí un espacio para desarrollar sus calidades estilísticas. También encontró en Cartagena un par de amigos bohemios y literatos que lo acompañarían en las libaciones nocturnas: Gustavo Ibarra Merlano y el escritor Héctor Rojas Herazo, periodistas de El Universal.

Los espacios de estas correrías cartageneras fueron la ciudad colonial amurallada, donde vivía Gabo, la plaza de Santo Domingo, el parque de Bolívar, el Portal de los Escribanos —del que habla en El amor en los tiempos del cólera—, el muelle de los Pegasos, las antiguas bodegas coloniales del puerto, la bahía de las Ánimas, la playa y la zona más moderna de Bocagrande, lugares de marineros y gente humilde, como nos cuenta él mismo en sus memorias, Vivir para contarla.

Algo muy distinto, claro, a la Cartagena de hoy, la ciudad más turística del país, con unos 944.000 habitantes, la única que tiene realmente un consolidado turismo internacional, lo que ha llevado a un salvaje incremento en los precios de las viviendas. Las viejas casonas coloniales de la ciudad amurallada, que hace apenas veinte años se caían de decrepitud y eran vendidas al precio del terreno, hoy se negocian a 3.500 euros el metro cuadrado, lo que ha supuesto un cambio en el paisaje humano. Muchos de los antiguos habitantes del sector amurallado se han ido y en su lugar hay extranjeros adinerados, y sobre todo la oligarquía del país, convirtiendo Cartagena en epicentro de la jet-set nacional.

En ese hermoso decorado está la casa actual de García Márquez, una esquina privilegiada, al lado del lujoso y colonial hotel Santa Clara y frente a las murallas, las palmeras y el mar. Desde fuera solo se ve un altísimo muro que protege la intimidad de la casa, que fue construida por Rogelio Salmona, el arquitecto más reconocido de Colombia. Hace años me contaron la siguiente anécdota: cuando Salmona buscaba terrenos en Cartagena para construir la casa de Gabo, la noticia se supo y los precios subieron. Así que Salmona debía actuar con mucho tacto. Un día encontró una vieja imprenta que estaba por cerrar y que tenía un terreno apropiado para el proyecto. Salmona fue a hablar con el impresor y dueño de la casa, un anciano ciego, y le preguntó el precio. El viejo, con un cigarro en la boca, le dio una cifra. La petición era razonable, así que Salmona llamó a Gabo y le dijo que viniera a ver el lugar. Regresaron dos días después y, antes de entrar, Salmona le dijo: “No hables, si te reconoce como García Márquez seguro que sube el precio”. Entraron y a Gabo le gustó el lugar. Luego fueron a la oficina del anciano y, al entrar, García Márquez dijo solamente: “Buenos días”. El anciano levantó las cuencas vacías de los ojos y dijo: “Usted es García Márquez”. Salmona y Gabo pusieron cara de tragedia y pensaron que subiría el precio, pero, para su sorpresa, cuando se abordó el tema, el viejo pidió una cifra inferior a la que se había pactado. Salmona le preguntó que por qué cambiaba el precio, y el anciano respondió: “Es que yo a García Márquez lo he pirateado mucho en esta imprenta y es justo retribuirle”. Tiempo después le pregunté a García Márquez por la veracidad de la historia y, riéndose, sin confirmar ni desmentir, me dijo: “Es muy buena, debe de ser cierta porque es muy buena”.

Buscando huellas de la vida y la obra de García Márquez en Cartagena de Indias me detengo ante un vendedor de periódicos en la plaza del Teatro Heredia, en el casco colonial, y leo una noticia publicada por el diario El Tiempo en su edición del 27 de enero de 2007: “Náufrago pensó en matarse”. Me llevo el ejemplar a un banco de la muralla, viendo la línea de edificios de Bocagrande, y leo la historia del pescador José Reyes Córdoba, de 68 años, que estuvo cinco días en el océano Pacífico, a la deriva, acosado por un tiburón y bebiendo agua de mar, y que fue salvado por un barco pesquero que lo trajo de vuelta a la costa. Al volver a su casa supo que su mujer y sus 17 hijos lo habían dado por muerto y le habían hecho un velorio. ¿Cómo no recordar a Luis Alejandro Velasco, el náufrago que en 1955 cayó al mar y que estuvo a la deriva 10 días, dando el tema a una de las crónicas más grandes de García Márquez, el Relato de un náufrago?

Hoy, mirando el bravo Caribe en Cartagena, leo las declaraciones del pescador José Reyes Córdoba: “Todo iba bien. A las once ya tenía cinco pescados: cuatro chimbilos y un pez vela. Como venía de regreso, me comí todo el lonche y quedé limpio. A la una de la tarde cayó sobre mí la mala suerte: se me oscureció la costa y para rematar no veía nada porque estoy mal de la vista. Tengo cataratas y terigios. Empecé a remar, pero en vez de ir hacia la costa me desvié más. Eran las dos de la mañana cuando un tiburón se atravesó por debajo”. Emocionado, compruebo al leer este nuevo relato de un náufrago que una vez más la realidad optó por seguir a la gran literatura, pues tanto Hemingway como García Márquez habrían podido firmar debajo de estas palabras.

» Santiago Gamboa (Bogotá, 1965) es autor de la novela Plegarias nocturnas (Mondadori).

|

|

|

|

|

En 1927

Un día como hoy nace el grande de la literatura, Gabriel García Márquez

A los 28 años escribió su primera novela, pero tardó siete años en encontrar una editorial que la publicara. Ganó el Premio Nobel en 1982 por su libro “Cien Años de Soledad”, el cual ha vendido más de 20 millones de copias y ha sido traducido a más de 30 idiomas

Gabriel García Márquez, el escritor colombiano y ganador del premio Nobel de la Literatura que por años ejerció como periodista y promovió la excelencia en la profesión, nació un día como hoy en Aracataca, Colombia.

Conocido afectuosamente como “Gabo”, nació el 6 de marzo de 1927. Fue un pionero literario considerado uno de los grandes maestros del siglo XX de la narrativa en español y uno de los principales exponentes del realismo mágico.

Fue a los 28 años que escribió su primera novela, pero tardó siete años en encontrar una editorial que la publicara. Ganó el Premio Nobel en 1982 por su libro “Cien Años de Soledad”, el cual ha vendido más de 20 millones de copias y ha sido traducido a más de 30 idiomas.

En 1994, creó en Colombia la Fundación Gabriel García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI) con el propósito de fomentar la ética y las buenas prácticas en la profesión.

Precisamente, la fundación realizó un especial donde muestra la vida y obra de García Márquez, cuenta además, con remembranzas, discursos, citas, fotografías y videos.

Fuente/RPP Noticias

|

|

|

|

|

Mi encuentro con García Márquez

Recordando a Gabo

Satoko Tamura, traductora de Gabo, presenta 'Por los caminos de 'Cien años de soledad'. Fragmento.

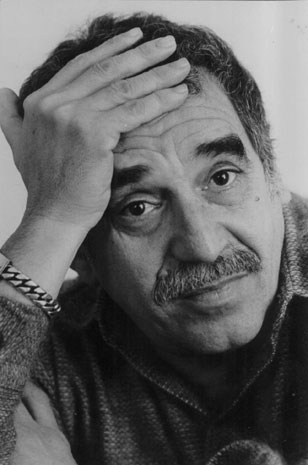

Gabriel García Márquez, Satoko Tamura, traductora del autor al japonés, y Mercedes Barcha, en casa de los García Barcha, en Cartagena, en febrero de 2010.

Busco en el aparador del salón comedor de la casa de García Márquez en México y le pregunto a Teresa, la “chacha” que desde hace más de treinta años tiene a su cargo la cocina, dónde está el plato que traje de Japón... “¿Y el tazón?”. A Mercedes, su esposa, le encantan las vajillas japonesas de cerámica y de laca, y suele ponerlas a buen resguardo en el ropero de su dormitorio. Mercedes dispone en una fuente la torta casera que han traído Gonzalo, su hijo; y su nieta Emilia. Ya están preparados el ‘sashimi’, plato preferido de Gabo (como suelen llamarlo), ‘sunomono’, ‘ohitashi’ y la sopa de ‘miso’. En pocos minutos él saldrá de su estudio y cruzando el patio vendrá al comedor para almorzar. No bien llegue pondré a freír la ‘témpura’ para servirla bien caliente y crujiente. Cuando me encuentro ahí preparando la comida, me suele sobrevenir un sentimiento extraño, y eso se debe a las circunstancias que han hecho que esté en la casa de la familia García Márquez y actúe con la naturalidad con que lo haría en mi propia casa.

Todo comenzó hace veinticinco años, cuando recibí una llamada telefónica de Kenji Nakagami.

Atendí la llamada y alguien me dijo:

—Soy yo.

El tono nasal de su voz lo delataba, era Kenji.

—¿No podrías concertarme un encuentro con García Márquez?

—me preguntó.

Ese fue el nexo para que conociera personalmente a Gabo.

Unos meses antes de aquella llamada telefónica me había reencontrado con Kenji en una reunión de exalumnos de la escuela secundaria, después de un lapso de casi veinte años. No recuerdo cuál fue el motivo de aquella reunión, pero tengo bien presente que lo hicimos con la presencia de nuestra maestra Ai Yamamoto en una cafetería próxima a la estación de Shingu. La maestra Yamamoto es para mí un personaje que siempre he tenido presente, pues solía invitarnos a Kenji y a mí a su casa para enseñarnos a disfrutar del placer de escribir. Y estoy segura de que también lo ha sido para Kenji. Yo estaba de visita en mi pueblo natal con mi hijo. Por esos años, todos mis excompañeros de escuela estaban ya trabajando, y como muchos no tenían tiempo de celebrar una reunión de camaradería, algunos aprovechamos para juntarnos durante los días feriados en que se celebra el Obón. Como el pueblo no es muy grande, enseguida corrió la voz de que fulano o mengano había vuelto. Después de largos años sin vernos teníamos tanto de qué hablar, que nos quedamos conversando desde pasado el mediodía hasta bien entrada la noche, y nos vimos obligados a salir cuando nos dijeron que ya tenían que cerrar. Al despedirnos noté que mi hijo se había quedado dormido en el sofá y recuerdo bien que al levantarme me dolía la cintura de haber permanecido tanto tiempo sentada.

Quedamos con Kenji en vernos al día siguiente en una cafetería junto a la ribera de Nachi. Contemplando a través de la ventana el mar de Kumano y las olas que brillaban como enormes escamas de pescado heridas por los cegadores rayos del sol, hablamos de lo sucedido en todos esos años, de los temas de común interés y de lo que estábamos haciendo en la actualidad. No pudimos contener la risa al recordar cuando publicábamos en la escuela una revista literaria y frecuentemente reñíamos en el momento de evaluar los trabajos presentados.

Kenji Nakagami se hizo muy famoso desde que recibió el Premio Akutagawa de Literatura. Había comprado un apartamento cerca de la cafetería donde nos dimos cita y, como cada vez que yo regresaba visitaba a nuestra antigua maestra, por ella tenía yo noticias de él. Kenji siempre sintió una gran simpatía por los países del Sur, que para mí son algo esencial, y creo que esta actitud se debe en gran medida a que ambos nos hemos criado y formado bajo la influencia del tradicional espíritu rebelde de Kumano. En su juventud, Kenji sentía atracción por la música gitana y por el reggae, se interesaba en los escritores del llamado boom de la literatura latinoamericana, cuyos nombres eran ya conocidos en Japón, y ahora quería saber de mis trabajos y actividades*.

En resumen, le conté que tuve la experiencia de vivir junto a los latinoamericanos la historia de las turbulencias políticas que acarrean las revoluciones y contrarrevoluciones; que después de haber estudiado en México para acceder a las obras de Gabriela Mistral en su idioma original, hice un viaje por Sudamérica con la mochila al hombro; que durante mi estancia en Chile estaba en el gobierno el presidente socialista Salvador Allende, posteriormente depuesto por el golpe de Estado orquestado por los Estados Unidos de América; que en España fui testigo de la transición de la dictadura franquista a un régimen democrático y que más recientemente había visitado Nicaragua poco después de triunfar la revolución sandinista. Y también que amigos y familiares de las personas que había conocido durante mi permanencia en Chile marcharon al exilio tras el golpe y que algunos de los que se quedaron fueron arrestados y enviados a campos de concentración; que participo en el Movimiento de Solidaridad Internacional que aboga por la democratización y que hago traducciones y sirvo de intérprete para una organización que denuncia abusos por violación de los derechos humanos. Pensándolo bien, creo que, inducida por el hábil Kenji, fui yo la única que habló todo este tiempo.

Restablecido el contacto, nos despedimos con la promesa de vernos otra vez en Tokio y Kenji, bronceado por el sol, se fue con su arpón a la provincia de Mie para pescar buceando a pulmón en la playa de Niguishima.

A partir de entonces nos encontramos muy seguido en el barrio de Shinjuku, que prácticamente era su “base”. Fue él quien me llevó a un bar que cumplía las funciones de salón literario y quien me invitó a probar por primera vez en mi vida los platos de Okinawa, entre ellos un pepino amargo llamado ‘goya’, poco conocido por entonces en Japón.

—Mira —me dijo—, este es el pepino amargo y su amargor es lo bueno que tiene.

Kenji me llamó por teléfono para que concretara un encuentro con García Márquez y me pidió que lo acompañara para hacerle de intérprete. Le prometí consultar con un amigo del escritor y que le avisaría no bien tuviese respuesta.

Enseguida me puse en contacto con el poeta y periodista cubano Jorge Timossi, a quien tuve la oportunidad de conocer en el Festival Internacional de Poesía celebrado un año antes en Morelia, capital del estado de Michoacán, en México. Por entonces estaba yo en ese país enviada por la Fundación Japón. Y como nos hospedábamos en el mismo hotel, tuvimos la ocasión de mantener largas conversaciones sobre el arte de la poesía y llegamos a entablar una estrecha amistad. Nacido en Argentina, Jorge Timossi posee actualmente la nacionalidad cubana. En su juventud simpatizó con la Revolución Cubana, y en 1959 participó en la fundación de Prensa Latina, la agencia oficial de noticias que difunde información sobre América Latina de una manera independiente y libre de los prejuicios de Estados Unidos, y desde entonces ha sido corresponsal de la misma. García Márquez brindó su apoyo a la fundación de Prensa Latina y mantiene con Timossi una estrecha amistad.

Fue así como lo llamé por teléfono para ver si podía hacernos el favor de ponerse en contacto con García Márquez y decirle que un escritor representativo de Japón, Kenji Nakagami, estaba sumamente interesado en conocerlo personalmente, y que estábamos dispuestos a ir a verlo en la fecha más conveniente. Mientras esperaba la respuesta recibí un telegrama con la invitación para participar en el Segundo Encuentro de Intelectuales de Latinoamérica y del Caribe, por celebrarse en Cuba. El mensaje decía que García Márquez también tendría mucho gusto de conocerme y que acudiese sin falta. Ninguna mención a Kenji Nakagami. Llamé nuevamente por teléfono a Jorge Timossi para aclararle que no era yo sino el escritor Kenji Nakagami quien quería entrevistar a Gabo, pero la respuesta fue esta:

—Gabo dice que a quien va a recibir es a Satoko. Se interesó por todo lo que le hablé de ti, así que no desaproveches la oportunidad de venir a verlo.

García Márquez apoyaba al gobierno de Salvador Allende y cuando estalló el golpe amenazó con dejar la pluma en señal de protesta. Supuse que Timossi le habría contado de mi participación en movimientos de solidaridad en apoyo de exiliados y activistas defensores de los derechos humanos.

Timossi era corresponsal de Prensa Latina en Chile cuando ocurrió el golpe, y a través de él me enteré de los pormenores de lo que había ocurrido. Unos cincuenta soldados armados irrumpieron en la corresponsalía y se lo llevaron detenido. Al salir a la calle pudo ver muchos cadáveres. A las pocas horas lo dejaron en libertad, pero como se había implantado el toque de queda, a duras penas pudo regresar a salvo a su oficina esa noche esquivando los tiroteos. Al día siguiente se embarcó en un avión enviado por el gobierno soviético y abandonó Santiago. Cuando le conté que en esa época yo ayudaba como intérprete a los músicos chilenos en el exilio que iban invitados a dar conciertos en Japón y que traducía las conferencias que daban ex-presos políticos para contar el sufrimiento de las torturas a que habían sido sometidos, y al escuchar que yo había volado a Chile llevando el dinero de una colecta para entregarlo secretamente a una organización clandestina en contra de Pinochet, Timossi se sorprendió de que en un país oriental tan lejano, situado en las antípodas, hubiera personas que participaban, como yo, en movimientos de esa naturaleza. Y supongo que tal vez le hubiera contado todo eso a García Márquez.

Después de mi conversación telefónica con Timossi, me devané los sesos pensando qué haría con Kenji, tan esperanzado en conocer personalmente al escritor. Como era imposible que fuese yo sola, decidí que lo mejor sería ir juntos y, en última instancia, hacer que se sentara a mi lado y dejarle la palabra en el momento de hacer la entrevista.

Pero cuando lo llamé por teléfono para darle la noticia, me respondió que lo lamentaba en el alma, pero que le sería imposible ir conmigo en los días convenidos pues por esas fechas le habían surgido unos compromisos ineludibles. Y desde ese momento abandoné el control que me había impuesto para no introducirme en terrenos que fueran ajenos a mi especialidad, la poesía, y armada de valor fui a hacer la entrevista a García Márquez.

En Cuba me recibieron con los brazos abiertos. Fidel Castro me extendió la invitación para asistir a una recepción en el Palacio de la Revolución. Cuando acudí a su encuentro en el atrio del edificio y reparó en que iba vestida de kimono, se interesó por saber de dónde venía. Tal vez le sorprendía que una persona fuese así vestida a la reunión del Congreso Internacional de los Intelectuales de la región de América Latina y el Caribe. Sentí una fuerte emoción al estrechar la mano de ese hombre vestido de uniforme, de elevada estatura y de figura imponente, y lamenté que Kenji no estuviera presente. La foto que me tomaron junto a Fidel Castro apareció en la portada de una revista. García Márquez me invitó a su casa de la Habana y en todo momento fue muy amable al realizar la entrevista exclusiva, que se publicó el 24 de enero de 1986 en el ‘Asahi Journal’ bajo el título de “Debate entre la literatura y la política”. Y así Kenji quedó satisfecho de poder leerla.

Después hubo una serie de gratas sorpresas. Al poco tiempo vino a Japón el secretario de Gabo, que en Cuba era Presidente de la Fundación para el Nuevo Cine Latinoamericano. Me traía de regalo un recuerdo de arte popular que correspondí enviándole un presente de mi parte. Al año siguiente Mercedes, su esposa, visitó Japón y la acompañé durante su viaje por Kioto. Y cuando vinieron Gabo y su esposa para asistir al Festival del Cine Latinoamericano, desde la mañana hasta altas horas de la noche estuve acompañándolos a reuniones oficiales, a visitas turísticas y a ir de compras. Mercedes me dio el número de su habitación y la contraseña para poder llamarlo por teléfono en cualquier momento.

Después volví a verlo en sus casas de México, Bogotá y Cartagena, y llegué a entablar una estrecha amistad con sus secretarias y con los numerosos miembros de su familia. Poco a poco fui descubriendo, entre otras cosas, la profunda vinculación entre sus obras y su familia, el ambiente en que fue criado, su vida real... Me propongo aquí echar una mirada retrospectiva al laberíntico discurrir de un cuarto de siglo, para relatar lo que he logrado comprender del mundo de Gabo.

SATOKO TAMURA, TRADUCTORA DE GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ AL JAPONÉS

*Cortesía Penguin Random House

|

|

|

Primer

Primer

Anterior

2 a 4 de 34

Següent

Anterior

2 a 4 de 34

Següent Darrer

Darrer

|

|

| |

|

|

©2025 - Gabitos - Tots els drets reservats | |

|

|