¿Qué cosa puede llamar más la atención que una isla que guarda un secreto de estado? Por empezar, una isla tiene el encanto y el misterio del mundo propio. Tiene algo de fortaleza inexpugnable, de territorio salvaje e incontaminado. Las islas remiten también a algo tenebroso: el castigo, el destierro. La isla posee la fuerza arrasadora de un lugar ajeno a lo conocido y por eso su sola presencia en la cartografía despierta nuestra imaginación.

¿Acaso las islas no fueron el hábitat por excelencia de las novelas de aventuras? ¿Dónde esconde su botín un pirata? No por nada, la Isla de los Estados fue el presidio mas terrible de la Argentina, como la célebre Alcatraz en Estados Unidos. Finalmente... ¿dónde escondería sus planes misteriosos un científico loco?

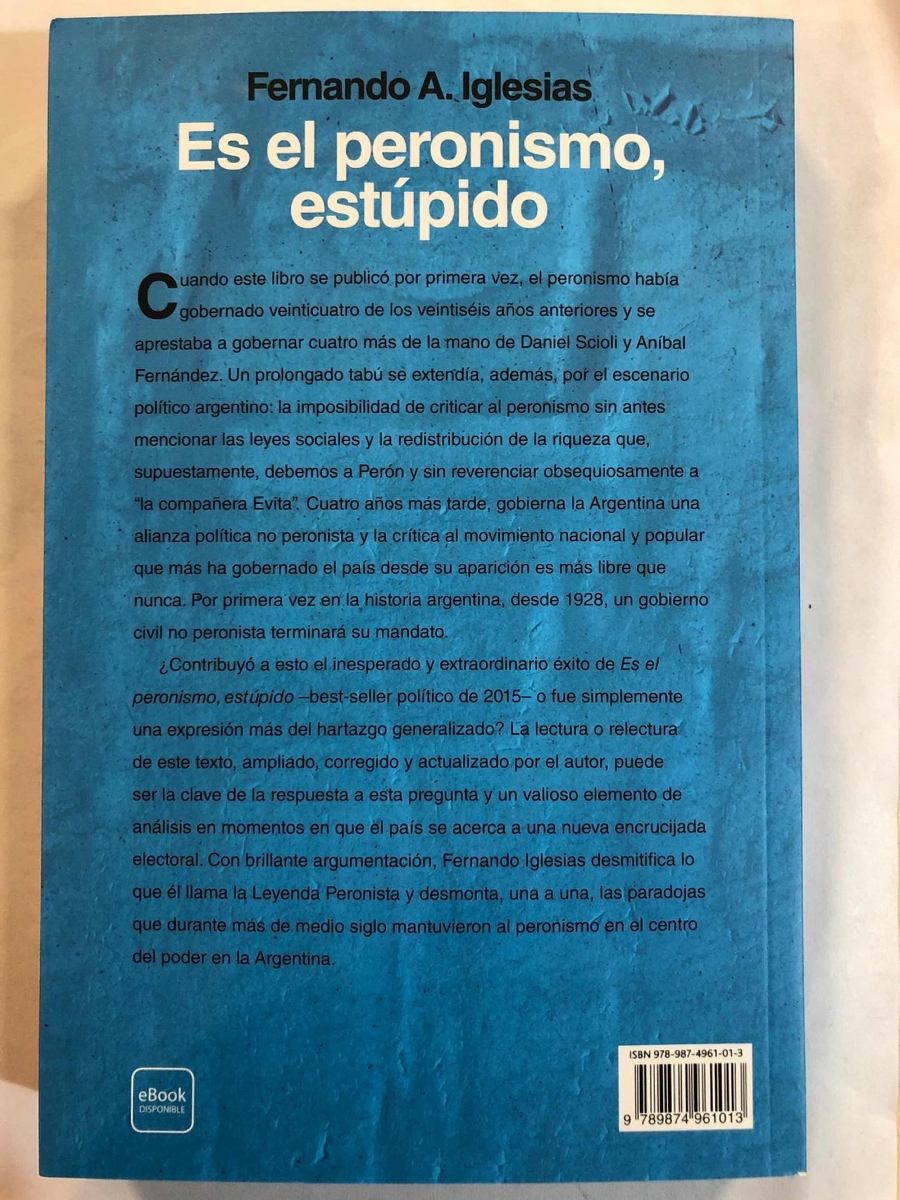

A la isla del doctor Ronald Richter –una roca boscosa de 200 hectáreas, en medio del lago Nahuel Huapi- llegué leyendo viejos recortes de diario, noticias de hace más de setenta años. Y me encontré con la historia del macaneador más grande que haya pisado este país desquiciado.

La isla de la fantasía

Durante un viaje a Bariloche, no desperdicié la oportunidad de conocerla: estaba a pocos metros de la costa, se alzaba sobre el lago como una fortaleza sombría, con colinas y playas de canto rodado y toda su superficie estaba cubierta de bosques y vegetación baja.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/XVGGNTERE5BXLHJ5SEO5ZDXOJU.jpg)

Desde la orilla, apenas si se vislumbraban algunas construcciones. Los vecinos la llamaban isla Huemul (deformación de Güenul, un indio mapuche que había sido su único habitante), pero para mí ya era definitivamente, la isla del doctor Richter.

La tentación era tan grande que el domingo me bajé del auto en Costa Bonita. Me acerqué a un precario muelle de madera donde había un viejo lanchón de hierro de desembarco de la Segunda Guerra Mundial -su portón rebatible en la proa todavía funcionaba- y contraté al capital Blaksik, veterano navegante del lago, para que me cruzara.

La navegación demoró casi una hora. Sí, tal como veía las cosas, el doctor Richter había montado un verdadero refugio a minutos de Bariloche. Así empezó esta historia. Esta es la isla de la fantasía, en una palabra. Aquí nació y murió el sueño de un hombre que quiso construir la bomba atómica. Una experiencia que terminó siendo un gran delirio argentino.

Richter, el rey de Bariloche

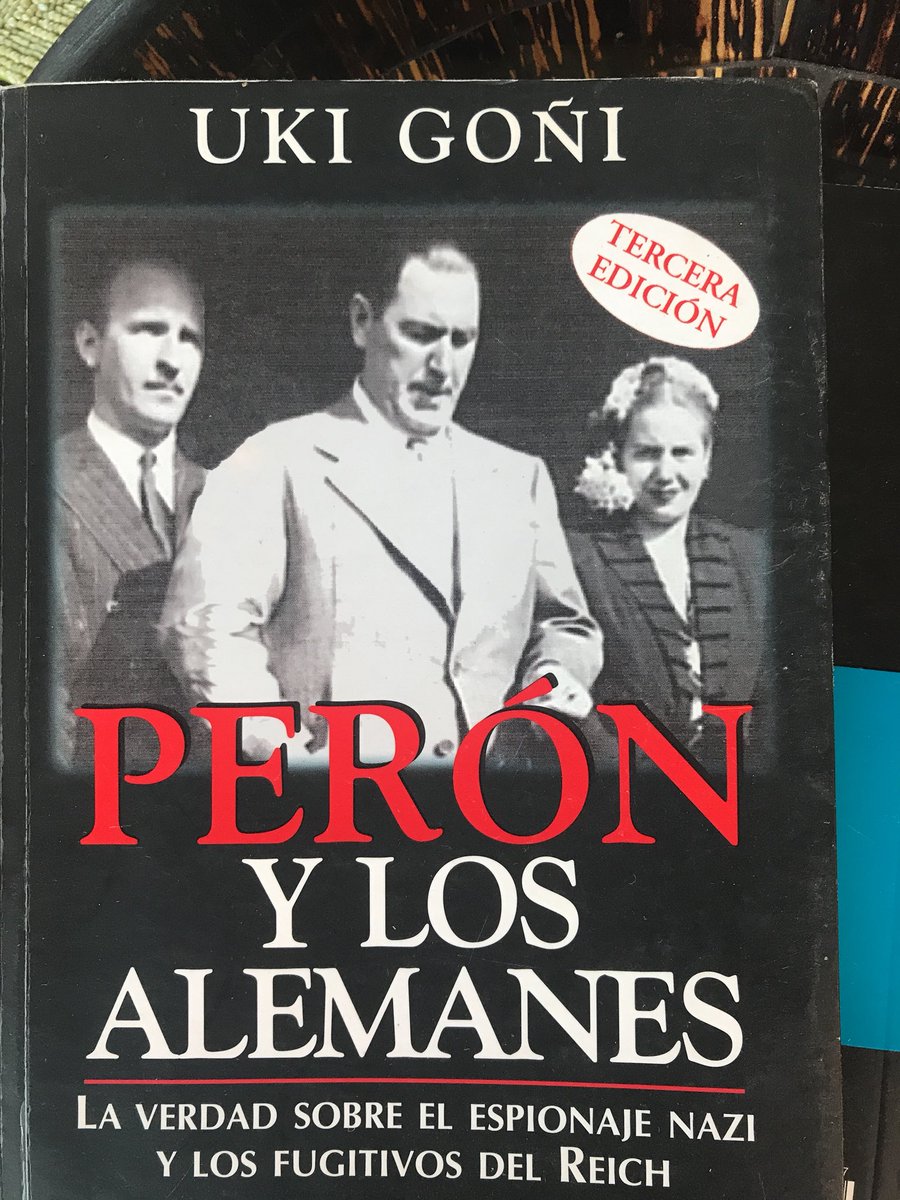

Ronald Richter era un austríaco que tenía 42 años cuando llegó al país en 1948. Había nacido en Falkenau, estudió física en Praga y trabajó en Berlín durante el nazismo. Él había logrado convencer al presidente Juan Domingo Perón de su proyecto: fabricar la bomba. La Little Boy, que había arrasado con dos ciudades japonesas.

Claro que el científico y el gobierno dijeron que los fines eran pacíficos. Obvio: controlar la energía atómica podría beneficiar al país en sus sueños de industrialización: aluminio y siderurgia, entre otras aplicaciones. Eso decían. Pero, en los hechos, la Argentina integraría un selecto grupo de países atómicos, junto con Estados Unidos, Inglaterra y Rusia. Países capaces de fabricar la bomba, la que había destruido Hiroshima y Nagasaki.

El plan era ultrasecreto y por eso, Richter eligió un lugar alejado de Buenos Aires. Tenía temor por los posibles sabotajes. Encontró esta pequeña isla, donde podría trabajar tranquilo. Por eso digo… ¿qué mejor refugio que una isla?

Richter había llegado a la Argentina de la mano del ingeniero aeronáutico Kurk Tank, refugiado en el país después de la derrota alemana en la guerra. ¿Quién fue Tank? Tank fue el diseñador del Pulqui, el primer avión a reacción argentino, uno de los más avanzados en el mundo en ese momento.

Perón quedó tan encantado con Richter que en su primera reunión, el científico austríaco le contó su proyecto con un lenguaje claro, sencillo, didáctico: como le gustaba a Perón: “Lo que me propongo es crear un pequeñísimo sol. La inmensa energía del sol se origina en las reacciones termonucleares que utilizan hidrógeno como combustible, el elemento más abundante en la naturaleza”, le dijo.

Nombrado jefe del proyecto atómico, se estableció en Bariloche, donde había una importante colonia alemana y austríaca. Muchos refugiados de guerra y algunos, criminales. Gente amiga. Lo primero que hizo fue elegir el lugar ultrasecreto. Eligió Huemul: allí había agua fresca y clara para los reactores, no había polvillo que afectara a las sensibles instalaciones y además, él también, como los piratas, creía a pie juntillas en la máxima: “Nada mejor que una isla para guardar un gran secreto.”

Poco más de medio siglo después de aquella experiencia atómica, yo estaba ahí. Me parece verlo. La isla está en silencio. La caminata por los senderos, por el territorio de Richter, es un viaje al pasado. En la ciudad, había entrevistado a una mujer austriaca llamada Elke, todavía apuesta, que pasaba los 70 años.

Había sido su secretaria -tenía modales finísimos, hablaba todavía en forma seductora y le sentaba bien el pelo rubio sobre un rostro anguloso donde se destacaban dos grandes ojos azules- pero no hablaba bien de Richter. La mujer contó todo el movimiento incesante de camiones que cargaban elementos que llegaban desde Buenos Aires en los trenes, que después eran cruzados en los lanchones hasta la isla secreta:

- Trabajo no faltaba -me dijo con su mirada clara-. Hubo trenes, trenes y trenes que llegaban con ladrillos. Richter era prepotente, cultivaba esa impresión. Se sentía el rey de Bariloche. En esa época, nadie podía contradecirlo... ¡si era el favorito de Perón!

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/NSRQEOCQWBBYZEQLZ5HBRDIL2U.JPG)

El científico se paseaba por Bariloche en un Cadillac ocho cilindros y hacía una vida aparentemente solitaria, rodeado de su mujer, Ilse, Epsilon, su gato siamés y un piano de cola, donde solía tocar a Bach. Se negaba a hablar en castellano: “el idioma de los monos”, decía.

Un imperio fugaz y paranoico

Camino con el capitán Blaksik entre la maleza. Aquí y allá, construcciones sin terminar, estructuras complejas semidestruidas, casas sin techos, tomadas por la vegetación. “Son las ruinas de un imperio fugaz”, me dice Blaksik, que conoce la historia desde chico.

El físico atómico Mario Mariscotti investigó a fondo -exactamente durante ocho años- el tiempo de Richter mientras estudiaba en el afamado Instituto Balseiro de Bariloche. En su casa de San Isidro, ya dedicado a sus empresas, años después, me dijo:

- Richter tenía una personalidad con un enorme poder de convicción. Era capaz de convencer a cualquiera de sus ideas. En realidad tenía un poco de fantasía y deseos de tener resultados más allá de lo que la prudencia científica indicaría.

Y la prueba fue que el sábado 24 de marzo de 1951 el presidente Perón utilizó la cadena nacional para leer este escueto mensaje:

“El 16 de febrero de 1951 en la planta piloto de energía atómica, en la isla Huemul, de San Carlos de Bariloche, se llevaron a cabo reacciones termonucleares bajo condiciones de control en escala técnica.”

El propio Perón hizo llamar a Buenos Aires al físico y le concedió la medalla de la “Lealtad Justicialista”. ¡Guau! Era como la Cruz de Hierro, o de la Victoria en la guerra. Pero de pronto, Richter se sintió paranoico. Decía que lo espiaban y que estaban saboteando su proyecto. Mandaba a levantar edificios que después rápidamente demolía.

Y empezó a recibir las primeras críticas por la cantidad de dinero que se malgastaba en el proyecto Huemul.

A un físico atómico colega, Eremberg, no le permitía entrar a la isla -cuenta Mariscotti-. En ese sentido, estaba aislado. Siempre se cuidó mucho de permitir las visitas de gente profesional para evitar que le preguntaran qué era lo que estaba haciendo.

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/4Q2RW2J2HZDWRHXO6QK23CKRSI.JPG)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/MFFGE55TKNC2ZKTH5W45GWHYMI.JPG)

/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/artear/4Q2RW2J2HZDWRHXO6QK23CKRSI.JPG)