|

|

General: 25 POETAS CON LA ESPAÑA REVOLUCIONARIA ... POESÍA COMO UN ARMA .-

Elegir otro panel de mensajes |

|

|

| De: Ruben1919 (Mensaje original) |

Enviado: 02/03/2011 01:36 |

06 de Noviembre 2010 :::::::::::

Es una antología de veinticinco poetas revolucionarios españoles y latinoamericanos que lucharon por la causa republicana durante la Guerra Civil española. Poetas que pusieron su pluma al servicio de la vida: contra el fascismo, por la defensa de la causa popular y, en muchos casos, por la revolución.

Poesía como un arma, Ocean Sur, 2009, Selección, introducción y notas: Mariano Garrido

En esta selección hay poesías que exaltan la batalla por la libertad, que apuestan al triunfo, que lloran a los caídos o que lamentan el destierro. Poetas que escribieron y tomaron las armas. Poesía que se escribe con la pluma, poesía que se escribe con el plomo.

Sus páginas incluyen un texto introductorio que defiende la poesía militante y de denuncia como un arma en las luchas de los pueblos frente a la poesía como «arte puro» al margen del devenir histórico.

Reúne obras de notables intelectuales como Miguel Hernández, Pedro Garfias, León Felipe, Antonio Machado, César Vallejo, Pablo Neruda, Vicente Huidobro, María Luisa Carnelli y Nicolás Guillén, entre otros.

SOBRE EL AUTOR

Mariano Garrido (Buenos Aires, 1978), joven militante de los derechos humanos en Argentina, es docente y maestro de grado. Ha coordinado talleres de literatura para niños y adolescentes y colabora en publicaciones culturales. Es autor de la biografía política Miguel Hernández, publicada por Ocean Sur.

SOBRE LA COLECCIÓN HISTORIAS DESDE ABAJO

Los monopolios de la (in)comunicación recrean día a día la hegemonía de la historia oficial. Hartos de esos discursos globalizados y apologéticos, necesitamos nadar contra la corriente y recuperar la tradición revolucionaria. ¡Basta ya de aplaudir a los vencedores! ¡Basta ya de legitimar lo injustificable! Frente a la historia oficial de las clases dominantes, oponemos una historia radical y desde abajo, una historia desde el ángulo de los masacrados, humillados y desaparecidos.

En cada acontecimiento de la historia contemporánea se esconden la guerra de clases, la lucha entre la dominación y la rebelión; entre el poder, la resistencia y la revolución. Cada documento de cultura es un documento de barbarie. Debajo de la superficie, laten y palpitan las rebeldías de los pueblos sometidos, la voz insurrecta de las clases subalternas, los gritos de guerra de las explotadas y los condenados de la tierra.

Esta colección, de autores jóvenes para un público también joven, pensada para las nuevas generaciones de militantes y activistas, se propone reconstruir esas luchas pasándole a la historia el cepillo a contrapelo. La contrahegemonía es la gran tarea del siglo XXI.

Más información sobre este libro en:http://www.oceansur.com/product/poesia-como-un-arma/

CONTENIDO

Introducción

La poesía como un arma y las razones de esta compilación

El contexto histórico de la Guerra Civil española

El alzamiento fascista y la reacción popular

Las incidencias mundiales en la guerra

El lugar de la cultura en la Guerra Civil

La contienda, el heroísmo popular y los crímenes del franquismo

Escritores y poetas bajo los bombardeos

La poesía y su difusión

Con la pluma y con el plomo

Sobre los autores y textos de esta edición

Poetas españoles

Antonio Agraz, ¡Aquí Madrid, capital de la tierra! Vengo de cuatro caminos

Rafael Alberti, Defensa de Madrid, defensa de Cataluña, A las Brigadas Internacionales, Galope, 1 de mayo en la España leal de 1938

Vicente Aleixandre, El miliciano desconocido, Oda a los niños de Madrid muertos por la metralla

Manuel Altolaguirre, ¡Alerta, los madrileños!, Madrid, 1937

Antonio Aparicio, Fusiles al frente

José Bergamín, El traidor Franco

Luis Cernuda, A un poeta muerto (F.G.L.)

León Felipe, Reparto

José García Pradas, Milicias confederales

Pedro Garfias, Los dinamiteros, Miliciano muerto, Capitán Ximeno

Juan Gil-Albert, Universidad, Lamentación

Miguel Hernández, Sentado sobre los muertos, Vientos del pueblo, Jornaleros, 1 de mayo de 1937, Llamo al toro de España

José Herrera, Petere, Cuatro batallones, Entra en Madrid

Antonio Machado ,El crimen fue en Granada, La primavera, La muerte del niño herido, A Líster, jefe en los ejércitos del Ebro, Miaja

José Moreno Villa, El hombre del momento, Frente

Emilio Prados, Ciudad sitiada, Romance del desterrado

Arturo Serrano Plaja Aquí no llora nadie, Los desterrados

Lorenzo Varela, Tengo de cantar, La flor de mayo

Poetas hispanoamericanos

María Luisa Carnelli, Puente de Vallecas

Raúl González Tuñón, Muerte del poeta, Los escombros, Ci yacet,Los niños muertos

Nicolás Guillén, Angustia tercera, La voz esperanzada

Vicente Huidobro, Pasionaria

Pablo Neruda, España pobre por culpa de los ricos, Madrid, Explico algunas cosas, Almería

César Vallejo, Masa, Redoble fúnebre a los escombros de Durango, España, aparta de mí este cáliz

Álvaro Yunque, Madrigal a las muchachas del frente popular, Espinela

Anexo

I. Sobre Federico García Lorca, Romance sonámbulo, Romance de la Guardia Civil española, La aurora

II. Ponencia colectiva

III. El poeta y el pueblo

Bibliografía ----------------

INTRODUCCIÓN: Entiendo que todo teatro, toda poesía, todo arte, ha de ser, hoy más que nunca, un arma de guerra. De guerra a todos los enemigos del cuerpo y del espíritu que nos acosan, y ahora, en estos momentos de renovación y revolución de tantos valores, más al desnudo y al peligro que nunca. Miguel Hernández, en su nota previa a Teatro en la guerra, 1937 La poesía como un arma y las razones de esta compilación

Existe una vieja y superada discusión en torno al carácter del arte y la poesía. Esta discusión, no por vieja y superada, ha dejado de tener vigencia: ¿debe la poesía ocuparse de temas coyunturales, sociales, políticos? ¿Puede abordar estas temáticas, o tiene que mantenerse «pura», al margen del devenir histórico? Decíamos que esta discusión es vieja y ya debería estar saldada. Pero la propagación constante de muchos argumentos añejos y cientos de veces refutados sigue planteando la necesidad de dar respuesta. Quienes afirman que la poesía debe mantenerse indiferente a los mal llamados temas sociales (todos lo son de algún modo), excluyen con arbitrariedad un tema que es tan propio del hombre como el amor o el deseo de trascendencia: la lucha cotidiana. Para los cultores de la «pureza » en la poesía y en los peldaños más altos del mundo de las letras, la lucha social, lo habitual, resultan temas forzados y artificiales. Existe una visión estereotipada de la poesía que la define como un lenguaje hermético, inaccesible, referido solo a temas metafísicos... Ante esta postura podemos preguntar: ¿por qué algo tan humano como la lucha por la justicia debe permanecer al margen de lo poético? ¿No hay poesía en los cantos heroicos, allá por el origen de las letras, cuando los pueblos forjaron su identidad en una historia y un proyecto comunes? ¿La épica no es poesía? Cabe agregar a estas preguntas, con especial interés para quienes creen que la poesía y la vida deben marchar divorciadas, si lo que realmente les resulta irritante es la relación entre poesía y vida cotidiana. Quizás sea eso, o quizás, el hecho de que esa poesía muchas veces descalificada por la Academia sea portadora de una mirada histórica desde abajo, con una óptica plebeya y no oficial, visión contraria a la que nutría las antiguas épicas.

Para elaborar la presente antología partimos de la noción elemental de que la poesía, en tanto que actividad humana, tiene sus especificidades: es un modo particular de uso del lenguaje que aspira a una alta valoración estética. Sí, pero nunca deja de ser una actividad humana, de ser palabra, comunicación. Por lo tanto, no permanece al margen de la historia ni del devenir de la sociedad, como tampoco al margen de la evolución específica de su material: el lenguaje. Es decir, que ambos planos forman parte de la composición de la poesía: lo específico, relacionado con el campo del lenguaje; lo general, relativo a su carácter de actividad humana y social.

En esta selección se hallan reunidos poetas que pusieron su pluma al servicio de la vida: contra el fascismo, por la defensa de la causa popular, y en muchos casos, por la revolución. La palabra, y la poesía en este caso, son devueltas a manos del pueblo. Allí los poetas cantan, a veces con urgencia, a veces con más refinamiento, los problemas acuciantes en tiempos de guerra. Cantan para exaltar al héroe popular (individual o colectivo), para denunciar una injusticia, para lamentarse ante el crimen enemigo o por la ejemplaridad de una gesta del propio bando. Se trata de un ejemplo profundamente visible en el que la palabra poética se ve urgida a tomar partido. Pero aclaramos: la palabra y la poesía, se sepa o no, nunca son ajenas a lo social, nunca son neutrales, siempre encarnan una evaluación ideológica. Incluso cuando callan, incluso por cuanto omiten.

Por lo tanto, y siguiendo al poeta revolucionario Miguel Hernández, nutre esta compilación la idea de que la poesía es un arma. Y estos poetas la han usado en defensa del pueblo.

El contexto histórico de la Guerra Civil española. Durante el período que abarca desde julio de 1936 hasta abril de 1939, se desarrolló en territorio ibérico lo que se denominó Guerra Civil española. Esta contienda armada se inició con un alzamiento militar fascista en contra del Gobierno legítimo elegido por el pueblo. Francisco Franco, militar español que se desempeñaba en Islas Canarias, fue uno de los líderes del golpe de Estado contra el Gobierno republicano. España se hallaba entonces en proceso de cambio: un Gobierno compuesto por diversos sectores, entre los que se encontraban socialistas y comunistas, había accedido al poder mediante la conformación de un Frente Popular. Este frente fue el ganador de las elecciones disputadas en febrero de 1936, donde había vencido a una coalición de derecha por casi un millón de votos. En tal situación se encontraba España en 1936, inmersa en importantes reformas que apuntaban a revertir, en parte, la sumamente injusta y desproporcionada tenencia de la tierra que sólo beneficiaba a un puñado de propietarios; combatir el atraso y el oscurantismo que la Iglesia Católica venía propagando de forma milenaria; brindar la enseñanza a su población, en la cual más de un tercio de los adultos no sabían leer ni escribir. Estos intentos de cambio se producían en un país que había experimentado algunas reformas a favor del pueblo durante 1931-1933, con la proclamación de la Segunda República, durante el llamado «bienio reformador». Y en esa misma España, durante 1933-1936, un Gobierno derechista había dado marcha atrás con las conquistas del período anterior, y desatado una cruenta represión hacia el pueblo. Además, todo esto se insertaba en un contexto mundial que, por un lado, asistía al ascenso de la primera revolución triunfante de la clase obrera en la historia: la Revolución Rusa (1917), pero por otro lado, mostraba cómo las clases poseedoras y privilegiadas se preparaban para aplastar con violencia cualquier nuevo avance de las clases postergadas: en Alemania se auspiciaba al Partido Nacionalsocialista en 1920, y en Italia se creaba el Partido Nacional Fascista en 1922, como herramientas para combatir al pueblo y sus corrientes revolucionarias.

El alzamiento fascista y la reacción popular

Así se enmarcó la guerra que se inició en España el 18 de julio de 1936 con un alzamiento que tenía apoyo intelectual, económico y militar del fascismo y el nazismo ya en el poder en sus países de origen. Fue expresión de la lucha mundial entre el avance de la clase trabajadora y la reacción más virulenta de las clases propietarias: los regímenes dictatoriales de extrema derecha. La variante ibérica del nazismo alemán y del fascismo italiano la representó en gran medida el falangismo español. Por algo de mérito propio y por algo de azar, Francisco Franco fue el máximo líder de este movimiento derechista.

En el momento de producirse el golpe, es el pueblo español el que muestra decisión para la resistencia. El heterogéneo y caviloso Gobierno republicano no se decidía a convocar a las masas altamente movilizadas con que contaba para combatir a la derecha y su sedición. Pero las organizaciones populares, anarquistas, socialistas y comunistas de distintas vertientes, tomaron en sus manos su defensa y la profundización de sus conquistas contra los enemigos que avanzaban. Aun en ostensible inferioridad técnica y de armamentos, el pueblo y sus dirigentes conformaron las milicias para enfrentarse militarmente a los golpistas. Aunque al principio estaba temeroso de ser desbordado por los obreros y sus organizaciones, el Gobierno republicano pronto debió reconocer a estas milicias y les tuvo que brindar armas y su reconocimiento. Era la Guerra Civil, el punto más álgido de la lucha de clases que, como sintetizaron Gramsci y muchos otros teóricos del marxismo, no puede dirimirse sino en el plano político-militar.

Las incidencias mundiales en la guerra

Ante el escenario del conflicto español, el mundo miraba expectante los resultados. Italia y Alemania apostaban por la expansión de sus aliados falangistas en la lucha contra lo que para ellos era el «peligro rojo». Su apuesta se cristalizó en la intervención de la aviación alemana, que trasladó a España a catorce mil soldados de Franco varados en Marruecos en el momento de la invasión golpista del mes de julio, y que realizó infinidad de bombardeos a su favor; se materializó también en el suministro de treinta mil cuadros militares alemanes para el combate e instrucción de los facciosos, incluida la nefasta Legión Cóndor; en el aporte de ciento veinte mil soldados italianos; en la llegada permanente de armamentos, tanques, municiones y empréstitos. Además de estos aliados, los autodenominados «nacionales» contaron con la ayuda que provenía desde Portugal, donde la dictadura de Salazar brindaba un claro apoyo logístico, o la que emanaba del Vaticano, que en 1937, y faltando dos años aún para que terminase la guerra, ya reconocía ante el mundo como Gobierno legítimo de España al de los militares golpistas.

Por su parte, el heterogéneo bando «republicano», que contaba entre sus filas con liberales y burgueses antifascistas y con anarquistas, comunistas y socialistas de distintas corrientes, también recibió ayuda. En menor volumen que los fascistas, los Gobiernos de México y la Unión Soviética brindaron una imprescindible asistencia material, económica y militar, entre la que cabe destacar la presencia de tres mil cuadros militares soviéticos. Pero fue la ayuda de los pueblos del mundo la que demostró en qué medida el destino de toda la clase obrera se jugaba en ese conflicto. La asistencia de las organizaciones de trabajadores de todo el planeta no se hizo esperar. Con gran sacrificio llegaron a España por diversos medios donaciones en ropa, dinero y alimentos. Y lo más importante: cuarenta mil voluntarios que fueron a dar su vida combatiendo contra el fascismo en las denominadas Brigadas Internacionales. Este hecho de coraje y solidaridad de pueblo a pueblo quedó reflejado en centenares de poemas y canciones en homenaje a esos héroes anónimos que, en las brigadas, dejaron su vida por la causa revolucionaria.

En cuanto a los Gobiernos de Inglaterra y Francia, las llamadas potencias «democráticas», se declararon neutrales en la disputa desde el Comité de no Intervención. Pero esa neutralidad se parecía mucho al apoyo tácito hacia el nazi-fascismo: mientras desde el citado comité se impelía a la Unión Soviética a morigerar su ayuda a la República, se hacía la vista gorda ante el desembozado apoyo de Italia y Alemania a los golpistas.

El lugar de la cultura en la Guerra Civil

Para quienes defendían la causa popular, el papel de la cultura en la Guerra Civil española fue trascendental, no sólo como herramienta para el combate, sino como parte de una concepción de ser humano diametralmente opuesta a la de los enemigos. Ya con la Segunda República se había iniciado en España un conjunto de medidas para democratizar el acceso al conocimiento y a las producciones artísticas y científicas. Las Misiones Pedagógicas, emprendimiento llevado a cabo desde 1931, habían permitido acercar piezas de la cultura universal y española a los campesinos y trabajadores de distintas regiones postergadas de la Península. En estas tareas participaron docentes, artistas e intelectuales, entre los que se encontraron Antonio Machado y Miguel Hernández, por citar solo a dos figuras. De la mano de estas tareas surgieron grupos como La Barraca, que difundió de manera renovada el teatro clásico español por distintos pueblos. Allí participó como director el ilustre poeta granadino Federico García Lorca, uno de los primeros intelectuales asesinados por el franquismo.

Con el triunfo del Frente Popular trataba de imponerse la concepción de que un ser humano debía tener pleno desarrollo de sus capacidades, y que el acceso a la cultura universal era un derecho. Esas nociones alimentaron la política cultural que aun durante los peores momentos de la contienda jamás dejó de tener como preocupación la elevación intelectual del pueblo y de los combatientes. En las trincheras y sus alrededores había múltiples actividades educativas para los momentos en que no se peleaba en el frente: representación de obras teatrales, recitado de poemas, trabajo en aulas para alfabetizar a quienes lo necesitasen, creación de bibliotecas, confección de periódicos locales. Grupos como «Teatro para el Frente», o el dirigido por María Teresa León, «Las Guerrillas del Teatro», tuvieron una notable importancia en la democratización de la cultura durante todo el conflicto. «Guerra al analfabetismo. El gobierno antifascista ha presupuestado 10 millones de pesetas para combatirlo», dice un afiche que el Ministerio de Instrucción Pública y la U.G.T. (Central Sindical de los socialistas) difundían en 1937. Así, en el bando popular se luchaba en dos frentes paralelos: contra el fascismo y contra la postergación cultural, herencia del influjo oscurantista sobre España.

La contienda, el heroísmo popular y los crímenes del franquismo

|

|

|

Primer

Primer

Anterior

2 a 15 de 15

Siguiente

Anterior

2 a 15 de 15

Siguiente

Último

Último

|

|

|

| Sobre César Vallejo |

César Vallejo César Vallejo

Peruano

1892 - 1938

César Abraham Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco, en la zona andina norte del Perú, en el seno de una familia con raíces españolas e indígenas. Sus padres, Francisco de Paula Vallejo Benitez y María de los Santos Mendoza Gurrionero, querían dedicarlo al sacerdocio, lo que él en su primera infancia aceptó de buena gana; de ahí las referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros poemas. Fue el menor de once hermanos.

En 1910 se matricula en la facultad de Letras de la Universidad de Trujillo pero se retira por carencias económicas. Participa con los trabajadores de las minas, lo que recuerda más adelante en su novela El tungsteno. Trabaja como profesor a fin de costearse sus estudios que culmina en 1915 con su tesis "El romanticismo en la poesía castellana".

Por esos año recibió el estímulo de la “bohemia trujillana” (formada por periodistas, escritores y políticos rebeldes) y publicó sus primeros poemas. Conoce a Zoila Rosa Cuadra, pero el romance duró poco.

En 1917, se traslada a Lima donde aparece su primer libro, Los heraldos negros (impreso en 1918), un ejemplo del posmodernismo. El poeta toca la angustia existencial, la culpa personal y el dolor. Se vendieron relativamente pocos ejemplares, pero el libro fue bien recibido por la crítica.

Su madre murió en 1920 y al volver a su pueblo natal es encarcelado durante 105 días, acusado de haber participado en disturbios. En la cárcel escribe la mayoría de los poemas de Trilce, obra fundamental en la renovación del lenguaje poético hispanoamericano, pues en ella Vallejo se aparta de los modelos tradicionales que había seguido, incorporando novedades de la vanguardia: inventa palabras, emplea la escritura automática y otras técnicas utilizadas por los movimientos "dada" y "suprarrealista".

Al año siguiente parte para París, donde permanecerá (con viajes a la Unión Soviética, España y otros países europeos) hasta el fin de sus días. Sus ingresos siempre fueron insuficientes y provenían del periodismo. Escribía artículos para las revistas Variedades, Amauta y Mundial y como corresponsal oficial del diario El comercio.

Hacia 1927 profundiza sus estudios sobre marxismo. Escribe piezas teatrales, relatos y ensayos de intención propagandística. En 1930 el gobierno español le concede una beca para escritores. Sigue de cerca la Guerra Civil y escribe su poema más político: España, aparta de mí este cáliz. Toda la obra poética concebida en París, aparecería póstumamente con el título Poemas humanos (1939). En esta producción intenta incorporar elementos históricos y de la realidad (peruana, europea, universal) con los que quiere manifestar la lucha de los hombres por la justicia y la solidaridad social.

En 1934 se casa con Georgette Phillipart. Se adhiere al Partido Comunista del Perú fundado por Mariátegui. En 1937 Vallejo y Neruda fundan el “grupo hispanoamericano de ayuda a España”.

En 1938 es profesor de Lengua y Literatura. Sufre de agotamiento físico. Es internado por una enfermedad desconocida y fallece el 15 de abril. |

| .:Ver más sobre César Vallejo |

| |

| .: Obras de César Vallejo |

| 1918 Los heraldos negros |

| 1922 Trilce |

| 1923 Escalas Melografiadas |

| 1923 Fabla Salvaje |

| 1937 España, aparta de mí este cáliz |

| 1939 Poemas humanos |

| |

| .: Textos para leer de César Vallejo |

| Ausente (Poesía) |

| Capitulación (Poesía) |

| Masa (Poesía) |

|

|

|

|

|

|

|

Masa

César Vallejo

Al fin de la batalla,

y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre

y le dijo: "¡No mueras, te amo tanto!"

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Se le acercaron dos y repitiéronle:

"¡No nos dejes! ¡Valor! ¡Vuelve a la vida!"

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Acudieron a él veinte, cien, mil, quinientos mil,

clamando "¡Tanto amor y no poder nada contra la muerte!"

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Le rodearon millones de individuos,

con un ruego común: "¡Quédate hermano!"

Pero el cadáver ¡ay! siguió muriendo.

Entonces, todos lo hombres de la tierra

le rodearon; les vio el cadáver triste, emocionado;

incorporóse lentamente,

abrazó al primer hombre; echóse a andar...

César Vallejo

España, aparta de mí este cáliz (1937)

|

|

|

|

|

|

Los que me gustan: Antonio Machado, Miguel Hernández, León Felipe y García Lorca....

todos los momentos históricos y revolucionarios paren a sus poetas..

|

|

|

|

|

Se me pasaba por alto el gran César Vallejo y de los nuestros Pablo Neruda, grande entre los grandes, Mario Benedetti..son tántos que han aportado su letra para enaltecer las luchas de los pueblos

|

|

|

|

|

Gracias Rubén ya anoté el enlace, visité el sitio y está rebueno

|

|

|

|

|

Gracias Nobo por acompañarme .... en tí y en otros compañeros revolucinarios pienso cuando copio o escribo algo que nos ayude a comprender cuan grande y buena es la causa de los pueblos por su liberación , por la obtención de su dignificación .- Ru .- |

|

|

|

|

|

A las Brigadas Internacionales

Rafael Alberti

Venís desde muy lejos... Mas esta lejanía

¿qué es para vuestra sangre que canta sin fronteras?

La necesaria muerte os nombra cada día,

no importa en qué ciudades, campos o carreteras.

De este país, del otro, del grande, del pequeño,

del que apenas si al mapa da un color desvaído,

con las mismas raíces que tiene un mismo sueño,

sencillamente anónimos y hablando habéis venido.

No conocéis siquiera ni el color de los muros

que vuestro infranqueable compromiso amuralla.

La tierra que os entierra la defendéis seguros,

a tiros con la muerte vestida de batalla.

Quedad, que así lo quieren los árboles, los llanos,

las mínimas partículas de la luz que reanima

un solo sentimiento que el mar sacude: ¡Hermanos!

Madrid con vuestro nombre se agranda y se ilumina.

Madrid, diciembre de 1936.

|

|

|

|

|

|

ODA A LOS NIÑOS DE MADRID MUERTOS POR LA METRALLA

Vicente Aleixandre

Se ven pobres mujeres que corren en las calles

como bultos o espanto entre la niebla.

Las casas contraídas,

las casas rotas, salpicadas de sangre:

las habitaciones donde un grito quedó temblando,

donde la nada estalló de repente,

polvo lívido de paredes flotantes, asoman su fantasma pasado por la muerte.

Son las oscuras casas donde murieron niños.

Miradlas. Como gajos

se abrieron en la noche bajo la luz terrible.

Niños dormían, blancos en su oscuro.

Niños nacidos con rumor a vida.

Niños o blandos cuerpos ofrecidos

que, callados los vientos, descansaban.

Las mujeres corrieron.

Por las ventanas salpicó la sangre.

¿Quién vio, quién vio un bracito

salir roto en la noche

con la luz de sangre o estrella apuñalada?

¿Quién vio la sangre niña

en mil gotas gritando:

¡crimen, crimen!,

alzada hasta los cielos

como un puñito inmenso, clamoroso?

Rostros pequeños, las mejillas, los pechos,

El inocente vientr que respira:

La metralla los busca,

La metralla, la súbita serpiente,

Muerte estrellada para su martirio.

Ríos de niños muertos van buscando

Un destino final, un mundo alto.

Bajo la luz de la luna se vieron

Las hediondas aves de la muerte;

Aviones, motores, buitres oscuros cuyo plumaje encierra

La destrucción de la carne que late,

La horrible muerte a pedazos que palpitan

Y esta voz de las las víctimas

Rota por las gargantas, que irrumpe en la ciudad como un

gemido.

Todos la oímos.

los niños han gritado.

Su voz está sonando.

¿No ois? Suena en lo oscuro.

Suena en la luz. Suena en las calles.

Todas las casas gritan.

Pasais, y de esa ventana rota sale un grito de muerte.

Seguís. De ese hueco sin puerta

Sale una sangre y grita.

Las ventanas, las puertas, las torres, los tejados

Gritan, gritan. Son niños que murieron.

Por la ciudad gritando,

un río pasa: un río clamoroso de dolor que no acaba.

No lo mireis; sentidlo.

Pequeños corazones, pechos difuntos, caritas destrozadas.

No los miréis; oídlos.

Por la ciudad un río de dolor grita y convoca.

Sube y sube y nos llama.

La ciudad anegada se alza por los tejados y alza un brazo

terrible.

Un solo brazo. Mutilación heroica de la ciudad o su pecho.

Un puño clamoroso, rojo de sangre libre,

que la ciudad esgrime, iracunda y dispara.

|

|

|

|

|

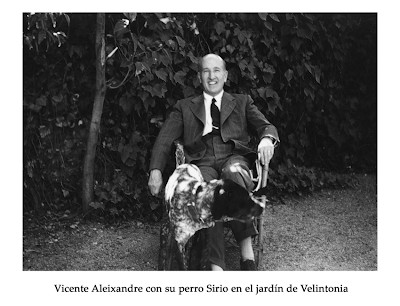

POEMAS DE VICENTE ALEIXANDRE

Nació en Sevilla en 1898 y murió en Madrid en 1984. Su infancia transcurrió en Andalucía hasta su traslado a la capital de España, donde realizó estudios de Derecho y Comercio. En 1935 recibió el Premio Nacional de Literatura por su obra La destrucción o el amor. Acabada la guerra y pese a pertenecer al bando republicano -debido Al padecimiento de una larga enfermedad- tuvo que permanecer en España, ejerciendo un importante magisterio privado con lo más destacado de la joven poesía de la postguerra (en la famosa calle Velintonia, hoy rebautizada como Vicente Aleixandre). En 1949 ingresó a la Real Academia Española de la Lengua. En 1977, su obra es reconocida con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose en el cuarto autor peninsular en obtenerlo. Sus obras más destacadas en el género poético son: Ámbito (1928), Espadas como labios (1932), La destrucción o el amor (1935), Sombra del paraíso (1944) Nacimiento último (1953) Poesías completas (1960), En un vasto dominio (1962), Poemas de la consumación (1969, Premio de la Crítica) y Antología total (1976). Sus memorias han sido editadas bajo el título de Los encuentros, en 1958.

EL MILICIANO DESCONOCIDO Frente de Madrid

No me preguntéis su nombre.Le tenéis ahí en el frente,por las orillas del río:toda la ciudad lo tiene.Cada mañana se alza,cuando la aurora lo envuelvecon un resplandor de viday otro resplandor de muerte.Cada mañana se alza,como un acero se yergue,y donde pone sus ojosuna luz mortal esplende.No me preguntéis su nombre,que no habrá quien lo recuerde.Cada día se levantacon la aurora o el poniente,salta, empuña, avanza, arrolla,mata, pasa, vuela, vence;donde se planta allí queda;como la roca, no cede;aplasta como montañay como la flecha, hiere.Madrid entero lo adivina;Madrid late por sus sienes;sus pulsos vibran hirviendode hermosa sangre caliente,y en su corazón rugiendocantan millones de seres.No sé quién fue, quién ha sido:¡toda la ciudad lo tiene!¡Madrid, a su espalda, le alienta,Madrid entero lo sostiene!¡Un cuerpo, un alma, una vidacomo un gigante se yerguena las puertas del Madriddel miliciano valiente!¿Es alto, rubio, delgado?¿Moreno, apretado, fuerte?Es como todos. ¡Es todos!¿Su nombre? Su nombre ruedesobre el estrépito ronco,ruede vivo entre la muerte;ruede como una flor viva,siempreviva para siempre.Se llama Andrés o Francisco,se llama Pedro Gutiérrez,Luis o Juan, Manuel Ricardo,José, Lorenzo, Vicente...Pero no. ¡Se llama sóloPueblo Invicto para siempre!

|

|

|

|

|

El crimen fue en Granada

Por Antonio Machado

I

EL CRIMEN

Se le vio, caminando entre fusiles,

por una calle larga,

salir al campo frío,

aún con estrellas, de la madrugada.

Mataron a Federico

cuando la luz asomaba.

El pelotón de verdugos

no osó mirarle la cara.

Todos cerraron los ojos;

rezaron: ¡ni Dios te salva!

Muerto cayó Federico.

-sangre en la frente y plomo en las entrañas-.

...Que fue en Granada el crimen

sabed -¡pobre Granada!-, en su Granada...

II

EL POETA Y LA MUERTE

Se le vio caminar solo con Ella,

sin miedo a su guadaña.

Ya el sol en torre y torre; los martillos

en yunque - yunque y yunque de las fraguas.

Hablaba Federico,

requebrando a la muerte. Ella escuchaba.

"Porque ayer en mi verso, compañera,

sonaba el golpe de tus secas palmas,

y diste el hielo a mi cantar, y el filo

a mi tragedia de tu hoz de plata,

te cantaré la carne que no tienes,

los ojos que te faltan,

tus cabellos que el viento sacudía,

los rojos labios donde te besaban...

Hoy como ayer, gitana, muerte mía,

qué bien contigo a solas,

por estos aires de Granada, ¡mi Granada!"

III

Se le vio caminar..

Labrad, amigos,

de piedra y sueño, en el Alhambra,

un túmulo al poeta,

sobre una fuente donde llore el agua,

y eternamente diga:

el crimen fue en Granada, ¡en su Granada!

|

|

|

|

|

EDITORIALES REPUBLICANAS ESPAÑOLAS EN MEXICO .-

I. La propuesta continuadora de la editorial Séneca

La primera casa editora del exilio establecida en México, Séneca, ha merecido varios asedios interpretativos, donde se la ha historiado parcialmente, llegando a armarse, incluso, su catálogo677. Falta, no obstante, un estudio más detenido de su línea editorial, realizado a partir de su afán de continuar la cultura española, segada en la Península por la expatriación de un buen número de sus intelectuales. —385→ Finalidad ésta que -si bien subyace en otras muchas editoriales impulsadas por el exilio- aquí se perfila como la primordial, habida cuenta de sus orígenes, iniciadores y de su financiamiento exclusivamente españoles.

La editorial Séneca -nombre muy evocador que nos sugiere resignación y, al tiempo, lucha, humanismo, pueblo, desarraigo, soledad; en fin: España678- se constituyó en la Ciudad de México el 12 de enero de 1940 bajo la dirección literaria y artística de José Bergamín. Ligada a la Junta de Cultura Española, a cuyo frente se encontraba el mismo escritor, pretendía, como ésta, «favorecer el natural desarrollo» de la cultura propia679, colaborando en la difusión de las obras contemporáneas o clásicas de los españoles y publicando, a su vez, textos europeos o americanos que garantizasen la universalización de aquélla.

Subyacía en este propósito, obviamente, la idea del retorno y, claro está, una resistencia que trascendía lo estrictamente cultural y adquiría una decidida posición política en defensa de la República. No podía defender otra cosa quien había sido presidente de la Alianza de Intelectuales Antifascistas, José Bergamín: para él, como para sus compañeros, España -la verdadera España, como se encargarán de reiterar en los más diversos textos- estaba con los desterrados. De ahí que Séneca debiera hacer presente la tradición española de la Libertad y la Justicia reviviendo, en primer lugar, a todos los autores sobre los que la dictadura franquista había emprendido su santa cruzada680 y que no eran sino los inspiradores de la humanista vocación republicana.

En líneas precedentes hemos apuntado ya algunos rasgos iniciales de este sello: —386→ la heterogeneidad de su catálogo y el afán de combinar nuevos títulos con los clásicos. Revisemos ahora con más detenimiento su catálogo para concluir los alcances de esta voluntad continuadora.

La primera de sus colecciones, Laberinto, pretendía ofrecer, a través de la relectura de los clásicos y la reflexión de los contemporáneos, un camino clarificador que permitiera deshacer la incertidumbre y la desorientación -el laberinto, en puridad- del hombre enfrentado a un momento histórico extremadamente complejo y, aparentemente, falto de salidas. Con la «guerra de liberación» perdida y una conflagración mundial en ciernes, se consideraba que tan sólo las palabras revividas de El Quijote o Antonio Machado (ambos símbolos y, a la vez, guías del desterrado), la relectura de los pensadores de habla española contemporáneos o la voz de los nuevos poetas españoles e hispanoamericanos podrían mudar la desesperación en esperanzada búsqueda. La inclusión de estos autores americanos resultaba, asimismo, coherente con las líneas directoras de la editorial: evidencia no solamente la necesidad de apertura al nuevo medio intelectual inherente a cualquier destierro, sino, ante todo, la convicción de que la cultura española contenía en sí visos de universalidad y compartía los mismos anhelos de justicia e igualdad vigentes en las repúblicas hispanoamericanas, a las que la España republicana se sentía unida en una compartida comunidad de cultura.

Árbol es otra de las colecciones de nombre muy significativo y viene a ampliar -tal como apunta el propio Bergamín- «en su misma dirección y sentido, a la colección Laberinto»681. A partir de la evocación de una metáfora recurrente en los años iniciales del destierro (el exiliado es un árbol trasplantado), se crea «una especie de laberinto vivo»682 donde alternan obras de poesía, narrativa y filosofía, clásicas y contemporáneas, españolas y americanas. A pesar de que -muy al estilo de Bergamín- no llegaron a editarse todas las obras prometidas, en Árbol se editó un poemario tan significativo, y no menos polémico, como Poeta en Nueva York de Federico García Lorca, escritor éste convertido en una suerte de emblema republicano cuya edición constituía un acto más de resistencia. Aquí aparecieron también La arboleda perdida, de Rafael Alberti; una nueva edición ampliada de La realidad —387→ y el deseo, de Luis Cernuda; Disparadero español, del propio Bergamín, y un estudio sobre un poeta de honda resonancia en la obra lorquiana: Walt Whitman.

Junto a las voces del destierro y una antología compilada por García Bacca, Filosofía de la ciencia, de la misma colección Árbol, se reeditaron varios textos clásicos bajo el nombre genérico de Primavera y Flor, que retomaba el nombre de la homónima colección de preguerra nacida al amparo de la editorial Signo683. En México, de nuevo de la mano de quien había sido, junto a Dámaso Alonso, su director en España -Pedro Salinas-, aparecieron una antología de la Introducción al símbolo de la fe, de Fray Luis de Granada, Baraja de crónicas castellanas y las Poesías líricas de Gil Vicente. Estos últimos libros se inscribían dentro de una corriente revalorizadora de lo popular que había guiado muchos de los trabajos filológicos españoles de preguerra. Después de las experiencias compartidas con el «pueblo» durante la República y, especialmente, la guerra civil, esta valorización se había convertido en necesidad hondamente sentida del intelectual republicano en el exilio.

Otras tres colecciones se incluyeron en Séneca: Lucero, Estela y El clavo ardiendo. La primera se propuso editar «los libros de más vivacidad literaria, histórica y política. Aquellos que expresan más directamente nuestra vida contemporánea», con la finalidad de presentar «una luminosa pulsación del tiempo presente, verdaderamente anunciadora del día, como la del lucero del alba»684. Se incluyeron, fundamentalmente, libros destinados a reflexionar en torno al «problema español», desde las más variadas perspectivas: varios ensayos del propio Bergamín o su maestro Unamuno, textos de crítica literaria (aquí se publicó Literatura española siglo XX de Pedro Salinas), y estudios históricos como el de Julio Álvarez Vayo, La guerra empezó en España (Lucha por la libertad) o Espejo de alevosías (Inglaterra en España) de Eleuthére Dzelepy. Paralelamente, hallamos las más tempranas propuestas poéticas y narrativas del exilio español: José Herrera Petere, por ejemplo, saca a la luz su novela de la guerra civil: Niebla de cuernos; Josep Carner reedita su fundamental poema Nabí, y Emilio Prados, Memoria del olvido.

La ciencia española, que había producido tan importantes frutos en las primeras décadas del siglo XX, no podía olvidarse en una editorial que promovía la difusión de la cultura en todos sus campos. De ahí la inclusión, en Séneca, de la colección Estela, que ofreció tratados de divulgación científica escritos, en buena parte, por miembros de la Junta de Cultura Española. El afán pedagógico republicano encuentra, en estos libros, un fructífero campo de realización a través de la larga lista de textos que exponen, de forma amena y sencilla, los avances de los más variados campos: medicina, astronomía, física, biología, geografía, matemática, psicología, etcétera.

—388→

Finalmente, hemos de referirnos a la colección El clavo ardiendo, cuya denominación no aparecía en el catálogo inicial, pero bajo la cual se publicaron, a partir de 1942, obras clásicas del humanismo occidental, de breve extensión, dirigidas a la reflexión, casi necesariamente polémica. Gide, Rimbaud, Heidegger, Hölderlin, Kierkegaard, Blake, Novalis o Pascal, son traducidos tanto por españoles como por mexicanos, ofreciendo un amplio abanico del pensamiento contemporáneo685. Junto a ellos, aparecen los españoles Francisco de Aldana y Gustavo Adolfo Bécquer, de quien se reeditan las Cartas literarias a una mujer. Justo es recordar -puesto que explica la presencia becqueriana en este catálogo editorial- la reivindicación del poeta decimonónico realizada en los años anteriores a la guerra civil, a partir de la cual Bécquer dejó de ser un romántico trasnochado para convertirse en voz que abogaba por la libertad, del pueblo en general y del individuo en particular.

Obviamente, podría abordarse el estudio de Séneca desde muchos otros ángulos: la controvertida dirección de Bergamín -inicio de varias polémicas que pueden rastrearse en las revistas mexicanas de la época-, las similitudes con los precedentes proyectos editoriales del escritor, los problemas internos que condujeron a su final, la personalidad de sus distintos impulsores, entre ellos José María Gallegos Rocafull... Pero, en estos comentarios, pretendíamos tan sólo destacar el sentido primero de su línea editorial que -tal como hemos ido mostrando- podría resumirse en el término continuidad. Continuidad con una tradición y, al tiempo, continuidad de una cultura que, a pesar de la negación que se hacía de ella en la Península, seguía más allá de sus fronteras políticas reafirmándose a través de las primeras (y muchas de ellas, excelentes) creaciones del destierro.

II. Biblioteca Catalana o la subsistencia cultural

También continuidad y, más aún, subsistencia encontramos en la génesis de la Biblioteca Catalana que dirigía Bartomeu Costa-Amic en la Ciudad de México; una subsistencia que implicó, sin ninguna duda, un esfuerzo considerable del editor y sus colaboradores más cercanos como Joan Vila y Joan Sales686; esfuerzo importante si tenemos en cuenta que nació en un país de cultura lingüística distinta y se dirigió, de entrada, a un público proporcionalmente muy escaso687. Estas limitaciones, —389→ a pesar de todo, no impidieron que Biblioteca Catalana se convirtiera, durante años y conjuntamente con otras empresas dirigidas por catalanes como Avel·lí Artís o Fidel Miró, en la única posibilidad de presentar a Catalunya como un país con una historia y una cultura propias a través, fundamentalmente, de la reedición de obras importantes de su tradición; obras que -a juicio de autores tan destacados como Joan Sales- ayudarían al escritor catalán a reconocerse, haciendo que éste -cuanto más novel e inexperimentado fuera- trabajara con rigor y seguridad, huyendo de la «carrinclonería» o del folklorismo. En este sentido, el mantenimiento de la tradición se configura como rechazo y, a la vez, afirmación. Afirmación de vida, de comunidad y de pervivencia a pesar de los obstáculos del destierro; rechazo contra el exilio inmóvil y el franquismo castrante, que podían hacer olvidar el valor intrínseco de la cultura catalana, reduciéndola a su mera supervivencia lingüística. Tal como afirmaba, en su tono habitual, Ferran de Pol: «L'editor Bartomeu Costa-Amic acaba de publicar tres obres antològiques d'una patent oportunitat. En primer lloc, vénen a recordar als catalans exiliats que no tot són poetes i prosistes de flor natural, viola i copa artística en la nostra literatura -cosa que, si per a molts resultarà sobrera, no deixarà de fer bé a d'altres»688.

De igual modo, la Biblioteca Catalana propició -aunque las limitaciones fueran, verdaderamente, insalvables- la continuación de la brillante labor cultural emprendida en Catalunya durante los años previos a la guerra civil, favoreciendo la difusión de aquellos experimentados autores que seguían escribiendo en una lengua perseguida tenazmente por el franquismo, y la de otros escritores que tuvieron en el exilio su definitivo proceso creativo -caso de Agustí Bartra- e, incluso, el canal de expresión de quienes daban sus originales, a veces un tanto testimonialmente, por vez primera a la imprenta. Biblioteca Catalana, pues, como otros sellos de igual propósito u otras iniciativas del propio Costa-Amic, sirvió de compensación de ese doble exilio que implicaba, además del destierro político, la negación de la comunidad catalana689.

No puede pasarse por alto, aunque en realidad éste no fue nunca el propósito primordial de Costa, su labor como promotor de traducciones inéditas al catalán. Las traducciones, si bien son importantes en cualquier mercado normalizado, todavía —390→ tienen mayor importancia en el exilio a causa de la estricta censura del libro en catalán existente en la Península: éstas fueron las que imprimieron un talante más universalista a las nuevas generaciones del destierro, mostrando caminos renovadores y reforzando una lengua literaria de calidad, producto, en buena parte, de las excelentes traducciones de hombres como Josep Carner o Ferran de Pol.

Impulsada en 1942 por Bartolomé Costa-Amic gracias a una ayuda económica de 1.000 pesos del entonces presidente del Orfeó Català de Mèxic, Enrique Botey, resultó ser, con el tiempo, la más productiva de las editoriales catalanas creadas en México, llegando a editar casi una cincuentena de títulos. Costa parecía no acobardarse ante las dificultades prácticas que le supondría el impulso de este sello en catalán -«Cuando quise empezar a publicar en catalán, fui a ver imprentas de México pero nadie tenía los signos para hacer las cosas en este idioma, quizás tenían alguno pero muy poca cosa. Entonces yo tenía unos amigos con los cuales estuve en Nueva York cuando iba de regreso a Barcelona por lo de la cosa de Trotsky, ellos eran los dirigentes del Sindicato Dress Makers, donde hice un mitin en el 37, de regreso a España; ellos tenían muchas facilidades para publicar. Entonces les mandé una carta urgente diciendo que necesitábamos ciertos tipos para linotipo. Y a los ocho días o nueve recibí todas las matrices para publicar en catalán»690-, y tampoco se amedrentó ante la previsible escasa recepción de sus libros dentro de la cada vez más acomodada comunidad catalana, asumiendo las pérdidas económicas que podía causarle su nuevo proyecto editorial691. De ahí que durante más de veinte años -en 1962 aparece la última obra editada bajo el sello de Biblioteca Catalana (Tres, de Rafael Tasis)- publicara libros en catalán, con una progresión realmente asombrosa durante los primeros años: en julio de 1945 la Biblioteca Catalana ya llevaba editados dieciocho títulos; en abril de 1947, ya eran veinticinco los libros impresos692.

La mayor parte de los textos salieron bajo el rubro de las siguientes colecciones: Biblioteca Catalana, Clàssics Catalans, La Nostra llengua, Petites Antologies, —391→ Antologies poètiques mínimes -donde aparecieron selecciones de Joan Maragall, Joan Alcover, Josep Carner, Josep M. Guasch, Teodor Llorente y Joan Salvat-Papasseit693-, Documents, Monografies d'Art (dentro de la cual se editó el tan cuidado libro de Pompeu Audivert, Gravat català al boix694) y Temas Ibéricos -esta última dirigida a difundir la realidad catalana entre el público de habla española; aspecto éste fundamental para un hombre que ha mantenido su catalanidad, implicándose de manera decisiva en la vida mexicana695.

La tradición, en los términos que hemos expuesto anteriormente, define a los títulos englobados bajo estos nombres genéricos. Tradición, en cuanto Costa-Amic reitera su afán de mantenimiento cultural y, por ende, de resistencia política reimprimiendo obras como el Diccionari ortogràfic abreujat y Les principals faltes de gramàtica del normalizador del catalán, Pompeu Fabra, con el propósito de incentivar el uso de la lengua y, aún, su aprendizaje por parte de las nuevas generaciones -propósito pedagógico éste que subyace también en otra colección, Els infants catalans a Mèxic, la cual ofreció cuentos en catalán inéditos, destinados a los lógicos continuadores de la savia de la catalanidad696. También tradición en tanto se publican —392→ algunos de los mejores clásicos catalanes, sean éstos medievales como Francesc Eiximenis, Jaume I, Ramon Llull, Ausiàs March, Bernat Metge o más modernos, caso de Jacint Verdaguer (definido por el propio Costa como el gran padre de la Patria)697, Josep M. de Sagarra698 o Guimerà. Respecto a los más recientes, las colecciones Petites Antologies y Antologies poètiques mínimes contribuyeron a fijar con claridad a los poetas clásicos más cercanos temporalmente, aquellos que servirían de guía durante los difíciles tiempos de la posguerra: «...una batalla serà donada a l'exili, i per obra d'en Costa-Amic, contra aquesta ineptitud dels catalans a assimilar i apreciar la pròpia poesia i el propi geni. En una sèrie de volums successius, els catalans emigrats podran trobar poesies escollides de tots els nostres grans poetes dels segles XIX i XX, des dels primers romàntics fins al desastre nacional del 1939»699.

La primera obra publicada en la Biblioteca Catalana, la reedición de El comte Arnau del último autor citado, Sagarra, ejemplifica con claridad este propósito de continuidad característico de las primeras obras culturales del exilio. El libro -tal como recuerda Costa- era muy admirado por el maestro Fabra, quien lo consideraba una obra capital en las letras catalanas: casi -había dicho a sus discípulos- no puede conocerse la lengua catalana sin leerlo, tal era su riqueza700. Con este título Costa quería implicar en su proyecto de subsistencia cultural a una comunidad todavía permeada por la voluntad y las ilusiones de la preguerra. Se había perdido la guerra, pero, evidentemente, no debía renunciarse a la propia lengua. Ésta, a pesar de estar perseguida en su tierra, podía conservarse en México; y tarea de todos los catalanes era contribuir a su mantenimiento.

Pero donde más claramente advertimos este propósito continuador es en la reflexión sobre la historia y la cultura de Catalunya que Biblioteca Catalana propicia. La amplia gama de estudios históricos editados evidencia una preocupación común a los desterrados catalanes: el reconocimiento de unos rasgos culturales propios y una —393→ evolución histórica particular. Muchos de estos libros pretenden, asimismo, explicar las causas del exilio, y proponen unas claras líneas de actuación de cara al retorno.

En este sentido, Costa-Amic reedita obras tan fundamentales como La nacionalitat catalana de Enric Prat de la Riba y saca a la luz, por vez primera, estudios sobre los primeros románticos de la literatura catalana, la presencia de los catalanes en el descubrimiento y colonización de California, la etimología de la palabra Catalunya, el futuro de los llamados Países Catalanes o los deberes políticos de la emigración. La polémica nacionalista, tan arraigada durante los años de la República, encuentra su espacio a través de la ya citada colección Temas Ibéricos que, desde 1944, se publica en lengua española. Aparece en ella la Breve historia de Catalunya, de Pineda y Fargas, al tiempo que se edita el libro de homenaje Pau Casals. Un hombre solitario contra Franco. Con todo, el éxito editorial de la colección llegó de la mano de una traducción del alemán titulada España frente a Catalunya, de A. Siereber, cuyo propósito era el de continuar la antigua polémica peninsular entre centralistas, federalistas y separatistas701.

Paralelamente a todo este trabajo reivindicador, Biblioteca Catalana se convierte en una editorial que proporciona una tribuna privilegiada a los creadores literarios noveles, quienes pudieron publicar en sus colecciones los más variados géneros con el fin de garantizar la continuidad de la cultura catalana. Entre aquéllos, predominan los ejemplos de lo que Joaquim Molas ha denominado «prosa narrativa no imaginativa» -es decir, autobiografías, memorias, dietarios, libros de viaje y retratos literarios-, tendentes, sobre todo, a continuar la reflexión -no exenta de nostalgia, en muchos casos- en torno a la Catalunya contemporánea (sobre todo el análisis de los años correspondientes al periodo republicano). Al mismo tiempo, estos textos muestran los inicios de una maduración del mismo proceso colectivo e individual del destierro, presentando los testimonios iniciales del exilio: el paso por los campos de concentración franceses -caso de Diari d'un refugiat, de Roc d'Almenara- o los primeros avatares de un largo periplo -Terres d'Amèrica, de Josep M. Poblet. Junto a estos textos de difícil clasificación, en Biblioteca Catalana se imprimen las primeras novelas y poemarios escritos en el exilio. Baste citar, entre los segundos, Oda a Catalunya des del tròpic, Màrsias i Adila y L'evangeli del vent de Agustí Bartra o las Poesies de Pere Matalonga. En cuanto a la narrativa, Biblioteca Catalana edita también las primeras novelas de Bartra, Rafael Tasis o Pere Foix, donde la reconstrucción del pasado más o menos inmediato adopta perspectivas diversas: desde el análisis psicológico hasta el relato realista, no exento, claro está, de la sublimación del país perdido que produce la añoranza.

Hasta aquí un rápido repaso de dos de las editoriales iniciales del exilio republicano —394→ en México. Esperamos que el breve comentario de sus catálogos haya servido para comprender un poco mejor el proyecto editorial emprendido por los desterrados y, sobre todo -sin que, por eso, se niegue la cada vez mayor voluntad de integración en el nuevo entorno cultural presente en las empresas editoriales impulsadas por el exilio-, la que fue una de las preocupaciones iniciales del destierro: la voluntad de mantener y propiciar la continuación de la propia cultura, en tanto su mantenimiento suponía resistencia, estímulo y esperanza.

El exilio literario español de 1939 : actas del Primer Congreso Internacional (Bellaterra, 27 de noviembre- 1 de diciembre de 1995). Volumen 1

|

|

|

|

|

|

Navegando contra Leteo. La memoria transterrada: Constancia de la Mora y Clara Campoamor Navegando contra Leteo. La memoria transterrada: Constancia de la Mora y Clara Campoamor

Neus Samblancat. Universitat Autònoma de Barcelona

|

Gritar es de necios; llorar, da vergüenza... Más vale escribir.

|

A P. R. S.

Dentro del panorama de la narrativa de postguerra, la literatura del exilio cuenta, por su mismo carácter de 'literatura emigrada', con un número considerable de memorias, recuerdos o testimonios de la guerra civil y del destierro. Un breve repaso a la nómina de obras aparecidas en la década inmediatamente posterior a la guerra civil, e incluso en los primeros años de la segunda década, revela ya desde su onomástica -identificadora, en algunos casos, de la Pasión de Cristo con la del combatiente republicano- el dolor, la pérdida, y, en ocasiones, la posible esperanza que yace en las historias que reflejan una Historia rota que intenta reconstruirse a través de la memoria616. En este proceso de reedificación de un pasado personal y colectivo que, en último término, apuntaría a una suerte de salvación de un modelo de comportamiento humano -cuando menos en el terreno de las ideas-, se inserta el género autobiográfico, horma de unas voces transterradas que intentan consignar 'otra Historia' a través de la palabra.

De entre ellas, elegimos en esta ocasión las voces de Constancia de la Mora y de Clara Campoamor, reflejada la primera en su vibrante autobiografía, Doble esplendor, y la segunda en su análisis político de urgencia, La revolución española vista por una republicana.

Estas voces no pueden desligarse, sin embargo, del conjunto de memorias de mujeres que, desde el exilio y desde una posición políticamente comprometida, narran sus experiencias de la guerra o su actuación durante el periodo republicano. A los títulos de memorias, en algún caso noveladas, de luchadoras tan significativas como Dolores Ibárruri617 o Federica Montseny618, se suman los nombres de María de la O Lejárraga619, María Teresa León620, Victoria Kent621 o Constancia de la Mora y Clara Campoamor, entre otros.

Nos enfrentamos a un conjunto de obras que, debido a la circunstancia de su composición -el exilio- y a la militancia política de sus autoras, ya sea en filas anarquistas, comunistas o socialistas, se convertirá en memorias de combate, generadas a partir de una experiencia de «conmoción», e incluso a veces de «conversión». Mas, a la par, son memorias de un combate perdido, de unas vidas socialmente derrotadas; autobiografías de perdedoras, desde un punto de vista histórico, que intentan a través de la palabra liberar de la derrota una trayectoria personal y colectiva.

Cuando la mujer exiliada -o su compañero- toma la pluma para contar su vida, lucha desde la barricada de la memoria para ganar la guerra. Éste sería el caso de Constancia de la Mora y Maura, autora de una única obra de envergadura: su autobiografía. Un aire de combate -de lucha no acabada- recorre las páginas de estas memorias, aparecidas a los pocos meses de finalizada la contienda. Su carga espoleadora, ayudada por un tono emocional y expresivo, se sintetiza en el epílogo de la obra titulado: ¡VIVA LA REPÚBLICA! En él, con inquebrantable fe, se dice:

|

Ahora, más que nunca, continúo convencida de que el amor a la libertad y a la justicia no ha perecido en el pueblo español, que este amor vive y seguirá viviendo622.

|

Las memorias, fechadas en Nueva York en julio de 1939 y publicadas originalmente en inglés con un título ligeramente diferente al actual623, cuentan con una segunda edición en Londres en 1940, también en inglés, y una tercera en ruso en 1943, antes de ser publicadas en castellano por la editorial mexicana Atlante en 1944. Posteriormente, Doble Esplendor merecerá en 1977 -fallecida ya la autora- una reedición a cargo del Grupo Editorial Grijalbo624.

La autobiografía, aparecida primero en inglés, factor que facilita la aparición de ese «yo creado en la experiencia de la escritura» superpuesto al «yo que ha vivido», establece un diálogo continuo entre andadura personal e histórica, tendente a una búsqueda de sentido personal y colectivo. El hilo del relato surge, se detiene o acelera en función de la autoconcienciación política de la narradora, imagen paralela de la progresiva concienciación histórica de un pueblo. Pero, además, emergen en el relato las plurales funciones de «autoexplicación, autodescubrimiento, autoclarificación, autoformación, autopresentación o autojustificación»625. Sumándose a todas ellas la función de autoafirmación.

Si escribir es, en parte, navegar contra Leteo e iluminar el 'yo', Constancia de la Mora ilumina, paso a paso, a través del relato, a una nueva mujer que acumula la suficiente sabiduría y amargura como para saber romper en un momento determinado con un destino prefijado. Y esta ruptura con el pasado coincide políticamente con la proclamación de la República en 1931. En realidad, las Memorias parten de esta fecha emblemática para estructurarse en un «antes» y un «después». El «antes» se corresponde con los periodos de Monarquía y Dictadura, coincidentes con los dos primeros capítulos de la autobiografía; el «después» con los de Guerra Civil y Exilio, capítulos cuarto y epílogo. El tercer capítulo es el gozne vital y político divisor de la autobiografía.

Como María Teresa León en su Memoria de la melancolía, Constancia de la Mora recrea en los dos primeros capítulos, o partes, de Doble Esplendor su infancia en la España tradicional y su frustrado matrimonio en los años de la Dictadura de Primo de Rivera. La linealidad del relato, presente en Constancia de la Mora, no en María Teresa León, se remansa en numerosas ocasiones para dar paso a unas jugosas descripciones de ambiente familiar. Son los ojos de la intimidad los únicos que pueden relatar, a través de una retina infantil, las relaciones que mantenía el político conservador de más prestigio del momento, Antonio Maura, con sus hijos o sus nietas, una de ellas, Constancia; o la aversión que sentía la niña 'Connie', apodada así por sus institutrices anglófonas, cuando en el colegio de las Esclavas del Corazón de Jesús la obligaban a la ceremonia de la hipócrita merienda: «Teníamos que ser 'buenas' y 'caritativas' con las niñas pobres, pero no tenía que ocurrírsenos jugar con ellas...» (45).

Es la infancia recordada de clase privilegiada y ociosa, cuidada por 'otros', aburrida de sus largos veraneos en el norte, en donde Constancia comienza a sentir los primeros síntomas de rebelión:

|

El mortal aburrimiento que aplastaba las vidas de las clases privilegiadas españolas se extendía como una manta sobre Zarauz.

Y mientras jugaba por las mañanas en la playa, por las tardes en los jardines de las villas, con los niños que ostentaban los nombres más sonoros de España, yo sentía ya algo inexplicable e indecible que me impedía estar a gusto entre ellos, ser uno de ellos (...). Es muy posible que no recordase esa incómoda sensación de mi infancia, si no me hubiese perseguido después toda la vida, hasta que me hice mujer y ciudadana consciente de España

|

Esta memoria personal no olvida la presencia de una continua memoria crítica que, a la par que recuerda fragmentos de vida, evalúa, desde un presente comprometido, la Historia. Es sin duda el hábil engarce entre lo vivido y el marco sociopolítico una de las calidades más estimables de esta autobiografía. La luz del recuerdo entrelaza memoria e Historia estableciendo relaciones de interdependencia. El doble placer de la lectura del relato va unido sin duda a ese fácil acceso a la Historia que proporciona la memoria autobiográfica privilegiadora, a medida que avanza, de la función de autoafirmación. Por ello, en la tercera parte de la autobiografía el despertar de las libertades políticas se asocia al despertar de una nueva vida.

Con un poder notarial que le asegura la tutela de su hija, consigna Constancia de la Mora: «Llegué a Madrid en marzo de 1931, para empezar una nueva vida y me di cuenta de que España entera se disponía a hacer algo muy parecido» (141).

Este proceso de autoafirmación implica sobre todo un proceso de autoformación y autodescubrimiento, además de una ruptura con el pasado; es la mujer nueva la que se está gestando al calor de los acontecimientos políticos, la que percibe una —361→ realidad profundamente injusta, la que espera ansiosa las elecciones del 31 -aunque aún no pueda votar-, la que, indignada, oye su nueva voz ante el acoso de los miembros de su clase:

|

-¿No puedes contestar?, me preguntó Miss Wall, en tonos severos y de reprimenda.

Sentí como si una ola de indignación me arrastrase, ante semejante injusticia.

-Claro que puedo contestar, oí que decía yo misma, casi gritando, si desear que cambien las cosas en España, es ser republicana, entonces soy republicana; si el querer que haya justicia, es ser republicana, entonces sí que soy republicana; si...

-No nos eches discursos (...); pero yo no podía ya contenerme; acababa de hacer un descubrimiento maravilloso: no habría nadie que me hiciese callar

|

Roto el silencio, el divorcio moral con el pasado y el divorcio en la vida real -conseguido el año 32- aparece como el signo externo de una nueva personalidad, que pondrá al límite todas sus fuerzas con el estallido de la guerra. Es la parte final de esta autobiografía la que refleja con una sintaxis cortante, sincopada más de una vez, la lucha civil sostenida en España.

Si el despertar de las libertades republicanas encuentra su eco en las voces autobiográficas de Clara Campoamor y de María de la O Lejárraga, el juicio sobre la guerra guardará similitud con el de Dolores Ibárruri por su común afiliación al Partido Comunista626. Desde esta óptica se enjuicia la actuación de la CNT-FAI durante la guerra, los hechos de mayo del 37 en Barcelona, la presencia soviética, la farisaica postura del Comité de No-Intervención (¿no parece que hablemos de Bosnia?)627, la trayectoria de Azaña o de Negrín. Son las voces anónimas de un pueblo las que narran los bombardeos de Almería, Málaga, Guernica, Durango o Barcelona, el paso del Ebro, el camino del exilio. Son «los puentes de sangre» de la memoria los encargados de restañar el escozor de las heridas desde la palabra escrita.

El dolor de la guerra se combate en el epílogo del relato con una inquebrantable esperanza en un futuro mejor que se sueña libre. Desde este punto de mira, no importa que la pluma que sostiene la memoria sea anarquista, comunista o socialista. Federica Montseny, Dolores Ibárruri, María Teresa León, María de la O Lejárraga y, con gran énfasis, Constancia de la Mora testimonian en sus relatos autobiográficos —362→ su continuada lucha por la libertad. Por ello estas memorias de mujer liberan de la derrota de la Historia con su doble esplendor: personal y colectivo.

De signo totalmente contrario es el análisis de urgencia que Clara Campoamor realiza de los dos únicos meses de guerra, de julio a septiembre de 1936, vividos en Madrid, en su obra La révolution espagnole vue par une republicaine. El texto, publicado en francés628 por la Editorial Librería Plon de París en 1937, se acompaña de un breve prólogo presentativo de la trayectoria política de Clara Campoamor, firmado por la traductora de la obra, Antoinette Quinche, abogada con la que posteriormente colaborará la autora en su último exilio suizo en 1955. La obra, dedicada «A los Republicanos Españoles», se encabeza con unos versos de Manuel Machado que dan cuenta del tono desesperanzado del texto: «Yo soy como los hombres / que a mi tierra vinieron. / Soy de la raza mora, / vieja amiga del sol. / Que todo lo ganaron, / y todo lo perdieron». Desde esta conciencia de perdedora, Clara Campoamor analiza en su obra, a través de un «nos» colectivo o de una tercera persona, formalmente objetiva, el caos, la desorganización, la división de las fuerzas republicanas y, en suma, la debilidad del propio gobierno para hacer frente a la rebelión militar. Además de pronosticar el probable final de la contienda: dictadura del proletariado o dictadura militar629.

Este análisis ocupa los XX primeros capítulos de la obra, está fechado en París en noviembre de 1936 y actúa a modo de preámbulo histórico de la última parte de la crónica, titulada Apéndice y compuesta por dos capítulos de los cuales el último, narrado en primera persona, incorpora, también, dos artículos de prensa que corroboran desde un punto de vista externo el relato autobiográfico630.

Si comparamos las dos obras, la mirada de ambas autoras no puede ser más diversa. Constancia de la Mora proclama en sus memorias su inquebrantable fe en —363→ la República y en su futuro; Clara Campoamor pronostica su fracaso. En realidad, la comprensión del texto campoamoriano y su inflexible inflexión amarga no puede desligarse de su anterior obra publicada en junio de 1936, poco antes de estallar la guerra, Mi pecado mortal. El voto femenino y yo631. Memorial airado de la parlamentaria que defendió sola -y obtuvo-, en contra del criterio de su partido, el republicano Radical, y de las dos únicas diputadas de la Cámara, Victoria Kent y Margarita Nelken, el derecho al voto de la mujer, en las Cortes Constituyentes de 1931.

|

Defendí en Cortes Constituyentes los derechos femeninos. Deber indeclinable de mujer que no puede renunciar a su sexo (...). Defendí esos derechos contra la oposición de los partidos republicanos más numerosos del Parlamento, contra mis afines (...). Finada la controversia parlamentaria con el reconocimiento total del derecho femenino, desde diciembre de 1931 he sentido penosamente en torno mío palpitar el rencor

|

Ese encono contra sus supuestos 'afines' lo conserva Campoamor -y lo aumenta- en el texto que analizamos. Si Constancia de la Mora, por su condición de militante recién afiliada al Partido Comunista, puede en su autobiografía aceptar determinadas acciones gubernamentales, Clara Campoamor, por su ya larga y comprometida trayectoria política, dentro y fuera de España, y por su condición de ex diputada, conoce muy de cerca las contradicciones y disensiones internas de los diversos partidos republicanos y las limitaciones morales y políticas de los hombres encargados de organizar la lucha. De ahí su amargo dictamen histórico preanunciador de su partida. Dictamen que, no obstante -y aquí radica la singularidad del texto campoamoriano y su nexo con Doble esplendor-, se convierte, en su desenlace, a través de la estrategia autobiográfica, en un tipo de discurso situado en un espacio genérico fronterizo entre la autobiografía y la crónica histórica, entre la confesión personal y el documento de guerra. Porque, en último término, el mayor interés de La revolución española vista por una republicana y su relación con el género testimonial reside justamente en su carácter de literatura de frontera y en su calidad de género mixto, a medio camino entre la memoria y la crónica, cuya finalidad no es otra que la autoexculpación personal ante una encrucijada histórica.

En ese Apéndice que cierra su crónica, Clara Campoamor, a través de su confesión última, defiende su legítimo derecho a la supervivencia y justifica, ante sí misma y ante la Historia, su partida: «Yo no quería ser -dirá- uno de esos detalles sacrificados inútilmente» (a la revolución) (229). De ahí su decisión de marchar:

|

He abandonado Madrid a comienzos de septiembre (de 1936). La anarquía que reinaba en la capital ante la impotencia del Gobierno, y la falta —364→ absoluta de seguridad personal, incluso para las personas liberales -y quizá sobre todo para ellas- me impusieron esta medida de prudencia (...). No quise salir sin llevar conmigo a mi anciana madre de 80 años de edad y a mi sobrinita, únicas personas que estaban a mi cargo

|

El texto, suficientemente revelador, aduce una serie de autoexculpaciones políticas, personales y filiales que, tras el eufemismo 'medida de prudencia', encubren ese legítimo derecho de la mujer Clara Campoamor a salvar su vida.

Como si de un texto autobiográfico se tratara, las funciones de autojustificación y autodefensa, presentes en la confesión final, aureolan la función autoexculpatoria de este memorial histórico.

Con lúcida desesperanza se suma, así, el discurso campoamoriano a ese conjunto de textos: autobiografías, memorias, recuerdos, impresiones o testimonios de la guerra civil y del exilio, pertenecientes a mujeres comprometidas políticamente, que, a pesar de estar escritos en tierra ajena -todos-, en lengua ajena -algunos- y desde el bando derrotado, intentan a través de la palabra desengañada, enfática, o doliente, acusar, autoexculpar, justificar o liberar el esplendor de una trayectoria personal y colectiva. «Gritar es de necios; llorar, da vergüenza... Más vale escribir».

Obras citadas

Campoamor, Clara, (1936) Mi pecado mortal. El voto femenino y yo, Madrid, Librería Beltrán, reeditado por la Sal, Barcelona (1981).

——, (1937), La révolution espagnole vue par une republicaine, París, Libraire Plon.

De la Mora, Constancia, (1944) Doble esplendor, México, Atlante, reeditado por Grijalbo, Barcelona (1977).

Ibárruri, Dolores, (1936) El único camino (Memorias de la «Pasionaria»), México, Era, reeditado por Bruguera, Barcelona (1979).

Lejárraga, María, (1952) Una mujer por caminos de España, Buenos Aires, Losada, reeditado por Castalia, Madrid (1989).

——, (1953) Gregorio y yo. Medio siglo de colaboración, México, Gandesa.

León, María Teresa, (1970) Memoria de la melancolía, Buenos Aires, Losada, reeditado por Laia (1977), Barcelona y Bruguera (1979) y (1982).

Montseny, Federica, (1977), El éxodo. Pasión y muerte de españoles en el exilio, Barcelona, Galba.

——, (1978) Seis años de mi vida, Barcelona, Galba.

——, (1978) Mis primeros cuarenta años, Barcelona, Plaza y Janés.

Kent, Victoria, (1947) Cuatro años en París (1940-1944), Buenos Aires, Sur, reeditado por Bruguera (1978), Barcelona.

Weintraub, Karl J., (1991) «Autobiografía y conciencia histórica», en Suplementos Anthropos, 29, Barcelona, Anthropos.

|

|

|

|

|

|

Moderadores: Anti_paletos, Ayria

por atakeacrata el Lun Ago 06, 2007 2:38 pm por atakeacrata el Lun Ago 06, 2007 2:38 pm

Pere Camps i Campos

La noche del 12 de abril de 1931, Barcelona, Catalunya y España viven horas de esperanza. Los demócratas, los progresistas, las gentes de izquierdas, articulados en las diferentes listas republicanas, han ganado las elecciones municipales.

Pasados cinco minutos de las dos y media del 14 de abril LluÌs Companys proclama la república desde el balcón del Ayuntamiento de Barcelona.

Un poco más tarde Francesc Macià instaura la República Catalana. En Madrid se organiza el gobierno provisional.

La oscuridad de la noche se lleva consigo la monarquía y la claridad del día trae la libertad y la fraternidad de la República. El Borbón se larga pero las fuerzas reaccionarias siguen prestas al acecho de la serpiente.

A pesar de la impaciencia lógica de las clases trabajadoras, famélicas de justicia social , del terrorismo de guante blanco de los aristócratas, terratenientes, oligarcas y financieros y del terrorismo negro de sacristía; en el diciembre de 1931 España se convierte en una República Democrática de Trabajadores de toda clase, que se organiza en un régimen de libertad y de justicia.

Una república laica, que renuncia a la guerra como instrumento de política nacional, posibilita la autonomía territorial, protege los derechos individuales de las personas, reconoce el divorcio, deroga los privilegios sociales del "Ancien Regim" y de la Iglesia y subordina la riqueza y la propiedad a la utilidad social.

Reformar estructuralmente la arcaica España y dar prioridad a la educación (en menos de dos años se construyeron casi tantas escuelas como en los últimos veintidós años de régimen monárquico) son los ejes tanto del gobierno provisional como del primer gobierno electo de la república.

La minoría que ve como sobre el papel se le acaban los privilegios no está dispuesta a consentirlo e inicia una fuerte campaña en defensa de la religión y de la unidad de la patria. Los conspiradores pasan a la acción y el 10 de agosto de 1932 se intenta un golpe de estado reaccionario que es encabezado por el general monárquico Sanjurjo.

Los demócratas pasan a la ofensiva, y con una mayoría aplastante las cortes republicanas aprueban la ley de bases de la Reforma Agraria y el Estatuto de Catalunya.

Francesc Macià es elegido presidente de la Generalitat.

Los terratenientes usan todos sus poderosos medios para boicotear la reforma agraria y generan la indignación de los campesinos y la ocupación de fincas.

El gobierno no es capaz de acelerar el cumplimiento de la ley y ésta se desarrolla con gran lentitud.

1933 nace con males augurios. Una pequeña revuelta campesina en el pueblo andaluz de Casas Viejas, se convierte en una matanza indiscriminada por parte de los guardias de asalto al mando del capitán Rojas. Estos hechos protagonizados por unos aparatos represivos del estado que siguen siendo, de hecho, los de siempre, se convierten hábilmente manipulados por las derechas más reaccionarias y conservadoras, en un elemento clave para desgastar la imagen del gobierno Azaña.

Mientras tanto en Alemania Adolf Hitler es nombrado por el mariscal Hidenburg jefe del gobierno alemán.

Un mes más tarde miles de demócratas, progresistas y revolucionarios alemanes son asesinados, torturados y encarcelados. Los partidos y los sindicatos son disueltos.

La democracia y la libertad han muerto. El nazismo tiene todo el poder.

A pesar de todo, el gobierno Azaña intenta seguir adelante con las reformas.

Se crean 3.990 unidades escolares más en poco menos de seis meses y se ponen en marcha las misiones pedagógicas, con la intención de hacer llegar la cultura hasta el pueblo más alejado.

Pero una fuerte ofensiva de la patronal agraria contra la reforma y los jurados mixtos, y una campaña anatemizando al gobierno republicano por parte de la monárquica y fundamentalista jerarquía eclesiástica en contra del divorcio, de los matrimonios civiles, de los avances hacia la igualdad de las mujeres y, en definitiva, contra el laicismo republicano, acelera la caída del gobierno Azaña y la convocatoria de unas elecciones que dan la victoria al centro republicano y a la derecha ultraconservadora sobre la izquierda republicana y socialista.

Se forma el gobierno Lerroux que fuertemente presionado por los sectores más reaccionarios, empieza a revisar la legislación laica, amnistía entre otros a Sanjurjo y Calvo Sotelo y paraliza la reforma agraria y el estatuto vasco.

El 25 de diciembre muere el presidente Macià y Lluís Companys es elegido presidente de la Generalitat.

Con el gobierno Lerroux empieza la venganza de los terratenientes que al grito de: "Comed República", se niegan a dar trabajo, o lo dan con salarios de hambre, destituyen ayuntamientos socialistas y cierran locales obreros.

Pero este desquite es insuficiente, su objetivo y su exigencia es la definitiva estrangulación de la reforma agraria.

Los fascistas siguen sin aceptar la legitimidad republicana y aprovechan el Parlamento como tribuna o escondite de las conspiraciones, al mismo tiempo que firman un acuerdo de apoyo por parte de la Italia de Mussolini.

El gobierno Lerroux, presionado por la patronal agraria catalana se enfrenta al Parlament de Catalunya por la ley de "conreus".

Es ésta una agresión de clase y centralista. Decenas de miles de "rabassaires" se manifiestan en Barcelona en apoyo del Parlament de Catalunya y de la ley de "conreus".

El Estatuto vasco es rechazado por las Cortes.

La oligarquía y los terratenientes creen que es el momento de tener todo el poder político para acabar con la reforma agraria y dar marcha atrás de modo definitivo en los avances democráticos de la república.

Se forma el gobierno derechista Lerroux-Gil Robles y las izquierdas reaccionan con una huelga general que es seguida masivamente en las ciudades y que en Asturias se convierte en una revuelta revolucionaria.

En Catalunya, el presidente Companys proclama el Estado Catalán de la República Federal Española, afirmando que la: "Catalunya liberal, democrática y republicana no puede estar ausente de la protesta que triunfa en todo el país, ni puede silenciar su solidaridad con los hermanos que en las tierras hispánicas luchan hasta la muerte por la libertad y por el derecho.

La represión es brutal, sobre todo en Asturias, donde la revuelta provoca centenares de muertes después de violentos enfrentamientos entre la guardia civil y el ejército con los mineros de la Alianza Obrera, movilizados al grito de UHP (Unión de Hermanos Proletarios). Decenas de miles de progresistas, socialistas y revolucionarios son encarcelados.

El gobierno de la Generalitat encabezado por Lluís Companys, el alcalde de Barcelona Pi i Sunyer y miles de catalanes, son detenidos y encarcelados.

Se suspende el Estatuto y la progresista ley de contratos de "conreus" es anulada.

Pero la represión y sobre todo el encarcelamiento de decenas de miles de personas y la política cada vez más reaccionaria del gobierno, ayudan a crear un clima emocional que favorecerá la unidad de los demócratas y progresistas y de la izquierda en su conjunto.

Se disuelven las Cortes y se convocan elecciones generales.

En Catalunya se forma el "Front d’Esquerres" y en España el Frente Popular, una alianza entre reformistas, progresistas, socialistas y comunistas.