|

|

General: Muere Gabriel García Márquez....Luto en la Tierra y en Macondo

Elegir otro panel de mensajes |

|

|

| De: Ruben1919 (Mensaje original) |

Enviado: 17/04/2014 20:52 |

Muere Gabriel García Márquez: genio de la literatura universal

Uno de los grandes escritores de la literatura universal ha fallecido en México DF a la edad de 87 años

El narrador y periodista colombiano, ganador del Nobel en 1982, es el creador de obras clásicas como 'Cien años de soledad', 'El amor en los tiempos del cólera', 'El coronel no tiene quien le escriba', 'El otoño del patriarca' y 'Crónica de una muerte anunciada'.

Nació en Aracataca y fue el creador de un territorio eterno llamado Macondo donde conviven imaginación, realidad, mito, sueño y deseo.

Bajo un aguacero extraviado, el 6 de marzo de 1927, nació Gabriel José García Márquez. Hoy, jueves 17 de abril de 2014, a la edad de 87 años, ha muerto en México DF el periodista colombiano y uno de los más grandes escritores de la literatura universal. Autor de obras clásicas como Cien años de soledad, El amor en los tiempos del cólera, El coronel no tiene quien le escriba, El otoño del patriarca y Crónica de una muerte anunciada,fue el creador de un territorio eterno y maravilloso llamado Macondo.

Nació en la caribeña Aracataca, un poblado colombiano, un domingo novelable a partir del cual el niño viviría una infancia a la que volvió muchas veces. Entró a la literatura en 1947 con su cuento La tercera resignación; la gloria le llegó en 1967 con Cien años de soledad, y su confirmación en 1982 con el Nobel de Literatura. Ahora, el ahijado más prodigioso de Melquiades se ha ido, para quedarse entre nosotros un hombre que creó una nueva forma de narrar; un escritor que con un universo y un lenguaje propios corrió los linderos de la literatura; un periodista que amaba su profesión pero odiaba las preguntas; una persona que adoraba los silencios, y con un encanto que cautivó a intelectuales y políticos, y hechizó a millones de lectores en todo el mundo.

Libros inolvidables

García Márquez ha vendido más de 40 millones de ejemplares en más de 30 idiomas.

Novelas: La hojarasca (1955), El coronel no tiene quien le escriba (1957), La mala hora (1961), Cien años de soledad (1967), El otoño del patriarca (1975), Crónica de una muerte anunciada (1981), El amor en los tiempos del cólera (1985), El general en su laberinto (1989), Del amor y otros demonios (1994), Memorias de mis putas tristes (2004).

Grandes reportajes: Relato de un náufrago (1970), Noticia de un secuestro (1996), Obra periodística completa (1999). Primer tomo de sus memorias, Vivir para contarla (2002).

Cuentos: Ojos de perro azul (1955), Los funerales de la Mamá grande (1962), La irresistible y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada (1972), Doce cuentos peregrinos (1992).

Gabriel no iba a ser su nombre. Debió llamarse Olegario. Acababan de sonar las campanas dominicales de la misa de nueve de la mañana cuando los gritos de la tía Francisca se abrieron paso, entre el aguacero, por el corredor de las begonias: “¡Varón! ¡Varón! ¡Ron, que se ahoga!”. Y nuevos alaridos enmarañaron la casa. Una vez liberado del cordón umbilical enredado en el cuello, las mujeres corrieron a bautizar al niño con agua bendita. Lo primero que se les vino a la cabeza fue ponerle Gabriel, por el padre, y José, por ser el patrono de Aracataca. Nadie se acordó del santoral. De lo contrario, se habría llamado Olegario García Márquez.

Aquel domingo 6 de marzo de 1927, Aracataca celebró la llegada del primogénito de Luisa Santiaga y Gabriel Eligio. Fue el mayor de 11 hermanos, siete varones y cuatro mujeres. En realidad, para los cataqueros había nacido el nieto de Tranquilina Iguarán Cotes y el coronel Nicolás Ricardo Márquez Mejía, los abuelos maternos con quienes se crio hasta los diez años en una tierra de platanales bajo soles inmisericordes y vivencias fabulosas. Era un pelaíto en una casa-reino de mujeres, acorralado por el rosario de creencias de ultratumba de la abuela y los recuerdos de guerras del abuelo, el único hombre junto a él. ¡Ah! y un diccionario en el salón por el que entra y sale del mundo.

Diez años que le sirvieron para dar un gran fulgor a lo real maravilloso, al realismo mágico.

Los cuentos fueron para él ese primer amor que nunca se olvida, el cine los amores desencontrados y las novelas el amor pleno y correspondido.

De todos ellos, creía que la historia que no embolatará su nombre en el olvido es la de sus padres recreada en El amor en los tiempos del cólera.

Fue uno de los escritores más admirados y traducidos: más de 40 millones de libros vendidos en 36 idiomas

Son las vísperas de su vida.

Donde todo empieza... Amor y amores deseados, esquivos y de toda estirpe en sus escritos.

García Márquez, que será conocido por sus amigos como Gabo, vive un segundo tiempo cuando a los 16 años, en 1944, sus padres lo envían a estudiar a la fría, helada, Zipaquirá, cerca de Bogotá. Descubre sus primeros escritores tutelares, Kafka, Woolf y Faulkner.

El zumbido de la literatura y el periodismo lo rondan.

Como su Melquíades, Gabo creó un nuevo tiempo y espacio en el que coexisten en el mismo instante, y como uno solo, realidad e imaginación

Allí, en el frío del altiplano andino, lo sorprende el cambio de destino del país y el suyo. Estudia Derecho, cuando el 9 de abril de 1948 es asesinado el candidato presidencial Jorge Eliécer Gaitán. Un suceso conocido como El bogotazo. Fue el antepenúltimo germen de un rosario de conflictos políticos y sociales, conocido como La violencia que habrán de germinar en sus obras.

Después de El bogotazo volvió a sus tierras costeñas con una mala noticia para sus padres: deja la carrera de Derecho. A cambio empieza en el periodismo. Primero en el periódico El Heraldo, de Barranquilla, entre otras cosas como crítico de cine bajo el seudónimo de Séptimus; luego en El Universal, de Cartagena de Indias, hasta volver a Bogotá, en 1954, a El Espectador, el diario que en 1947 había publicado, un domingo, su primer cuento.

Además de crónicas y reportajes escribía para las páginas editoriales y la sección Día a Día, en la que se daba cuenta de los hechos más significativos de aquella Colombia donde la violencia corría en tropel. En 1955 escribe la serie sobre un suceso que terminará llamándose Relato de un náufrago.

Ryszard Kapuscinski aseguró que, aunque lo admiraba por sus novelas, consideraba que “la grandeza estriba en sus reportajes. Sus novelas provienen de sus textos periodísticos. Es un clásico del reportaje con dimensiones panorámicas que trata de mostrar y describir los grandes campos de la vida o los acontecimientos. Su gran mérito consiste en demostrar que el gran reportaje es también gran literatura”.

Mientras trabaja como periodista escribe cuentos y no se desprende de una novela en marcha que lleva a todos lados, titulada La casa.

Ese mismo año aparece su primera novela, La hojarasca. Después viaja a Europa como corresponsal del diario bogotano y recorre el continente, e incluso los países de la “cortina de hierro”. En 1958 vuelve y se casa con Mercedes Barcha. Hasta que se instala en México DF, en 1961, donde hace vida con sus amigos, las parejas Álvaro Mutis-Carmen Miracle y Jomí García Ascot-María Luisa Elío (dos españoles exiliados de la guerra). Un día Mutis le da dos libros y le dice: “Léase esa vaina para que aprenda cómo se escribe”. Eran Pedro Páramo y El llano en llamas, de Juan Rulfo. Ese año publica El coronel no tiene quién le escriba.

—“¿Fue tu abuela la que te permitió descubrir que ibas a ser escritor?”, le preguntó en los años setenta su amigo y colega Plinio Apuleyo Mendoza.

—“No, fue Kafka, que, en alemán, contaba las cosas de la misma manera que mi abuela. Cuando yo leí a los 17 años La metamorfosis, descubrí que iba a ser escritor. Al ver que Gregorio Samsa podía despertarse una mañana convertido en un gigantesco escarabajo, me dije: ‘Yo no sabía que esto era posible hacerlo. Pero si es así, escribir me interesa”.

La escritura no le da para comer y trabaja en cine y publicidad. Llega 1965. Pronto terminarán cuatro años de sequía literaria. El embrión es La casa. Páginas que no terminan de coger forma. Hasta que un día, mientras viaja en un Opel blanco con su esposa Mercedes y sus dos hijos de vacaciones a Acapulco, ve clara la manera en que debe escribirla: sucedería en un pueblo remoto, y descubre el tono: el de su abuela que contaba cosas prodigiosas con cara de palo, y la llenaría de historias: las contadas por su abuelo en la Guerra de los Mil Días de Colombia. Y el comienzo de la novela: “Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo”.

Ha sido el soplo divino de Kafka, Faulkner, Sherezada, Rulfo, Verne, Woolf, Hemingway, Homero… y sus abuelos Tranquilina y Nicolás.

Da media vuelta y regresa en el Opel blanco a su casa de San Ángel Inn, en México DF.

Una vez llega, coge sus ahorros, 5.000 dólares, y se los entrega a su esposa para el mantenimiento del hogar mientras se dedica a escribir. La Cueva de la Mafia es la habitación de su casa donde esa primavera se exilia con la enciclopedia británica, libros de toda índole, papel y una máquina Olivetti. Vive y disfruta ese rapto de inspiración al escribir hasta las ocho y media de la noche al ritmo de los Preludios de Debussy y Qué noche la de aquel día de los Beatles.

En otoño el dinero se acaba y las deudas acechan. García Márquez coge, entonces, el Opel y sube al Monte de Piedad a empeñarlo. Es una nueva tranquilidad para seguir escribiendo, aumentada por las visitas de sus amigos que les llevan mercaditos.

Al llegar el invierno de 1965-1966 pone un punto y aparte, y llora, llora como ni siquiera en sus novelas está escrito. Tenía 39 años Gabriel García Márquez cuando, esa mañana de 1966, salió de La Cueva de la Mafia, atravesó la casa y se derrumbó en lágrimas sobre la cama matrimonial como un niño huérfano. Su esposa, al verlo tan desamparado, supo de qué se trataba: el coronel Aureliano Buendía acababa de morir. Era el personaje inspirado en su abuelo Nicolás.

Muere orinando mientras trata de encontrar el recuerdo de un circo, después de una vida en la que se salvó de un pelotón de fusilamiento, participó en 32 guerras, tuvo 17 hijos con 17 mujeres y terminó sus días haciendo pescaditos de oro.

Un duelo perpetuo para el escritor que, el 5 de junio de 1967, ve recompensado al saber que esa historia comandada por el coronel, bajo el título de Cien años de soledad, inicia su universal parranda literaria en la editorial Sudamericana, de Francisco Porrúa, en Buenos Aires. Todos quieren conocer la saga de los Buendía.

La novela impulsa la universalización del boom de la literatura latinoamericana. “Verdaderamente fue a partir del triunfo escandalosamente sin precedentes de Cien años de soledad”, afirmaría José Donoso en Historia personal del boom.

En medio de la algarabía, García Márquez se va a vivir a Barcelona donde afianza su amistad con autores como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar. El éxito es rotundo y trasciende a otros idiomas. Luego empieza a escribir El otoño del patriarca (1975) como un ejercicio para quitarse de encima la sombra de su obra maestra. Para entonces ya es muy activo con la causa cubana y está más presente en Colombia. En 1981 publica Crónica de una muerte anunciada.

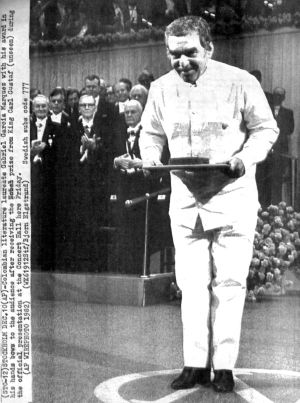

La noticia del Nobel lo sorprende en México en 1982. En la frontera del amanecer del 10 de octubre el teléfono lo despierta. Con 55 años se convierte en uno de los escritores más jóvenes en recibir el máximo galardón de la literatura. En diciembre rompe con la tradición al recibir el premio vestido con un liquiliqui, una manera de rendir homenaje a su tierra costeña y compartirlo con su abuelo Nicolás que usaba trajes así en el ejército. Una ausencia que acompañó al escritor desde los 10 años, cuando este murió, y convirtió en incompletas todas sus alegrías futuras, por el hecho de que el abuelo no las sabía, escribe Dasso Saldívar en la biografía Viaje a la semilla.

Tres años después culmina la historia de sus padres: El amor en los tiempos del cólera. Siguen El general en su laberinto (1989) y Del amor y otros demonios (1994).

Hace realidad uno de sus sueños, en Cartagena de Indias: la creación de la Fundación para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y se une a otros proyectos informativos. Son los años de su vuelta al periodismo. Al principio de todo.

En 1999 le detectan un cáncer linfático. Todo ello mientras termina de escribir sus memorias, Vivir para contarla, a las que cuando puso punto final se topó con la muerte de su madre, Luisa Santiaga Márquez Iguarán. Un domingo lo trajo ella al mundo; y un domingo lo dejó ella. Fue la noche del 9 de junio de 2002. Dos años más tarde escribe su última creación: Memoria de mis putas tristes.

Sus recuerdos empiezan su peregrinación.

Hasta que se han ido del todo al encuentro de los Buendía.

Y de no haber sido escritor, lo que realmente hubiera querido ser Gabriel García Márquez también tiene que ver con el amor, presente en todas sus obras. Lo supo hace muchos en Zúrich cuando una tormenta de nieve tolstiana lo llevó a refugiarse en un bar. Su hermano Eligio recordaría cómo él se lo contó:

—“Todo estaba en penumbra, un hombre tocaba piano en la sombra, y los pocos clientes que había eran parejas de enamorados. Esa tarde supe que si no fuera escritor, hubiera querido ser el hombre que tocaba el piano sin que nadie le viera la cara, solo para que los enamorados se quisieran más”.

Entre realidades, deseos, sueños, alegrías, agradecimientos, imaginaciones y, sobre todo, por el paraíso irrepetible de su lectura, Gabriel García Márquez está ahora en el mismo lugar donde él llevó a Esteban en su inolvidable cuento El ahogado más hermoso del mundo, después de que a la gente del pueblo “se le abrieran las primeras grietas de lágrimas en el corazón”… Porque una vez comprobado que había muerto “no tuvieron necesidad de mirarse los unos a los otros para darse cuenta de que ya no estaban completos, ni volverían a estarlo jamás”… El rumor del mar trae la voz del capitán de aquel barco, que en 14 idiomas, dice señalando al mundo, por encima del promontorio de rosas amarillas en el horizonte del Caribe: “Miren allá, donde el viento es ahora tan manso que se queda a dormir debajo de las camas; allá, donde el sol brilla tanto que no saben hacia donde girar los girasoles; sí, allá, es el pueblo” de Gabriel García Márquez

|

|

|

|

|

El Nobel de Aracataca

por VIRGINIA HERNÁNDEZ

Macondo es el inicio de todo. El pueblo imaginario fundado por José Arcadio Buendía supuso el comienzo del éxito literario de su autor y el libro de cabecera de varias generaciones. Gabriel García Márquez (1927) quiso «dar salida» a todas las experiencias de su infancia y fabuló una novela para la Historia. Macondo-Aracataca es el inicio pero también es el final. El recuerdo más digno para este genio de las letras hispanoamericanas, 30 años después de su Premio Nobel y cuando su memoria sufre los estragos de la enfermedad. ¿Es 'Cien años de soledad' una alegoría de la Humanidad?, le pregunta su amigo Plinio Apuleyo Mendoza (con el que coincidió en París y que le compraba sus crónicas para 'Elite de Caracas') en una entrevista en EL MUNDO cuando se cumplían 25 años de la publicación de la obra. «No [contestó], quise sólo dejar una constancia poética del mundo de mi infancia, que como sabes transcurrió en una casa grande, muy triste, con una hermana que comía tierra y una abuela que adivinaba el porvenir, y numerosos parientes de nombres iguales que nunca hicieron mucha distinción entre la felicidad y la demencia».

Los días del colombiano, hijo de Gabriel Eligio y Luisa Santiaga, vieron la luz en la región de la Magdalena, en el pueblo de Aracataca. Allí se queda, con sólo dos años, al cuidado de sus abuelos cuando sus padres marchan a Barranquilla para abrir una farmacia. El niño, 'Gabito', se mira en su abuelo, el coronel Márquez, la primera persona que le marca y el mismo que inspira al hombre que, en el libro, lleva a su hijo a ver hielo como si fuera una atracción de feria («Recuerdo que, siendo muy niño, en Aracataca, mi abuelo me llevó a conocer un dromedario en el circo»). El coronel le entretiene con relatos, le habla de la guerra, de la silenciada matanza de la bananera de 1928, en definitiva, le revela cómo es el mundo. Y, junto a su abuela, le descubre la manera de narrar al modo de los Buendía: «Debía contar la historia como mi abuela me contaba las suyas, partiendo de aquella tarde en que el niño es llevado por su abuelo para conocer el hielo».

La muerte del coronel y la ceguera de la abuela le llevan a Sucre a los ocho años, donde se habían trasladado sus padres. Poco después, ingresa en un internado en Barranquilla para comenzar su educación más formal, que completa en los Jesuitas de San José. Llega el año de universidad en Bogotá (1947), donde fue a estudiar Derecho por deseo paterno, la vuelta a casa por unos disturbios en la capital, y la marcha a Cartagena para seguir con las leyes. Pero el sueño de su padre, como tantas veces, no coincidía con el propio. Él quería ser escritor y empezó por periodista. Todavía asistía a las clases cuando entra a trabajar en 'El Universal' como reportero y en el periódico publica su primer cuento, 'La tercera resignación'. Continúa en Barranquilla en 'El Heraldo' y publica su novela de estreno, 'La hojarasca' (1955), con buenas críticas pero pocos ingresos. Marcha a París donde malvive y a duras penas paga una buhardilla en el Barrio Latino, pero regresa a Barranquilla, donde contrae matrimonio (1958) con Mercedes, su amor y otro de sus referentes vitales. Un año más tarde, cuando ya viven en Bogotá, nace Rodrigo, su primer hijo. 1959 también es el año de la Revolución Cubana y viaja a La Habana invitado por Fidel Castro, con el que entabla una duradera amistad.

Se convierte en el corresponsal de la agencia Prensa Latina y con ella viaja a Nueva York. Su estrecha relación con Castro, siempre criticada, le granjea pocas simpatías en EEUU. Se vuelve, a los pocos meses de instalarse, cuando incluso le llegan a amenazar con una pistola al dirigirse en su vehículo a su apartamento de Queens. Su siguiente destino es México y allí publica 'El coronel no tiene quien le escriba' (1961). En el D.F. se relaciona con escritores como Juan Rulfo y Carlos Fuentes, y nace su segundo hijo, Gonzalo (1962). Además, escribe sus primeros guiones, 'El gallo de oro', basado en un cuento de Rulfo.

Un recorrido en coche le lleva más lejos que el Acapulco que estaba en sus planes. Estaba en el coche con su esposa y le volvió a rondar la idea que ya había intentado muy joven pero que entonces no fue capaz de afrontar. En ese viaje, paró el vehículo, renunció al Caribe mexicano y comenzó a escribir el relato de los suyos. Se terminó llamando 'Cien años de soledad' (1968), aunque en los albores fuera 'La Casa': «Tú sabes ya toda la cantidad de locuras de ese estilo que ella me ha aguantado. Sin Mercedes no habría llegado a escribir el libro. Ella se hizo cargo de la situación. Yo había comprado meses atrás un automóvil. Lo empeñé y le di a ella la plata calculando que nos alcanzaría para vivir unos seis meses. Pero yo duré año y medio escribiendo el libro. Cuando el dinero se acabó, ella no me dijo nada. Logró, no sé cómo, que el carnicero le fiara la carne [...]. Se ocupó de todo sin que yo lo supiera: inclusive de traerme cada cierto tiempo 500 hojas de papel. Nunca faltaron aquellas 500 hojas. Fue ella la que, una vez terminado el libro puso el manuscrito en el correo para enviárselo a la Editorial Sudamericana», explica en la misma entrevista con su amigo Mendoza.

El éxito de la obra le regala muchos premios y el reconocimiento como escritor. Se traslada con su familia a Barcelona, donde viviría hasta 1975, y donde coincidió con Mario Vargas Llosa, su primero amigo y después enemigo para siempre. Allí escribió 'El otoño del patriarca'. Y de la calle Caponat de la Ciudad Condal a las mexicanas Lomas del Pedregal del D.F. La dictadura chilena de Augusto Pinochet le hace abandonar brevemente la literatura y dedicarse al periodismo político más combativo. En 1980, publica una columna semanal en 'El Espectador' y ultima 'Crónica de una muerte anunciada' (1981). En 1982 le conceden el Nobel y dedica su discurso a América Latina (con frases como «porque el desafío mayor para nosotros ha sido la insuficiencia de los recursos convencionales para hacer creíble nuestra vida», «tal vez la Europa venerable sería más comprensiva si tratara de vernos en su propio pasado» o «América Latina no tiene por qué ser un alfil sin albedrío»).

Regresa a Colombia y publica 'El amor en los tiempos del cólera' (1985), la historia de amor de sus padres. Su producción literaria se ralentiza pero su perfil ideológico se afianza. Interviene en las negociaciones de su Gobierno con las FARC. Hasta que, en la Feria del Libro de Bogotá de 1996, presenta 'Noticia de un secuestro', en 2002 sus memorias, 'Vivir para contarla', y en 2006 'Memoria de mis putas tristes'. Como personaje inesperado de esta época, el cáncer, un compañero que, como la pérdida de memoria, se resiste a marcharse. «¿De dónde proviene la soledad de los Buendía?», le plantea Mendoza. «Para mí, de su falta de amor. [...] La soledad, para mí, es lo contrario de la solidaridad». Palabra de solitario impenitente.

FECHAS CLAVE

6 de marzo de 1927 Nace Gabriel García Márquez en Aracataca (Colombia) 1928 Masacre en la estación ferroviaria de Ciénaga 1929 Sus padres se trasladan a Barranquilla y se queda con sus abuelos maternos 1932 Nace Mercedes, su futura esposa 1942 Se traslada a Barranquilla 1947 Se matricula en Derecho 1956 Vive en París, donde casi no puede pagar el alquiler, e inicia 'El coronel no tiene quien le escriba' 1958 Se casa con Mercedes, su novia desde hacía 13 años 1959 Viaja a La Habana tras la Revolución y hace amistad con Fidel Castro 1961 Corresponsal en Nueva York 1967 Publica 'Cien años de soledad' 1969 Se establece en Barcelona 1971 Doctorado 'honoris causa' por la Universidad de Columbia 1975 Se instala en México 1981 Medalla de la Legión Francesa y acusaciones de colaboración con el M-19. Publica 'Crónica de una muerte anunciada' 1982 Premio Nobel 1985 Publica 'El amor en los tiempos del cólera' 1992 Publica 'Doce cuentos peregrinos' 1996 Saca 'Memoria de un secuestro' 1997 Discurso de Zacatecas: «Jubilemos la ortografía» 1999 Se le diagnostica un cáncer linfático 2002 Publica 'Vivir para contarla' Julio 2012 Salta la noticia de su enfermedad seria por problemas de memoria

|

|

|

|

|

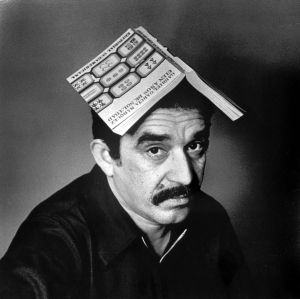

García Márquez y 'todos sus cuentos'

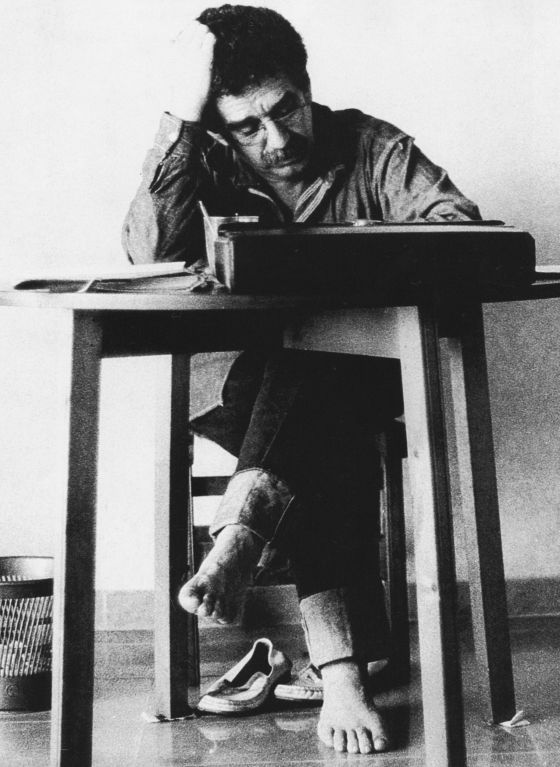

El escritor, en marzo, durante su 85 cumpleaños. | Mario Guzmán

La editorial Mondadori reúne por primera vez todos los cuentos del Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. El volumen incluye 41 relatos imprescindibles que recorren la trayectoria del autor de 'Cien años de soledad'.

Así, el lector encontrará sus relatos tempranos recogidos bajo el título 'Ojos de perro azul', donde se incluye 'Monólogo de Isabel viendo llover en Macondo', célebre texto que puso los cimientos del gigantesco edificio, tan imaginario como real, de lo que acabaría siendo el espacio literario más poderoso de las letras universales de nuestro tiempo: Macondo.

Con Macondo se inauguraron los años del 'realismo mágico' y de los personajes inmersos en el mundo denso y frutal del Caribe americano. De esta etapa, en plena madurez del autor, son sus libros de cuentos: 'Los funerales de la Mamá Grande', donde se narran las fastuosas exequias de la auténtica soberana de Macondo, y 'La increíble y triste historia de la cándida Eréndira y de su abuela desalmada'.

Los relatos más recientes, los de 'Doce cuentos peregrinos', trasladan el escenario a la vieja Europa para hablarnos de la suerte de los latinoamericanos emigrados, de su melancolía y su tenacidad, según informa la editorial Mondadori.

El autor

Gabriel García Márquez, nacido en Colombia, es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982, es además cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y, sobre todo, intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo, en primer término con los que afectan a su amada Colombia y a Hispanoamérica en general.

Máxima figura del llamado 'realismo mágico', en el que historia e imaginación tejen el tapiz de una literatura viva, que respira por todos sus poros, es en definitiva el 'hacedor' de uno de los mundos narrativos más densos en significado que ha dado la lengua española en el siglo XX.

Entre sus novelas más importantes figuran 'Cien años de soledad', 'El coronel no tiene quien le escriba', 'Crónica de una muerte anunciada', 'La mala hora', 'El general en su laberinto', 'El amor en los tiempos de cólera' y 'Diatriba de amor contra un hombre sentado'. En el año 2002 publicó la primera parte de su autobiografía, 'Vivir para contarla', y en 2010 un compendio de sus discursos más célebres, 'Yo no vengo a decir un discurso'.

|

|

|

|

|

El líder cubano "es un lector atento y minucioso" según el autor de Cien años de soledad.

Gabriel García Márquez recuerda las charlas sobre literatura con su amigo Fidel Castro

La Maga, Nota del 5 del 8 de 1992. LILIANA CHEREN

“Mi amistad con Fidel Castro, que yo considero muy personal y sostenida por un gran afecto, empezó por la literatura. cuenta Gabriel García Márquez. Se habían conocido cuando el escritor trabajaba en la agencia de noticias Prensa Latina, en 1960, y la relación entre ambos fue de respeto y simpatía, pero nada hacía suponer que el vínculo pudiera profundizarse más allá de compartir afinidades políticas. Sin embargo, la pasión de ambos por la literatura obró el milagro.

En la década del 70, cuando García Márquez ya era un escritor famoso y Castro uno de los políticos más conocidos del mundo, tuvieron un encuentro en el que Fidel le hizo un comentario sobre lo fatigante y aburrido que le resultaba la lectura de documentos oficiales. "Yo le sugerí que leyera algunos libros que unían a su valor literario una amenidad buena para aliviar el cansancio de la lectura obligatoria -recuerda García Márquez-. Le cité muchos y descubrí, con sorpresa, que los había leído todos, y con muy buen criterio. Esa noche descubrí lo que muy pocos saben: Fidel Castro es un lector voraz, amante y conocedor muy serio de la buena literatura de todos los tiempos, y, aun en las circunstancias más difíciles, tiene un libro interesante a mano para llenar cualquier vacío."

La relación del líder cubano con la lectura es bastante particular. No sólo se nutre de información sino que, además, “es un lector tan atento y minucioso que encuentra contradicciones y datos falsos donde uno menos se lo imagina", agrega el escritor. Después de leer El relato de un náufrago, Castro fue al hotel de García Márquez y le advirtió que había hallado un error de cálculo en la velocidad del barco que hacía imposible que la hora de llegada coincidiera con la que aparecía en el libro. Tenía razón. Por previsión, antes de publicar Crónica de una muerte anunciada, el escritor le llevó los originales a Fidel antes de entregarlos a la editorial. Nuevamente el ojo crítico encontró su blanco: Castro le señaló una equivocación en las especificaciones del fusil de cacería descripto en la novela.

El mandatario cubano no es el único jefe de Estado amigo de García Márquez, quien argumenta que su vinculación personal con los demás presidentes "es una consecuencia más de las oportunidades de relación casi infinitas que ofrece la celebridad -tanto de ellos como la mía-. Pero la amistad con algunos de ellos es el resultado de afinidades de tipo personal, que no tienen nada que ver con el poder y con la fama". Como ejemplo menciona su relación con el presidente francés François Mitterrand, quien, después de haber escuchado a Pablo Neruda -cuando era embajador de Chile en Francia- elogiar al escritor colombiano, aprovechó un viaje México para invitarlo a desayunar y conocerlo. "Las circunstancias en que nos encontramos siempre, sobre todo después de que (Mitterrand) llegó a la presidencia de la república, nos llevan a hablar casi exclusivamente de política, y casi nunca de literatura. Es todo lo contrario de lo que me ha ocurrido con Fidel", argumenta García Márquez.

Con Omar Torrijos, el desaparecido presidente panameño, el escritor mantuvo largas tertulias de "verdadera complicidad caribe" y forjó una amistad que, si bien surgió de un pleito, se transformó en entrañable. Pero hablaban poco de libros. "Torrijos no tenía el hábito de la lectura -comenta el Gabo-, era demasiado inquieto e impaciente para leer de un modo sistemático, pero se mantenía al corriente de los libros que estaban en primer plano." A modo de comparación consigna que "al contrario de Fidel Castro, que habla sin descanso sobre una idea que le da vueltas en la cabeza hasta que consigue redondearla de tanto hablar de ella, Torrijos se encerraba en un hermetismo absoluto".

“Uno siente que a Fidel le gusta el mundo de la literatura, que se halla muy cómodo dentro de él y se complace en cuidar la forma literaria de sus discursos escritos", acota García Márquez, y concluye: "En una ocasión, no sin cierto aire de melancolía, me dijo: En mi próxima reencarnación yo quiero ser escritor”.

"El que no tenga Dios, que tenga supersticiones" "Las supersticiones -o lo que llaman supersticiones- pueden corresponder a facultades naturales que un pensamiento racionalista, como el que domina en Occidente, ha resuelto repudiar", afirma Gabriel García Márquez. Por ello alguna vez sentenció: "El que no tenga Dios, que tenga supersticiones".

Entre los hechos y objetos que el escritor colombiano considera “pavosos" (que traen mala suerte) se hallan las flores de plástico, los pavos reales, los mantones de Manila, el smoking, hacer el amor con los calcetines puestos, andar desnudo y con zapatos, palabras como "nivel", "parámetro", "contexto", "simbiosis", algunas personas que es mejor no nombrar, y, sobre todo el oro". “Para mí el oro está identificado con la mierda -explica García Márquez-. Es en mi caso un rechazo a la mierda, según me dijo un psicoanalista. Desde niño." Incluso esta aversión al oro se refleja en Cien años de soledad: "Cuando José Arcadio Buendía descubre la fórmula para transmutar los metales en oro y muestra a su hijo el resultado de su experimento, éste dice: parece mierda de perro", recuerda.

Sin embargo, hay elementos que el escritor considera imprescindibles para tener buena fortuna. En su escritorio siempre hay un ramo de flores amarillas, su color de la suerte. Para aclarar cuál es la tonalidad exacta del amarillo, que obviamente dista mucho del color oro, lo ha precisado con la siguiente descripción: "El amarillo del mar Caribe a las tres de la tarde, visto desde Jamaica".

Encontrado en: http://www.lamaga.com.ar/www/area2/pg_nota.asp?id_nota=3488

|

|

|

|

|

La muerte de Gabo y la increíble coincidencia con uno de sus personajes

Como Úrsula Iguarán, de Cien años de soledad, Gabriel García Márquez murió en un Jueves Santo.

Jueves 17 de Abril de 2014 | 20:08  GABO. Una coincidencia en la fecha con Úrsula, de Cien años de soledad. GABO. Una coincidencia en la fecha con Úrsula, de Cien años de soledad.

"Amaneció muerta un jueves santo. La última vez que le habían ayudado a sacar la cuenta de su edad, por los tiempos de la compañía bananera, la había calculado entre los ciento quince y ciento veinte años".

Casi como si fuera una extensión de su obra del realismo mágico, Gabriel García Márquez murió un Jueves Santo, el mismo día que Úrsula Iguarán, uno de los personajes clave de la legendaria novela Cien años de Soledad.

Úrsula es la prima y a la vez esposa de José Arcadio Buendía, histórica familia retratada en el libro durante 100 años, en Macondo. La relación entre ambos tiene que ver con el temor de tener un hijo con cola de chancho por la relación incestuosa por la que están juntos.

Se trata de la mamá de José Arcadio (hijo), Aureliano y Amaranta Buendía, además de Rebeca, una hija adoptiva. Muere el jueves santo, con más de 115 años y ciega.

|

|

|

|

|

Cremaron el cuerpo de García Márquez

Fue en una ceremonia privada, en Ciudad de México; un cordón de policías escoltó el traslado de los restos.

Viernes 18 de Abril de 2014 | 23:33  GENIO. García Márquez revolucionó la literatura contemporánea. GENIO. García Márquez revolucionó la literatura contemporánea.

El cuerpo del escritor colombiano Gabriel García Márquez, que recibió el Premio Nobel de Literatura en 1982 y signó el camino de la literatura latinoamericana, fue cremado en una ceremonia privada en Ciudad de México, tras su fallecimiento ocurrido el jueves a los 87 años en esa ciudad, donde vivía desde hace más de tres décadas.

Los restos del escritor fueron trasladados desde su residencia hasta una funeraria del barrio Pedregal en un coche fúnebre escoltado por un cordón de al menos 40 policías en motos, que debieron interrumpir el tránsito para poder avanzar en forma rápida.

La directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García, dijo a la prensa que "los restos del escritor se incineraron en privado", según reportaron medios de México, donde autoridades nacionales anunciaron que el lunes realizarán un gran homenaje en el Palacio de Bellas Artes del Distrito Federal.

Esta semana, la familia de Gabo admitió que el escritor estaba frágil. Había sido internado del 31 de marzo, cuando fue tratado por una neumonía y una deshidratación en un hospital de México. Aunque salió el 3 de abril a su casa, se mostró delicado y demasiado débil.

Lo venció una enfermedad contra la que había batallado, en diferentes etapas, desde 1999. El escritor sufría Alzheimer desde hacía varios años, aunque la familia no lo había hecho público. El que fue uno de los escritores más influyentes del siglo XX deja al mundo una obra inmensa y el legado del realismo mágico.

|

|

|

|

|

Carta de Gabo antes de morir

Las últimas palabras de Gabriel García Márquez que quedaron impregnadas en papel y en el corazón del mundo que siguió su vida literaria.

Ganador del Premio Nobel deja un enorme legado y profundo vacío en el mundo literario.

Voz de América - Redacción

17.04.2014

Debido al deterioro de su salud, el escritor Gabriel García Márquez anunció su retiro de la vida pública en noviembre de 2013 con una carta donde detalla lo que haría si le "regalaran un trozo de vida" como presagio de su muerte.

“Si por un instante Dios se olvidara de que soy una marioneta de trapo y me regalara un trozo de vida, aprovecharía ese tiempo lo más que pudiera. Posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo.

Daría valor a las cosas, no por lo que valen, sino por lo que significan.

Dormiría poco, soñaría más, entiendo que por cada minuto que cerramos los ojos, perdemos sesenta segundos de luz.

Andaría cuando los demás se detienen, despertaría cuando los demás duermen.

Si Dios me obsequiara un trozo de vida, vestiría sencillo, me tiraría de bruces al sol, dejando descubierto, no solamente mi cuerpo, sino mi alma.

A los hombres les probaría cuán equivocados están al pensar que dejan de enamorarse cuando envejecen, sin saber que envejecen cuando dejan de enamorarse.

A un niño le daría alas, pero le dejaría que él solo aprendiese a volar.

A los viejos les enseñaría que la muerte no llega con la vejez, sino con el olvido.

Tantas cosas he aprendido de ustedes, los hombres… He aprendido que todo el mundo quiere vivir en la cima de la montaña, sin saber que la verdadera felicidad está en la forma de subir la escarpada.

He aprendido que cuando un recién nacido aprieta con su pequeño puño, por primera vez, el dedo de su padre, lo tiene atrapado por siempre.

He aprendido que un hombre sólo tiene derecho a mirar a otro hacia abajo, cuando ha de ayudarle a levantarse.

Son tantas cosas las que he podido aprender de ustedes, pero realmente de mucho no habrá de servir, porque cuando me guarden dentro de esa maleta, infelizmente me estaré muriendo.

Trata de decir siempre lo que sientes y haz siempre lo que piensas en lo más profundo de tu corazón.

Si supiera que hoy fuera la última vez que te voy a ver dormir, te abrazaría fuertemente y rezaría al Señor para poder ser el guardián de tu alma.

Si supiera que estos son los últimos minutos que te veo, te diría “Te Quiero” y no asumiría, tontamente, que ya lo sabes.

Siempre hay un mañana y la vida nos da siempre otra oportunidad para hacer las cosas bien, pero por si me equivoco y hoy es todo lo que nos queda, me gustaría decirte cuanto te quiero, que nunca te olvidaré.

El mañana no lo está asegurado a nadie, joven o viejo. Hoy puede ser la última vez que veas a los que amas. Por eso no esperes más, hazlo hoy, ya que si mañana nunca llega, seguramente lamentaras el día que no tomaste tiempo para una sonrisa, un abrazo un beso y que estuviste muy ocupado para concederles un último deseo.

Mantén a los que amas cerca de ti, diles al oído lo mucho que los necesitas, quiérelos y trátalos bien, toma tiempo para decirles, “lo siento” “perdóname”, “por favor”, “gracias” y todas las palabras de amor que conoces.

Nadie te recordará por tus nobles pensamientos secretos. Pide al Señor la fuerza y sabiduría para expresarlos.

Finalmente, demuestra a tus amigos y seres queridos cuanto te importan".

|

|

|

|

|

La fama casi le desbarata la vida a Gabriel García Márquez

Por: BARCELONA (ESPAÑA). |

9:13 p.m. | 18 de Abril del 2014

En la charla con 'La Vanguardia', el escritor estuvo acompañado de su esposa, Mercedes.

Foto: Archivo / EL TIEMPO

En su última entrevista Gabo habló de cómo ser una celebridad perturba el sentido de la realidad.

En febrero del 2006, el diario barcelonés La Vanguardia publicó la que iba a ser la última entrevista que concedería el nobel. En ella habló sobre el poder perturbador de la fama y el año sabático que estaba viviendo. “La gente debe saber que, si publico algo más, será porque valga la pena”, le dijo entonces en su casa del barrio el Pedregal de San Ángel, en México, al periodista Xavi Ayén.

Reticente a hablar de su vida privada (“para eso ya está mi biógrafo oficial, el inglés Gerald Martin, quien, por cierto, ya debería haber publicado el libro, yo creo que está esperando a que me pase algo…”), cuenta que “este año (finales del 2005) me lo he tomado sabático. No me he sentado ante la computadora. No he escrito una línea. Y, además, no tengo proyecto ni perspectivas de tenerlo. No había dejado nunca de escribir, este ha sido el primer año de mi vida en que no lo he hecho. Yo trabajaba cada día, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, decía que era para mantener el brazo caliente..., pero en realidad era que no sabía qué hacer por la mañana”.

¿Y ahora ha encontrado algo mejor que hacer?

He encontrado una cosa fantástica: ¡quedarme en la cama leyendo! Leo todos aquellos libros que nunca tuve tiempo para leer... Recuerdo que antes sufría un gran desconcierto cuando, por lo que fuera, no escribía. Tenía que inventar alguna actividad para poder vivir hasta las 3 de la tarde, para distraer la angustia. Pero ahora me resulta placentero.

¿Y el segundo volumen de memorias?

Creo que no voy a escribirlo. Tengo algunas notas escritas, pero no quiero que sea una mera mecánica profesional. Me doy cuenta de que, si publico un segundo tomo, voy a tener que decir en él cosas que no quiero decir, a causa de algunas relaciones personales que no son muy buenas. El primer tomo, Vivir para contarla, es exactamente lo que yo quería. En el segundo, me encontré una cantidad de gente que tenía que aparecer, y que, caramba, no quiero que estén en mis memorias. No sería honrado dejarles fuera, porque fueron importantes en mi vida, pero no me caen simpáticos.

Aunque Gabo no da nombres, no podemos evitar preguntarle por Mario Vargas Llosa, el escritor peruano cuya amistad quedó cortada de raíz tras el puñetazo en público que éste le propinó, aquí en México, en el año 1976, a causa de un incidente personal cuyo esclarecimiento ellos han delegado en “los biógrafos del futuro”. ¿No ve posible que, algún día, se produzca una reconciliación? En ese momento, su esposa, Mercedes Barcha, que ha entrado en el estudio hace unos minutos, responde con contundencia: “Para mí ya no es posible. Han pasado 30 años”.

“¿Tanto?”, pregunta Gabo, sorprendido. “Hemos vivido tan felices estos 30 años sin él que no lo necesitamos para nada”, asegura Mercedes, antes de matizar que “Gabo es más diplomático, así que esta frase pueden ponerla exclusivamente en mi boca”.

Volviendo a su inédito periodo de inactividad, el nobel aclara: “Se me ha acabado el año sabático, pero ya encuentro excusas para prorrogarlo durante todo el 2006. Ahora que he descubierto que puedo leer sin escribir, a ver hasta dónde llega. Yo creo que me lo gané. Con todo lo que he escrito, ¿no? Aunque si mañana se me ocurriera una novela, ¡qué maravilla sería! En verdad, con la práctica que tengo, podría hacer una sin más problemas: me siento ante la computadora y la saco..., pero la gente se da cuenta si no has puesto las tripas. Ahí detrás de mí están encendidos todos los aparatos informáticos, listos para entrar en acción el día que se me ocurra.

“Me encantaría encontrar un tema, pero no tengo necesidad de sentarme a inventarlo. La gente debe saber que, si publico algo más, será porque valga la pena”.

“De hecho –comenta–, ya tampoco me despierto por la noche asustado, tras haber soñado con los muertos de los que me hablaba mi abuela en Aracataca, cuando era niño, y creo que eso tiene que ver con lo mismo, con que se me acabó el tema”.

Su último tema, hasta el momento, ha sido Memoria de mis putas tristes, novela corta publicada en el 2004. “Tampoco estaba en el programa –revela ahora–. En realidad, proviene de un programa anterior, había pensado en una serie de relatos en ambientes prostibularios, de ese tipo. Hace tiempo escribí cuatro o cinco historias, pero la única que me gustó fue la última, me di cuenta de que el tema no daba para tanto, de que lo que realmente andaba buscando era aquello, así que decidí prescindir de las primeras y publicar la última de manera independiente”.

Otro proyecto en el que andaba trabajando, y que quedó interrumpido, era la historia de un hombre que debía morir al escribir la última frase. “Pero pensé: a ver si te va a suceder a ti...”.

“Dejar de escribir no ha cambiado mi vida, ¡eso es lo mejor! Las horas que utilizaba para hacerlo no han quedado secuestradas por otras actividades enojosas”.

El escritor nos muestra el gran muñeco amarillo que vimos al entrar. “Es una artesanía mexicana, regalo de Felipe González, que viene mucho por aquí”. La conversación deriva entonces hacia su fascinación por el poder y los diferentes mandatarios y exmandatarios que le visitan. “Como escritor, me interesa el poder, porque resume toda la grandeza y miseria del ser humano”.

Entre sus amistades, destaca a Clinton. “¿No le conocen ustedes? ¡Es un tipo estupendo! Yo no me lo he pasado tan bien como junto a él”.

García Márquez ha ido desarrollando sus mecanismos para preservar su vida privada, cada vez más eficaces, y parece haber conjurado el peligro de que su éxito le robara tiempo para los afectos de hijos, nietos y amigos. Antes, sin embargo, “la fama estuvo a punto de desbaratarme la vida, porque perturba el sentido de la realidad, tanto como el poder. Te condena a la soledad, genera un problema de incomunicación que te aísla”.

Gabo sigue huyendo de la luz de los focos públicos. Cree que la discreción es siempre más efectiva, incluso en política. Ha mantenido su amistad con Fidel Castro, pero se ha separado “en silencio” de las posturas dogmáticas, y a la vez su intervención personal ha sido decisiva para que el régimen cubano libere a algunos presos políticos o suavice algunas posturas. Sus intervenciones en varios países incluyen desde la liberación de banqueros secuestrados en El Salvador a conseguir que dictadores permitan abandonar su país a familiares de disidentes, entre otros muchos episodios dignos de una película de James Bond o de una novela de su amigo Graham Greene, como cuando, en 1995, los secuestradores de Juan Carlos Gaviria exigieron que Gabo asumiera la Presidencia de Colombia (la respuesta del escritor fue: “Nadie puede esperar que asuma la irresponsabilidad de ser el peor presidente de la República (...) Liberen a Gaviria, quítense las máscaras y salgan a promover sus ideas de renovación al amparo del orden constitucional”). “Yo he sido siempre más conspirador que “firmador” –apunta–. He logrado siempre muchas más cosas mirando de arreglarlas por debajo que firmando manifiestos de protesta”.

Dentro de esa “diplomacia secreta”, ahora, por ejemplo, realiza funciones de mediador por la paz en Colombia, acercando las posiciones del Gobierno del presidente Uribe con las de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln). “Tal vez mejor no tratemos mucho eso, porque está todavía hablándose. No es bueno hacer declaraciones cuando se trabaja en ello. Desde que me concibieron, estoy oyendo hablar del proceso de paz de Colombia. Ahora, después de un largo tira y afloja, se pusieron de acuerdo para conversar. He participado en unas primeras conversaciones en La Habana, y fue muy bien. Tengo buenas relaciones con ambos lados. Estas gestiones, para un escritor como yo, acostumbrado a ganar, son siempre una cura de humildad, pues intervienen una conjunción de factores muy diversos”.

Mientras posa para unas fotos en el jardín junto a su esposa, Gabo le comenta, bromeando: “Ya ves por qué nunca doy entrevistas, Mercedes. Llegan con esa mansedumbre y no se van nunca”.

Era alérgico a los homenajes

Antes del Nobel, Gabo alcanzó reconocimientos como el Premio Literario de Esso por La mala hora (1961), había sido declarado doctor honoris causa por la Universidad de Columbia (Nueva York) y el Premio Rómulo Gallegos por La increíble y triste historia de la cándida Eréndira, en 1972.

Su histórica frase de aceptación de este último ya vislumbraba su ‘incomodidad’ con los reconocimientos. Dijo que los escritores no estaban en el mundo para ser coronados, que todo premio era peligroso, que toda subvención comprometía y que todo homenaje público era un principio de embalsamamiento. Aún así, aceptó el homenaje del Congreso Internacional de Literatura Iberoamericana (1977) y, por supuesto, el Nobel. Desde entonces empezó a rechazar homenajes, incluidos el doctorado en La Sorbona y, de antemano, la posibilidad de aceptar el Premio Cervantes si se lo ofrecieran. “Me he negado a convertirme en un espectáculo, detesto la televisión, los congresos literarios, las conferencias y la vida intelectual”, dijo alguna vez.

Pasados los años aceptó algunos tributos, como el apoteósico del IV Congreso de la Lengua Española, en marzo del 2007, con varios presidentes latinoamericanos, los reyes de España y el expresidente Clinton, de Estados Unidos, en Cartagena.

BARCELONA (ESPAÑA).

|

|

|

|

|

Gabo en tierra de cachacos, por Plinio Apuleyo Mendoza

Por: PLINIO APULEYO MENDOZA |

10:44 p.m. | 18 de Abril del 2014

Mendoza y García Márquez se conocieron en un café de Bogotá, en 1947.

Foto: Archivo / EL TIEMPO

El hombre clave en la vida del nobel, recuerda el simpático comienzo de la amistad que los unió.

¿Dónde nos conocimos? En un café, hace muchísimo tiempo, cuando Bogotá era todavía una ciudad de mañanas heladas, de tranvías lentos, de campanas profundas, de carrozas funerarias tiradas por caballos percherones y conducidas por cocheros de librea y sombreros de copa. (Vea el especial: Macondo está de luto).

Él debía de tener unos 20 años y yo, 16.

Fue un encuentro rápido y accidental que no dejaba prever amistad alguna entre dos tipos tan distintos: un muchacho tímido, de lentes, criado por tías vestidas siempre de negro, en casas siempre glaciales, bajo cielos que a toda hora contenían una amenaza de lluvia, y un costeño que había crecido, vivido y pecado en el aire ardiente de las ciénagas y de las plantaciones de banano, a más de treinta grados a la sombra, oyendo el clamor de las chicharras en los duros mediodías, los grillos insomnes de la noche.

Aquel café, como todos los de entonces en Bogotá, es un antro sombrío, envenenado por olores rancios y el humo de cigarrillos, lleno de estudiantes y empleados que pasan horas sentados a la misma mesa.

Estoy con un amigo, Luis Villar Borda, estudiante de primer año de Derecho, cuando alguien lo saluda estrepitosamente desde lejos.

–Ajá, doctor Villar Borda, ¿cómo está usted?

Y en seguida, abriéndose paso entre las mesas atestadas, vibrando sobre el funerario enjambre de trajes y sombreros oscuros, nos sorprende el relámpago de un traje tropical, color crema, ancho de hombros y ajustado en las caderas, traje increíble que habría requerido un fondo de palmeras y quizás un par de maracas en las manos de quien lo lleva con tanto desenfado, un muchacho flaco, alegre, rápido como un pelotero de béisbol o un cantante de rumbas. Sin pedirle permiso a nadie, el recién llegado toma asiento en nuestra mesa. Su aspecto es descuidado. Tiene una camisa de cuello mugriento, una tez palúdica, un bigote inspirado y lineal. El traje de cantante de rumbas parece flotarle sobre los huesos.

Costeño, pienso. Uno de los tantos estudiantes que vienen de la Costa Caribe, cuya vida discurre en pensiones, cantinas y casas de empeño.

Villar me presenta.

Lanzando las palabras con un ímpetu vigoroso, como si fueran pelotas de béisbol, el tipo me sorprende con un inesperado:

–Ajá, doctor Mendoza, ¿cómo van esas prosas líricas?

Yo me siento enrojecer hasta la raíz del pelo. Las prosas líricas de que habla, escritas sigilosamente como se escriben los sonetos de amor del bachillerato, han sido publicadas con reprobable ligereza por mi padre en Sábado, un semanario de amplia circulación que él dirige. Inspiradas por temas tales como la melancolía de los atardeceres en la sabana de Bogotá, prefiero ahora creer que han pasado inadvertidas para todo el mundo.

Pero el costeño aquel parece haberlas leído.

No sé qué contestarle. Por fortuna, la atención del otro se ha desviado repentinamente hacia la camarera, una muchacha desgreñada y con los labios intensamente pintados de rojo, que acaba de aproximarse a la mesa preguntándole qué desea tomar.

El costeño la envuelve en una mirada húmeda, lenta y procaz, una mirada que va tomando nota del busto y las caderas.

–Tráeme un tinto –dice, sin quitarle los ojos de encima.

Luego, sorpresivamente bajando la voz hasta convertirla en un susurro cómplice, apremiante:

–¿Esta noche?

La muchacha, que está recogiendo botellas y vasos en nuestra mesa, hace un gesto de fastidio.

–¿Te aguardo esta noche? –insiste el otro, siempre con voz de susurro, a tiempo que su mano, al descuido, suave como una paloma, se posa en el trasero de ella.

–Suelte –protesta la mujer, esquivándolo malhumorada.

El recién llegado la ve alejarse con una mirada lánguida, salpicada de malos pensamientos, apreciando sus pantorrillas y el balanceo de las caderas. Inquietas cavilaciones le nublan la frente cuando se vuelve hacia nosotros.

–Debe de tener la regla –suspira al fin.

Mi amigo lo examina con agudas pupilas llenas de risa. Bogotano, la forma de ser de los costeños lo divierte sobremanera.

Yo, en cambio, empiezo a ver al tipo con una especie de horror. He oído decir que los costeños atrapan enfermedades venéreas como uno atrapa un resfrío y que en su tierra hacen el amor con las burras (y en caso de apuro, con las gallinas).

Por mi parte, soy un puritano de dieciséis años, con una libido profundamente sofocada que me hace propenso a amores tristes, sin esperanza, por mujeres tales como Íngrid Bergman, Vivien Leigh o Maureen O’Hara, que veo reír, temblar, besar a otros hombres en las pantallas del cine Metro, los domingos en la tarde. Jamás se me ha ocurrido poner mi mano en el trasero de una camarera.

Cuando el costeño desaparece tan inesperada, rápida y alegremente como ha venido, sin pagar su café, Villar me explica quién es.

–El Espectador ha publicado un par de cuentos. Se llama García Márquez, pero en la universidad le dicen Gabito. Todo un caso. Masoquista.

Yo no he oído bien.

–¿Comunista?

–No, hombre, masoquista.

–¿Qué es esa vaina?

–Masoquista, un hombre que se complace sufriendo.

–Pues a mí me pareció un tipo más bien alegrón.

–Es un masoquista típico. Un día aparece por la universidad diciendo que tiene sífilis. Otro día habla de una tuberculosis. Se emborracha, no presenta exámenes, amanece en los burdeles.

Villar se queda contemplando taciturno el humo del cigarrillo que acaba de encender. Su tono es el de un médico que da un diagnóstico severo, irremediable.

–Lástima, tiene talento. Pero es un caso absolutamente perdido.

Muchos años después, siendo amigo irrevocable del caso perdido, habría de conocer las circunstancias duras de su vida de estudiante y de su llegada a Bogotá.

Puedo imaginar al muchacho asustado que años antes de nuestro primer encuentro se bajó del tren, verde de frío y envuelto en lanas prudentes, llevando en la cabeza las impresiones de aquel primer y largo viaje suyo a la capital: el zumbido del viejo barco de rueda que lo trajo río arriba desde la Costa; la fulgurante reverberación de las aguas del Magdalena extendiéndose hacia las tórridas riberas donde a veces se escuchan algarabías de micos; el tren que ha subido resoplando con fatiga por el flanco de una cordillera de brumas para depositarlo de pronto en el crepúsculo de una ciudad yerta, con tranvías llenos de hombres vestidos como para un funeral, con luces amarillas que van encendiéndose en las calles mientras en los viejos conventos coloniales suenan las campanas llamando a rosario.

Llevado por su tutor en un taxi, el caso perdido, niño aún, se echó a llorar. Nunca había visto nada tan lúgubre.

Puedo imaginar el pueblo aquel adonde fue conducido luego, Zipaquirá, y el liceo, una especie de convento, el olor sepulcral de los claustros, las campanas dando la hora en el aire lúgubre de las tierras altas; los domingos en que, incapaz de afrontar la tristeza del pueblo, tan distante de su mundo luminoso del Caribe, se quedaba solo en la biblioteca leyéndose novelas de Salgari o Julio Verne.

Puedo imaginar también sus tardes de domingo en Bogotá, años después, cuando, estudiante de Derecho y viviendo en una pensión de la antigua calle Florián, leía libro tras libro sentado en un tranvía que recorría la ciudad de sur a norte, luego de norte a sur.

Mientras el tranvía aquel avanzaba lento en la soleada tarde de domingo, por calles que las multitudes aglomeradas en el estadio de fútbol o en la plaza de toros habían dejado vacías, el caso perdido (me lo contaría muchas veces), con sus dieciocho años maltratados por ansiedades y frustraciones ardientes, tenía la impresión de ser el único en aquella ciudad sin mujer con quien acostarse, el único sin dinero para ir a l cine o a los toros, el único que no podía beberse una cerveza, el único sin amigos ni familia.

Para defenderse de aquel mundo de hombres sombríos del altiplano andino, de ‘cachacos’ de modales almidonados, que lo miraban con risueño desdén, el caso perdido afirmaba su desenvoltura de costeño. Entraba en los cafés, saludaba con voz fuerte, se sentaba en una mesa sin pedirle permiso a nadie y, si podía, intentaba concertar una cita nocturna con la camarera.

Sin embargo, en el fondo, era un tímido; un solitario, que prefería Kafka a los tratados de Derecho y que escribía cuentos sigilosos en su cuarto de pensión, cuentos que hablaban de su pueblo bananero, de alcaravanes de madrugada y de trenes amarillos.

En suma, el costeño aquel con traje de cantante de rumbas y zapatos color guayaba era un hermano. Pero yo no podía adivinarlo entonces.

Volví a verlo años más tarde, fotografiado en un periódico colombiano con motivo de la aparición de La hojarasca, su primera novela.

Había abandonado, al parecer, los trajes tropicales. Ahora vestía de negro, de un negro férreo y modesto, usaba una corbata de nudo ancho y triangular, y al cruzar la pierna, como lo hacía en la foto, dejaba ver un par de calcetines breves.

Tenía la meritoria corrección de un empleado de banco, de un secretario de juzgado o del reportero que era entonces.

(Uno adivinaba en la foto la caspa, los dedos manchados de nicotina, el barato paquete de cigarrillos negros al lado de la máquina de escribir).

Su aspecto y el título del libro me hicieron pensar en un primer momento en uno de esos malos novelistas llegados de la Costa Caribe, que escribían entonces libros llenos de multas, de botellas de ron, de malas palabras, con diálogos imposibles, tal era el colorido empeño que mostraban en transcribir las palabras como las pronunciaban los protagonistas.

La hojarasca me fue enviada por un amigo a París, donde yo estudiaba. “Naturalmente –decía él–, con las exageraciones propias del país, aquí están hablando de un Proust colombiano”.

“No, no es un pichón de Proust –pensé después de leer el libro–. Es un pichón de Faulkner”.

PLINIO APULEYO MENDOZA

Especial para EL TIEMPO

|

|

|

|

|

'El García Márquez que yo conocí...'

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO |

8:46 p.m. | 18 de Abril del 2014

Yamile Lanchas Nalus le pidió un autógrafo a García Márquez en Cartagena en 1983.

Foto: Archivo particular

Los usuarios de ELTIEMPO.COM contaron anécdotas y sentimientos de sus encuentros con el novelista.

‘Conocí al señor de las mariposas’

Yamile Lanchas Nalus

Era el 7 de diciembre del año 1983, en Cartagena. Yo tenía 8 años cuando conocí al “señor de las mariposas amarillas”, como le decía yo. Me dejó una flor pintada en el papel. Años después me dejó historias, personajes, hechos asombrosos y delirantes, que me ayudaron a entender, vivir y pertenecer a nuestra cultura. Qué tesoro. Y qué alegría haberme cruzado con su dulzura y con sus páginas.

‘Lo abracé como si fuera mi padre’

Nadim Marmolejo Sevilla

Fue en San Andrés, en 1993. Fui a esperarlo, como el niño que sabe que va a encontrarse con su padre después de una larga espera. Como periodista, me ubiqué a prudente distancia de donde sería el sitio por donde aparecería el avión en que venía de Bogotá rumbo a Costa Rica. Cuando llegó el avión, el corazón me empezó a latir fuertemente. Lo vi bajar. Le puse la grabadora para entrevistarlo. “Bienvenido a San Andrés, Gabo”, le dije, y me contestó algo que no me acuerdo. Pero no resistí la tentación de abrazarlo como al padre que fui a esperar. Me sentí feliz.

‘Fui su escolta personal’

Capitán José Luis Mejía Amaya

La foto fue tomada en el Comando de la Policía de Neiva, cuando, siendo oficial de la Policía Antinarcóticos, tuve que ser el escolta personal de Gabo, en 1996. Gabo nos visitó para observar la fumigación de cultivos de amapola en Huila y Tolima, momento en el que tuve la oportunidad de conversar mucho con él. Recuerdo un poema que me repitió en esa ocasión: “Recordar es fácil para quien tiene memoria... y olvidar, difícil para quien tiene corazón”. Esos momentos son inolvidables para mí. Sin duda, el mejor servicio que me tocó prestar en mi institución.

‘Tuve el placer de venderle libros’

Álvaro Castillo Granada

No fui amigo de él. No. Pero sí existí para él. Fui el ‘Librovejero’. Así me llamaba cuando nos encontramos o cuando hablamos por teléfono. Tuve el inmenso placer de servirle con mi oficio: vendedor de libros usados. Gracias a los libros existí para él. Qué manera más hermosa de hacer parte de una historia. Jamás, ni en mis más disparatados ensueños, se me ocurrió pensar que esto fuera posible. No fue hasta 1996 cuando lo vi en persona por vez primera. Nunca pude decirle Gabo o Gabito. Me limité a decirle como escuché que lo nombraban en Cuba: “García”.

‘Me aconsejó que no interrumpiera mi escritura’

Marta Hernández Salgar

Por la amistad que unió a mi abuelo, José Salgar, con Gabriel García Márquez tuve la oportunidad de conocerlo cuando era una niña. Pero la ocasión que recuerdo con especial afecto es la visita que hice a su casa de San Ángel, en 1998. Tomé un taxi. Me recibió junto a su esposa y, como era su hora de salir al jardín, dimos una vuelta con calma. Le confesé con pudor que siempre había querido escribir. Me aconsejó que no permitiera interrupciones por parte de nadie. Supe de dónde venía el consejo y me juré concentración para escribir.

|

|

|

|

|

Las frases que nos dejó Gabriel García Márquez para la historia

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO |

9:21 p.m. | 17 de Abril del 2014

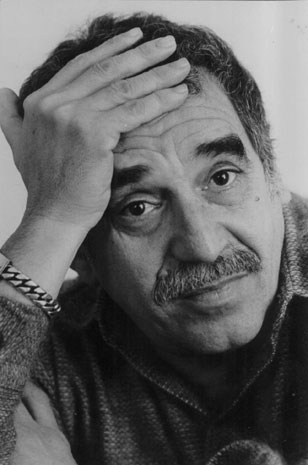

Gabriel García Márquez en Barcelona.

Foto: Archivo EL TIEMPO.

En sus discursos, libros y textos habló del amor, del país, la muerte y de la cultura costeña.

- No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. En ‘Del amor y otros demonios’.

- Nunca me he cansado de decir que ‘Cien años de soledad’ no es más que un vallenato de trescientas cincuenta páginas. Citada en el libro ‘El mundo según Gabriel García Márquez’.

- La música pone orden al silencio. En la ‘Soledad de Gabriel García Márquez’, de Miguel Fernández-Braso.

- (...) entiendo que un intelectual es una persona que tiene ideas preconcebidas que trata de adaptar a la realidad. En ‘El mundo según Gabriel García Márquez’.

- La fuerza invencible que ha impulsado al mundo no son los amores felices sino los contrariados. ‘Memoria de mis putas tristes’.

- La soledad del poder se parece mucho a la soledad del escritor. En el Manifiesto, 1977.

- (...) Colombia, una patria oprimida que en medio de tantos infortunios ha aprendido a ser feliz sin la felicidad, y aun en contra de ella. (...) Creo que Colombia está aprendiendo a sobrevivir con una fe indestructible cuyo mérito mayor es el de ser más fructífera cuanto más adversa. Mensaje de Gabo para los 200 años de la Universidad de Antioquia.

-El periodismo es una pasión insaciable que solo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad.- Asamblea de la SIP, 7 de octubre de 1996.

-Dicen que yo he inventado el realismo mágico, pero solo soy el notario de la realidad. Incluso hay cosas reales que tengo que desechar porque sé que no se pueden creer. Boletín cultural n.º 158. Madrid, 1995.

- El día en que la mierda tenga algún valor, los pobres nacerán sin culo. De ‘El otoño del patriarca’.

- La vida no es la que uno vivió sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Epígrafe de sus memorias ‘Vivir para contarla’.

- Los costeños somos la gente más triste del mundo. Gaceta de Colcultura, 1981.

- (...) comencé a ser escritor en la misma forma que me subí a este estrado: a la fuerza. 3 de mayo de 1970, durante un discurso en Caracas.

- El oficio de escritor es tal vez el único que se hace más difícil a medida que más se practica. 3 de mayo de 1970, durante un discurso en Caracas.

- El cine y yo somos como un matrimonio mal llevado; no puedo vivir ni con él ni sin él. Dijo a la revista de cine ‘Cuban’, en 1969.

- Nunca, en ninguna circunstancia, he olvidado que en la verdad de mi alma no soy nadie más ni seré nadie más que uno de los dieciséis hijos del telegrafista de Aracataca. Del libro ‘El olor de la guayaba’.

- Toda buena novela es una adivinanza del mundo. En la Revista Nacional de Cultura.

- “La novela es como el matrimonio: se le puede ir arreglando todos los días... Y el cuento es como el amor: si no sirvió, no se puede arreglar”. Dijo al publicar ‘Crónica de una muerte anunciada’.

- En cada línea que escribo trato siempre, con mayor o menor fortuna, de invocar los espíritus esquivos de la poesía, y trato de dejar en cada palabra el testimonio de mi devoción por sus virtudes de adivinación, y por su permanente victoria contra los sordos poderes de la muerte. Discurso de aceptación del Nobel, 1982.

- La ética debe acompañar siempre al periodismo como el zumbido al moscardón. Asamblea de la SIP, 7 de octubre de 1996.

-Me considero el mejor amigo de mis amigos, y creo que ninguno de ellos me quiere tanto como yo quiero al amigo que quiero menos. Del libro ‘El olor de la guayaba’.

- El Caribe es el único mundo en que no me siento extranjero, y donde pienso mejor. En ‘El encuentro con dos camaradas’. París. 1972

-América Latina, esa patria inmensa de hombres alucinados y mujeres históricas. Discurso del nobel de literatura en Suecia.

REDACCIÓN EL TIEMPO

|

|

|

|

|

Gabo murió a las 12:08 de afección respiratoria y renal

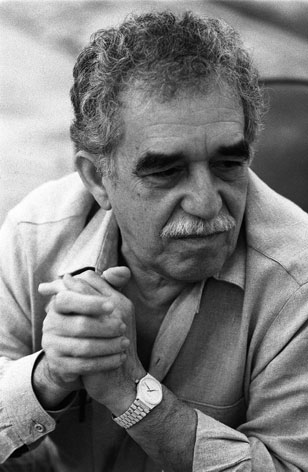

Gabriel García Márquez / Foto: Banco de la República

Una fuente cercana a la familia confirmó que el escritor colombiano Gabriel García Márquez falleció a las 12:08 del medio día del Jueves Santo. Presentó una insuficiencia renal y luego una respiratoria que lo hizo colapsar. Toda su familia se encuentra en su casa de Ciudad de México; hijos, nietos y, por supuesto, su esposa Mercedes Barcha, quien, según conoció Caracol Radio en exclusiva, es quien recibe a todos los amigos de la familia y les dice a la entrada: “no te vayas a poner a llorar”.Caracol Radio también pudo establecer que el cuerpo de Gabo fue cremado el mismo Jueves Santo y que sus cenizas permanecen en la funeraria García López, del Distrito Federal, y no están en la casa del Nobel como se había especulado al principio de la mañana de este viernes. Las cenizas del premio Nobel partirán directamente el lunes al Palacio de Bellas Artes para la ceremonia que se llevará a cabo entre 3:00 y 7:00 de la noche. El homenaje llamado de “Cenizas Presentes” iniciará formalmente a las 4:00 de la tarde y contará con la presencia del presidente de México, Enrique Peña Nieto. En frente de la casa de Gabriel García Márquez en Ciudad de México, decenas de periodistas de todo el mundo siguen aguardando alguna declaración de amigos que llegan para darle el pésame a la familia de Gabo. Ya está descartado que haya algún otro pronunciamiento oficial por parte de los hijos o de la esposa de Gabo. |

|

|

|

|

El legado universal de García Márquez y el amor de sus lectores

19 abril 2014 |

|

|

|

|

|

Silvio Rodríguez sobre Gabriel García Márquez: “No recuerdo…”

20 abril 2014 |

Gabriel García Márquez fotografiado en 2010 por Daniel Mordzinski.

No recuerdo dónde lo conocí. Puede haber sido gracias a Haydee Santamaría. Acaso coincidimos en alguna comida en casa de la amiga común, quizá en aquella en que fui embromado con una tortilla de plátanos maduros. Lo que sí tengo claro es que en septiembre de 1969, entre la treintena de libros que embarqué en el Playa Girón, había un Cien años de soledad que ya había leído un par veces.

Lo veo a flashazos, en distintos momentos. Un 31 de diciembre me invitó a una fiesta en la que estaban su amigo Fidel Castro y el actor norteamericano Gregory Peck. Hubo un momento, cercano a las 12 de la noche, en que me vi conversando con aquellos gigantes y me sentí desubicado.

La primera vez que estuve en su casa de México fui con Raúl Roa Kourí y mi hermana María, casados por entonces. Estaban de tránsito, camino a New York, donde estarían 6 años sirviendo a Cuba ante las Naciones Unidas. Fuimos por la mañana y pasamos algunas horas en el despacho del escritor, donde estaban algunos de sus libros, su máquina de escribir. Allí constaté que, tal y como se decía, sobre su mesa de trabajo había un un florero con una rosa amarilla. Creo que fue la primera vez que vi una rosa que parecía un sol. O la primera que reparaba en ella, iluminada por la mitología en torno al genio literario.

Hablamos de música. Uno de sus hijos estudiaba flauta. En algún lugar yo había leído que él escribía escuchando a Bach; pero aquella mañana nos dijo que entre sus partituras preferidas estaba el concierto para violín y orquesta de Sibelius. Revisó sus discos (con la ayuda de Mercedes) y me regaló una versión, que tenía repetida, dirigida por Von Karajan e interpretada por Christian Ferras. Antes de dármelo rotuló su nombre en la carátula, con plumón azul Prusia. Después me obsequió su novela más famosa, que yo casi me sabía de memoria. Hablamos también de cumbias y vallenatos, tema del que era experto. Concluyó la clase magistral con ejemplos en los que su nombre era mentado y, con cierta ternura, nos hizo escuchar una cumbia que lo increpaba por algo que no recuerdo. Finalmente me obsequió dos casetes, con selecciones personales. Aquellas cintas no me duraron mucho, porque le comenté a una periodista que las tenía y se las llevó, jurando muchas veces que sólo las quería para copiarlas y que enseguida me las devolvería. Ojos que te vieron. O más bien: oídos que te escucharon…

No recuerdo por qué un día me tocó llevarlo al centro campestre de Río Cristal, donde se iba a celebrar un almuerzo relacionado con el premio literario Casa de las Américas. Por el camino traté de hablar lo menos posible, para no meter la pata, pero acabamos comentando la separación de un matrimonio. Yo, sagitario imprudente, sentencié que era una desavenencia pasajera. Él me miró de una forma en la que pude reconocer, en el breve vistazo que le dirigí puesto que iba manejando, que sentía más congoja por mi optimismo que por la pareja distanciada. Puede que en el fondo yo pensara como él, y que sólo siguiera la costumbre totémica de expresar mis deseos y no lo que realmente sucedía. A veces me he equivocado, de diente para afuera, aunque de diente para adentro sepa que ejecuto un ritual que significa lo contrario. En aquel caso, en pocos días comprobé que su mirada de piedad tenía más peso que todas mis palabras. Y, además, comprendí que él no era adicto a mis ceremonias primitivas y que conocía mucho mejor que yo a personas que yo veía más a menudo.

Hace poco conté, a propósito de una canción de mi ultimo disco, la especial circunstancia de haber tomado un vuelo en el que sólo iba otro pasajero. Era hasta México, con escala en Cancún. Aquella tarde los cielos estaban cargados de oscuridades y nuestra soledad compartida, entre tantos asientos vacíos, propició el acercamiento. En aquel avión, que daba tumbos y bajones, el escritor me iba explicando –con una serenidad inconcebible– que a veces se le ocurrían ideas que no daban para novelas o cuentos, y que posiblemente eran canciones. En todo momento fui consciente de la fatalidad de que aquel encuentro ocurriera en circunstancias tan adversas, porque los incesantes sobresaltos no me permitían estar todo lo atento que deseaba. Luego, en Cancún, se llenó el avión, los cielos se aplacaron y el viaje dejó el misterio atrás, siendo menos propicio, aunque yo me despedí diciendo que iba a tratar de darle taller a algunas de las ideas –a veces relampagueantes– que tuve la suerte de escuchar. En un terrible hotel de Panamá hice un primer acercamiento que se perdió en la bruma, y sólo hace muy poco logré organizar algo cantable.

Cierta vez estuve una noche en su casa del DF y, a la hora de irnos, comprobamos que faltaba el carro en que habíamos llegado. Buena parte de aquella madrugada la pasó con nosotros en la comisaría, prestando declaraciones y tratando de ayudarnos. Otra noche, hace no mucho, fuimos al bar de una señora llamada Margarita, lleno de caricaturas, donde Sabina hacía gala de los tantos corridos y rancheras que se sabe. La última vez que fuimos a su casa cargó a Malva en la puerta de despedida.

Dejo constancia que la única vez que visité la hermosa Cartagena de Indias fue gracias a él, que me recomendó al Festival de Cine como jurado. Ni antes ni después he vuelto a entrar a un Casino. Aquel era propiedad de un amigo, señor que amablemente nos regaló unas fichas para que probáramos suerte en la ruleta. Yo le seguía las manos al dealer, a ver si las ocultaba bajo la mesa para apretar algún botón. Pero el hombre daba un respetuoso paso atrás, cada vez que la rueda de la fortuna empezaba a detenerse, quizá leyéndome la mente. Viendo lo rápido que dilapidé mi capital, el escritor, de un blanco impecable, se partía de la risa.

Voy a conservarlo así, sonriente, gozando de la vida, a lo mejor en la voluta de una idea que la insondable alquimia de su talento dejará en una ínfima reseña, algo que ni siquiera llegará a ser canción: acaso un insecto posado en un mantel, la pintura vahída de un bote surcando el río Magdalena, la nota disonante de un triste amolador de tijeras. Seguro así me sentiré alguito menos huérfano.

(Tomado del blog Segunda Cita)

|

|

|

|

|

Red en Defensa de la Humanidad: Gabo será eterno

|

|

|

|

|

Los Cinco envían mensaje de condolencia a familia de Gabriel García Márquez

|

|

|

Primer Primer

Anterior

39 a 53 de 53

Siguiente Anterior

39 a 53 de 53

Siguiente

Último

Último

|

|

| |

|

|

©2025 - Gabitos - Todos los derechos reservados | |

|

|

Era medianoche cuando se abrió la puerta del apartamento bogotano donde celebrábamos la première de la obra Diatriba de amor contra un hombre sentado, y

Era medianoche cuando se abrió la puerta del apartamento bogotano donde celebrábamos la première de la obra Diatriba de amor contra un hombre sentado, y

Gabriel García Márquez marca un hito en la historia de la cultura latinoamericana y caribeña. Pero no solo para nuestra región su partida significa un gran vacío; el mundo entero ha perdido a uno de sus más lúcidos y genuinos intelectuales.

Gabriel García Márquez marca un hito en la historia de la cultura latinoamericana y caribeña. Pero no solo para nuestra región su partida significa un gran vacío; el mundo entero ha perdido a uno de sus más lúcidos y genuinos intelectuales. Los cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, c

Los cubanos Gerardo Hernández, Ramón Labañino, Antonio Guerrero, Fernando González y René González, c