La Habana puede ayudar a Washington

a volver al protagonismo en América Latina, que abandonó tras el 11-S

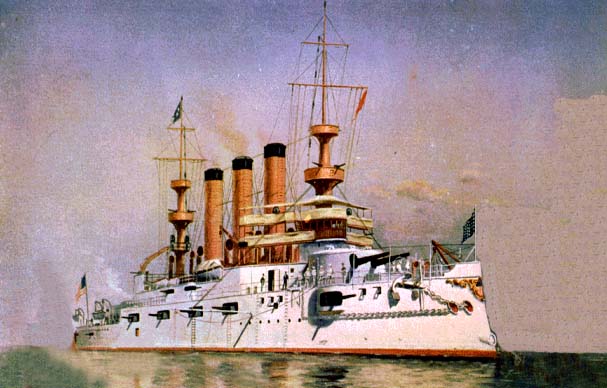

El acorazado Maine

Cuba, EE UU: ¡Venceremos!

Antonio Navalón EL PAÍS

En 1898, el hundimiento del acorazado Maine y la ayuda de Estados Unidos hicieron posible que Cuba fuera, en teoría, independiente. Durante todo el siglo XX, la América que habla español llevó la marca indeleble de Cuba. De hecho, hasta que la isla se independizó tras la revolución de 1959, Latinoamérica había dado escasas lecciones de dignidad —a excepción del caso mexicano—, frente al colonizador y terrible enemigo del Norte.

La relación entre Washington y el resto de América es la historia de una tragedia, de un abuso y, sobre todo, de una doctrina, la elaborada por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe, y la diplomacia del gran garrote de Theodore Roosevelt. La frase “América para los americanos” sirvió para quedarse con todo, para robar la mitad del territorio a México y para tener carta abierta para invadir, destruir, aprobar, matar o provocar golpes de Estado, como en Chile.

Antes de declararse socialista, Cuba se rebeló, aunque el colofón fuera su desembarco final en el mundo comunista y episodios como la crisis de los misiles, máxima expresión de la Guerra Fría en América Latina. Desde los cielos, John F. Kennedy, contempla el fracaso de la política estadounidense: ni el bloqueo, ni ninguna otra medida sirvieron para doblegar a Cuba.

Y ahora, en el siglo XXI, llega Obama. Mostrando su mejor versión y vistiendo la camiseta de presidente de Estados Unidos, el mismo hombre que desafía al Congreso y al Senado donde está en minoría para sacar adelante la ley de Migración, el político que vio que, más allá de los gestos, la estrategia hacia la isla era ineficaz y decide —con la mediación del papa Francisco, el pontífice político más importante de los últimos años—, tirar por la borda uno de los viejos principios sacrosantos del establishment estadounidense (es decir, su no-relación con Cuba) para hablar directamente con Raúl Castro, abrir embajadas y terminar una era.

Era evidente que el caso cubano no se resolvería de manera natural. Al final, el simbolismo cuenta, y la isla es demasiado insignificante para seguir jugando a David y Goliat. Cuba es importante porque es un signo de estabilización en esta época de desestabilización mundial. Es importante porque tiene una serie de estampitas políticas para canjear que van desde las conversaciones de paz con las FARC, hasta su ascendencia sobre Venezuela, el control de un cierto nacionalismo en países como Argentina o la reivindicación indigenista en Bolivia, con Evo Morales.

La Cuba de los Castro, el único país que, junto a China, en medio de este tsunami histórico no ha cambiado su sistema político, es la prueba de que, contra las tesis de Francis Fukuyama, la historia no ha muerto y nada está decidido.

En contra de todo pronóstico y pese al hambre y el fracaso del sistema, Cuba emerge como una potencia organizadora y repartidora del juego político. Como referente, con capacidad de alternar la paz o la guerra en el continente, siempre fue un factor que podía actuar. Y lo hizo.

La realidad es que los únicos que pueden solventar el final del chavismo sin sangre son los cubanos. Con el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, las campanas no doblan por Chávez y Venezuela, sino que son los venezolanos chavistas los que doblan por el fin de una utopía que exige un planteamiento más realista.

El cambio de la situación mundial ha traído a un papa argentino que ha entendido que la manera de revitalizar la decadente Iglesia católica en América Latina era comenzar a hacer política en América Latina. Por eso, su intervención deja en paz en la tumba a Gabriel García Márquez, hace justicia a Bill Clinton, tranquiliza –si es que todavía está en posesión de sus facultades mentales— al comandante Fidel Castro y manda una señal inequívoca a la América hispana: que hoy como ayer, cualquier solución sigue pasando por la Iglesia.

Vistas ahora, resultan aún más patéticas ciertas posiciones de presidentes españoles como Aznar. Nunca fue posible una transición tradicional en Cuba, y ahora su futuro no solo será un tema de primer orden, sino un elemento fundamental, por una parte para detener el desembarco de los rusos en el continente, y por otra para ayudar a Washington a recuperar el protagonismo que perdió, desde el 11-S, en la América hispana.

|